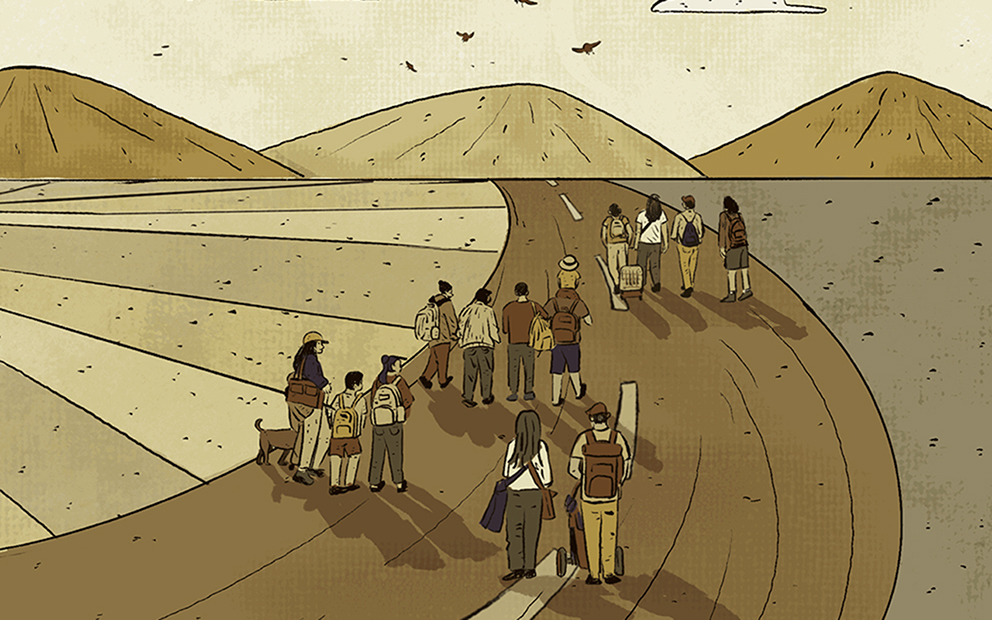

La migración extracontinental en las Américas crece a un ritmo alarmante, con miles de personas de África y Asia enfrentando peligros extremos en su búsqueda de asilo. Historias como las de Mbala, Paul y Djanina revelan el sufrimiento y la violencia que enfrentan en su travesía. Esta es una historia de Médicos Sin Fronteras

Texto: Sergio Pérez Gavilán*

Foto: Médicos Sin Fronteras

“Como Dios estaba conmigo, logré salir”, dice Mbala* desde La Soledad, un campamento informal de personas migrantes en el centro de la Ciudad de México. Sentado, dándole la espalda a una de las parroquias más antiguas de la capital, cuenta que solo por milagros ocasionales ha podido sobrevivir con su familia el viaje desde su país de origen en África Central hasta el último trecho de la ruta en Norteamérica. Pero el viaje no ha terminado, aún faltan cientos de kilómetros entre la capital mexicana y la frontera de Estados Unidos que Mbala, su esposa y su niño en brazos, esperan cruzar algún día.

La migración extracontinental que cruza por Latinoamérica no es un fenómeno nuevo, pero sí uno cada vez más común. El eco del hambre, los conflictos armados, la violencia y las enfermedades en cualquier lado del mundo se sienten con mayor presencia en campos migratorios en todo el continente. Mientras las políticas de disuasión de países europeos causan muertes en el Mediterráneo -donde en 10 años se han ahogado o desaparecido más de 30 mil personas-, la tortura persiste en el norte de África o las detenciones ilegales en fronteras internacionales, las personas se han visto obligadas en buscar nuevas rutas, más peligrosas e, indudablemente, más largas.

El viaje de Mbala, como el de miles de personas de África o Asia, se detona por la violencia, un factor que se multiplica casi sin importar dónde se encuentren. Entre los 12,700 kilómetros que separan su natal República Democrática del Congo (RDC) con México, hay personas dispuestas en cada paso, cada sombra, en utilizar la violencia en cualquiera de sus formas para exprimir a las personas más vulnerables.

“Yo no quería irme”, comenta, “pero me quedé sin opciones después de que mataron a mi padre. La persecución, el miedo, eran insostenibles”. Su padre, quien fue asesor político de otro familiar, perdió unas elecciones locales el año pasado, fue asesinado frente a él. Como perseguido político, Mbala, aún bajo ese luto, supo que un futuro en paz en su país sería imposible. “Pensé en irme a Francia, pero no sé nadar y tenía mucho temor de ahogarme en el mar [Mediterráneo]”, dice. “No tuve más opción que escapar hacia Estados Unidos”. La decisión que cambiaría el curso de su vida y de su familia la tomaron en 2016, pero lograron llegar a América hasta 2023.

En México, el crecimiento de la población extracontinental africana o asiática en encuentros irregulares con autoridades se ha disparado. Mientras en 2022 eran 17,044, en 2023 fueron 92,163 y en 2024 hubo 88,956 según la Unidad Política Migratoria mexicana. Un alza de 440% entre 2022 y 2023 con una baja de 3.4% con 2024, que configura un nuevo importante demográfico en la ruta migratoria que tarda años en cruzar lo que a miles de personas migrantes latinoamericanas les toma meses.

Barreras únicas para la migración extracontinental

Israel Reséndiz, gestor de actividades médicas móviles de Médicos Sin Fronteras en Ciudad de México, comenta que, entre el idioma, la larga travesía y la discriminación hacen que la ruta extracontinental tenga barreras particulares que muchas otras no comparten. “El acceso a la población es uno de los retos, pero no es el único”, dice Reséndiz. “En meses o años anteriores, aunque las personas de Asia o África cruzaran por la Ciudad de México, se les veía poco y utilizaban rutas o caminos que no siempre podíamos acceder. Ahora, cada vez más aparecen grupos de 20 o 30 personas que vienen desde Bangladesh, Mauritania, Congo o Afganistán, por decir un ejemplo, y una vez que les localizamos la mediación y traducción no es tan sencilla”.

El miedo para acercarse a recibir cualquier tipo de atención, después de ser sistemáticamente víctimas de discriminación y violencia, aleja y genera desconfianza de cualquier tipo de asistencia. “Incluso se puede hablar de un estrés postraumático aún sin haber recibido violencia, pues la ruta es traumática en sí misma”, sigue Reséndiz, quien también es psicólogo. “Ahora, si le agregas las condiciones de salida, por ejemplo, no solo de la población extracontinental, pero de todas nuestras atenciones donde el 69% se acercan por haber sufrido algún tipo de violencia, las consecuencias pueden ser muy amplias”.

“Es lo peor que he hecho en mi vida”

En una esquina del campamento, al lado de una resbaladilla donde niños se corretean hablando el idioma común de las infancias, el juego, Djanina y su esposo Paul lavan la ropa con fatiga. “Yo vengo del Congo [RDC] y ella es de Angola”, dice Paul. “Nos conocimos después de que huí de la guerra, pero los congoleños son muy mal vistos en Angola, así que su familia nunca aprobó que nos casáramos”. Amenazas de muerte, golpizas y exclusión social, hicieron que Paul y Djanina decidieran tomar la ruta. A Djanina se le quiebra la voz al recordar la travesía que han hecho, “esto es lo peor que he hecho en mi vida, ¿qué te puedo decir, amigo?”. Salieron de Angola hasta Brasil con la esperanza de dejar atrás las golpizas y amenazas de muerte que se habían convertido en su cotidianidad en su país de origen. Sin embargo, lo que encontraron en Latinoamérica, fue peor.

Paul salió de Angola en 2011 y no fue hasta 2022, después de 11 años trabajando todo tipo de oficios, que logró conseguir lo suficiente para que Djanina pudiera llegar a Brasil con él. Ahí, bandas criminales en las favelas continuaron con el hostigamiento que les perseguía desde Angola. Sin más opción, deciden tomar camino de nuevo, esta vez, por Bolivia, Perú y Ecuador. Llegando a la ciudad ecuatoriana de Tumbes, fueron detenidos junto con una familia de venezolanos.

Paul traduce en francés lo que cuenta Djanina entre lágrimas en portugués. “Secuestrados, nos metieron en una casa en la montaña unos hombres con pasamontañas. ‘¡dinero, dinero, dollars, dollars!’, nos gritaban. Hasta que nos empezaron a quitar todo y nos separaron a las mujeres”. Djanina no puede continuar y Paul, también entre lágrimas, comenta que la desnudaron y buscaron dinero en sus partes íntimas. Esto, aún antes de cruzar el Darién, Centroamérica y el sur de México, donde volverían a ser secuestrados, golpeados y Djanina sobreviviría de nuevo otro episodio de violencia sexual.

“Asistir a las personas sobrevivientes a la violencia sexual es una parte fundamental de nuestro trabajo en toda la ruta migratoria”, comenta José Antonio Silva, coordinador de proyecto MSF en CDMX. “En 2024, atendimos más de 145 casos, que es poco menos que el doble comparado del año anterior. En el caso de las personas de origen extracontintental, los grupos ilegales y las autoridades se aprovechan de su vulnerabilidad, principalmente por no hablar el idioma y por las pocas redes de apoyo. Esto agrava las posibilidades de que sufran algún tipo de estos abusos de violencia extrema a lo largo de toda la ruta.”.

“En nuestro proyecto de Ciudad de México en 2024”, continúa Silva, “hemos atendido 83 pacientes extracontinentales de al menos 17 distintas nacionalidades que van desde Angola y Congo, hasta Mali, Marruecos, Afganistán y China. Será una proporción menor con el resto de las personas que cruzan desde América, pero al tomarse en cuenta las repetidas carencias en el acceso a salud básica y salud mental, así como a servicios básicos de sobrevivencia, cuando logramos tener acceso a estas personas muchas de sus condiciones ya están extremadamente deterioradas”.

Esperanza en la larga ruta

En un rincón más alejado del campamento, bajo la sombra de una lona amarilla, Luísa, de 39 años, toma la mano de su hijo Manuel, de 10, y cuenta que han estado protegidos por una fuerza mayor durante toda su ruta. Desde que salieron de Angola han perdido muchas cosas materiales, pero no la esperanza. Luísa tiene otros tres hijos y han logrado cruzar desde Angola, hasta Brasil, pasando por el Darién, Honduras, Guatemala y el sur de México. Al preguntarle cómo logró hacer todo esto a cargo de sus hijos como madre soltera, responde: “No lo sé, cada uno tiene su suerte. Cada uno tiene su suerte y nosotros tuvimos la suerte de salir adelante sin problemas. Este es el sufrimiento de caminar, caminar, del agua, y puedes llegar a un lugar y no tener más comida, pero hay que tener fuerza en la vida”.

Las familias de Mbala, Luísa y Paul y Djanina, esperaban un último milagro para conseguir la cita de CBP ONE que les permitiría ejercer su derecho humano a solicitar asilo en Estados Unidos. Este sueño se desvaneció el pasado 20 de enero que la administración del presidente de EE. UU, Donald Trump, decidió eliminar la aplicación y cancelar todas las citas pendientes sin ninguna alternativa viable para las personas migrantes. Ahora, a la espera de una nueva legislación y sin posibilidad de volver a sus lugares de origen, ellos y miles de personas esperan que, contra pronóstico y su propia experiencia, México pueda ser más benevolente en lo que queda de su ruta.

NOTA: Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las personas.

*Gestor de Comunicación de Terreno MSF México y Centroamérica.

Médicos Sin Fronteras provee atención en salud básica, salud mental, trabajo social, promoción de la salud y mediación intercultural a lo largo de la ruta migratoria en Latinoamérica, con puntos de atención en Colombia, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Ante los cambios en las políticas migratorias que afectan a poblaciones vulnerables en movimiento, hacemos un llamado a respetar el derecho de asilo y a establecer mecanismos de protección para su salud, integridad y dignidad humana.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona