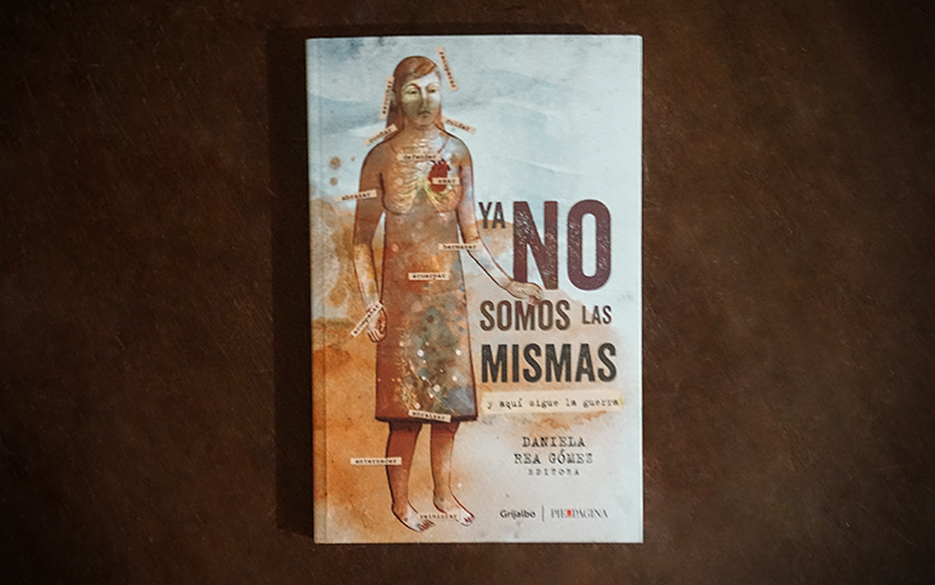

Ya no somos las mismas, y aquí sigue la guerra*. ¿Cómo ha cruzado la violencia en México el cuerpo de las mujeres? Periodistas, fotógrafas, poetas, documentalistas e investigadoras intentamos reconstruir, a partir de nuestros verbos, la historia no contada de un país roto: la de mujeres desplazadas, amenazadas, desaparecidas, torturadas, asesinadas. La de mujeres que cuidan, que abrazan, acompañan y se recuperan. Este libro, editado por Grijalbo y Pie de Página, es el producto de una década de caminar juntas. Presentamos hoy el primer capítulo: Mamá se fue a la guerra

Texto y foto: Daniela Pastrana

AMAR. Ser para el otro

La guerra les secuestró la niñez. Su diccionario personal se llenó de las palabras de la muerte: Fosas. Masacres. Ausentes. Exilios. Peligro. Dolor. Las comidas familiares desaparecieron y sus noches dejaron de tener cuentos. Aprendieron a jugar solas. A ser invisibles. A no molestar. A no salir a fiestas o a reportarse al llegar a la escuela.

La guerra las obligó a madurar antes de tiempo. Entendieron cómo mirarla de lejos, algunas veces con miedo o confusión; otras, con hartazgo y enojo. Siempre solas.

Porque la guerra también les robó a sus madres, periodistas que han estado en la primera línea de fuego de la violencia enquistada en el México del nuevo milenio, el país al que la alternancia democrática le significó una saña impensable contra la población: el país de las 2 mil fosas, de los 61 mil desaparecidos, de los 300 mil asesinados y donde la violencia ha provocado éxodos en una tercera parte del territorio. El país de los feminicidios. El país al que se le extravió el significado de la palabra vida.

La primera vez que hablé con las hijas de mujeres periodistas fue en diciembre de 2016, cuando preparamos la serie periodística Mujeres ante la guerra.

Tuvimos largas conversaciones. Quería entenderlas, quizá para quitarme algo de la culpa de mi propia historia y de mi decisión de ser periodista en este país, en este momento. Eso significó poner a mi familia lejos, muy lejos de los tentáculos del monstruo, lejos del dolor y del horror de lo que estábamos viendo. Pero también lejos de mí.

En marzo de 2017, el asesinato de Miroslava Breach en Chihuahua me desagarró. Ya habían pasado tres lustros de esta guerra, ya habían asesinado a otros compañeros. Pero este fue, quizá, el único asesinato que me hizo preguntarme si tengo derecho a seguir en esta ruta que mis hijos no pidieron.

A Miroslava la leí muchos años en La Jornada, el diario en el que trabajé casi una década. Saberla mujer, madre, interesada en los mismos temas sociales que yo, y (aparentemente) blindada por la proyección de un medio nacional, me identificaba especialmente. Cuando supe que la mataron en el momento en que iba a dejar a su hijo menor a la escuela, no pensé en ella, sino en sus hijos huérfanos… y en los míos. Lo que tendrían que pasar si yo no regresara.

Ahora, las entrevistas con las hijas de las periodistas fueron por whatss app. Un diálogo en partes, entre coberturas y viajes de trabajo, con cuatro jóvenes que en estos tres años dejaron atrás lo que les quedaba de niñas.

Fue también una conversación indirecta con sus madres, periodistas como yo. Por eso no puedo escribir este trabajo más que en primera persona.

Porque en este intercambio de testimonios, madres e hijas nos hemos ido reconociendo, en una extraña forma de mirarnos y escucharnos a través de las historias de las otras.

En una extraña forma de sanar: con el mismo periodismo que nos había roto.

Nicole

“¿Qué necesitaría yo? Válgame. Pues no, yo creo que no hay reparación para algo así, porque han sido años perdidos… años de fiestas de cumpleaños, eventos, festivales, de que un domingo en la mañana no te puedes sentar a desayunar en familia, porque no hay”.

Escucho el testimonio de Nicole en medio de un vuelo trasatlántico y no dejo de llorar en las siguientes horas. Es el espejo de una historia que conozco bien porque es mi propia historia y la de otras mujeres periodistas, madres, que viven en México. Pienso en todo lo que nos ha robado esta larga fiesta de sangre y me sepulto en esa parálisis que es cada vez más común cuando tengo que escribir sobre la muerte y sobre el dolor.

Luego escucho lo que Nicole cree que podría ayudarle y su voz suave me anima a seguir escribiendo este texto, aunque cada parte sea la supuración de una herida que no logro cerrar. La cicatriz de la guerra.

Creo que me puede servir tener pláticas con otros hijos de periodistas. Que me pueda identificar con algo más y decir: ‘ok, no estoy sola, hay alguien igual, exactamente igual’”.

Nicole tiene 17 años. Su madre, Rocío Gallegos, es una reconocida periodista que hace muchos años adoptó como su hogar a Ciudad Juárez, la última frontera de Chihuahua.

Cuenta Rocío que la primera palabra que Nicole escribió en su vida fue: narcotráfico. Era el título de un libro que ella tenía en la mesa de su sala y fue lo que Nicole aprendió a deletrear: nar-co-trá-fi-co. No narco, una palabra más sencilla para una niña de 4 años, que era la edad de Nicole en 2006, el año en el que Felipe Calderón militarizó la seguridad del país. Narcotráfico.

Años después esa frontera con Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la violencia en el país, cuando los homicidios aumentaron de 100 a más de 3 mil de un año a otro. Era el 2008 y el Ejército había llegado a hacerse cargo de los patrullajes en la ciudad.

La primera vez que hablamos, junto a la chimenea de su casa en una tarde de invierno de Juaritos, Nicole tenía 14 años. Estaba en secundaria y su madre era entonces la directora editorial del Diario de Juárez.

Platicamos teniendo como testigos silenciosas a Rocío, su madre, y a Andrea, mi hija de su misma edad. Nicole contó de festivales a los que acudía de la mano de su padre o su abuela, porque su mamá estaba de viaje o trabajando en la redacción. O en casa, pero ausente, pegada a la computadora o al teléfono.

Habló de las tardes en las que se quedaba en casa, sola, con miedo. Y de cómo tuvo que habituarse a situaciones tan extraordinarias como que el día de su graduación de la primaria su mamá terminó de trabajar de madrugada porque fue el mismo día que Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más famoso de México, se fugó de la cárcel.

Inmersa en asuntos de la dirección editorial del diario, Rocío intervenía en nuestra plática para hacer acotaciones: “Lo único que me ha llegado a decir (mi esposo) es que piense bien los pasos que doy para no poner en riesgo a todos, porque a veces no te das cuenta, estás tan concentrada que no te das cuenta de que te expones”.

Nicole, entonces, era una niña generosa al sonreír. Cada tanto se apretaba las manos, como si tuviera frío, a pesar del calor de la chimenea.

“A mí lo que me da miedo es que me roben — me dijo esa tarde en Juárez —. Sobre todo cuando no estoy con mis papás (…) En mi casa hablan siempre de lo mismo: de las muertes, que uno hizo algo malo y ya me acostumbré, o sea, a la hora de la comida es más común hablar de la política que de cómo va tu día. El trabajo de mi mamá es un trabajo de mucha responsabilidad. Antes la acompañaba. Luego ella ya no quiso. Ella está conmigo lo suficiente. No me quejo”.

Ahora, le vuelvo a preguntar qué le significa la guerra que inició en el gobierno de Felipe Calderón y que continúa hasta este encuentro.

“Vivir con miedo — responde rápido —. Estabas fuera de tu casa y tenías miedo de estar ahí. Estabas dentro y tenías miedo de que alguien entrara. A mí quizá no me afectó tanto porque era una niña, pero recuerdo que mi hermano se molestaba mucho con mis papás, él es mayor y no lo dejaban salir… Significa también problemas en mi familia, enojos. Y que mi mamá salía a reportear todos esos eventos y me dejaba con mi abuela hasta muy noche o me dejaba a dormir ahí, sin saber qué estaba pasando… ¿Ha afectado a mi familia? ¡Claro que sí! Mil veces, en todos los ámbitos, todos, no es una familia tradicional. Mi mamá no está, mi mamá nunca estuvo”.

Nicole es ahora una joven de bachillerato y aunque no tiene recuerdos de una vida sin guerra, ubica bien el momento en el que empezó para ella. Retomo mis notas de hace tres años y leo lo que me dijo: “Recuerdo muy bien cuando mataron a un amigo de mi mamá, el Choco. Yo estaba preparándome para ir a la escuela y ya no fui. Mi mamá se fue llorando… Yo lo conocí, lo traté varias veces, pero no sabía qué pasaba. Tenía 6 años. Mi papá me explicó. Yo le preguntaba por qué mi mamá estaba así, tan triste. Creo que fue la primera vez que la vi llorar”.

Armando Rodríguez Carreón, El Choco era un periodista que cubría la fuente policiaca en el Diario de Juárez. Fue asesinado el 13 de noviembre de 2008, cuando arrancaba el automóvil para llevar a su hija de 8 años a la escuela.

Un año después de esa primera conversación Rocío dejó la dirección editorial del diario y se lanzó a la aventura de fundar un medio independiente: La Verdad de Juárez. Eso implicó dejar de tener ingresos seguros. Volvió a trabajar en casa y, acostumbrada a ser jefa, al principio intentó tomar el mando de la vida familiar. Hasta que un día Nicole la detuvo y le dijo, palabras más o menos: “Te quiero mucho, pero me siento incómoda de que estés en la casa”.

Esa, al menos, es la versión de Rocío.

Nicole me dice por whats que, teniéndola en casa, empezó a entender mejor el trabajo de su mamá:

“De chiquilla yo siempre iba a los eventos. Mi mamá me llevaba. Y yo tenía la idea de que era algo fácil. Pero desde que mi mamá ha estado aquí en la casa y la he podido ver trabajar en vivo me he dado cuenta de que no es nada fácil hacer una nota; es cuidar bastantes cosas: a la víctima, la parte del que agredió, o sea, es algo más difícil y va más allá de lo que uno piensa. Yo pensaba que lo difícil era salir a investigar, pero lo difícil es sentarte y decir ok, esto es lo que se va a contar”.

— ¿Qué piensas de los periodistas en México?

— Los admiro muchísimo. Estoy encantada con el trabajo de los periodistas reales; me asombro de… al nivel que llegan para que se pueda sacar la verdad, o sea, todo lo que sacrifican por el pueblo, por la sociedad, que se sepa la verdad, que se arriesguen, literal, hasta sus vidas para que los demás sepan qué está pasando.

—¿Y qué piensas de tu mamá como periodista?

— La admiro bastante, o sea, me explota la cabeza realmente. Es alguien con liderazgo, alguien que sigue y sigue y sigue, aunque le avienten mil rocas. Es alguien determinada, que sabe lo que quiere y como lo quiere y cuando lo quiere. A mí a veces me da mucho miedo. ¿Cómo puede sacar esa nota? No, no, no. ¿Qué le ocurre? Y ella me dice que es algo que tiene que saber el pueblo, es la verdad. Estoy completamente asombrada por todo lo que sacrifica. Ella tiene un carácter bien fuerte, es alguien disciplinada, yo realmente no sabía cómo trabajaba hasta que la vi trabajar en la casa. Pero es un ejemplo, así, literal.

Al despedirnos Nicole me dice que aún no tiene claro qué va a estudiar o cómo se mira en un futuro próximo, pero se imagina fuera de Juárez, estudiando y trabajando con gente que, “aunque sea poquitita”, quiera cambiar este país.

Úrsula

El miedo es una emoción adaptativa (nos ayuda a sobrevivir), es una emoción que puede ser normal en muchas ocasiones pero que en otras resulta excesivo e irracional e incapacita al que lo sufre para llevar una vida normal.

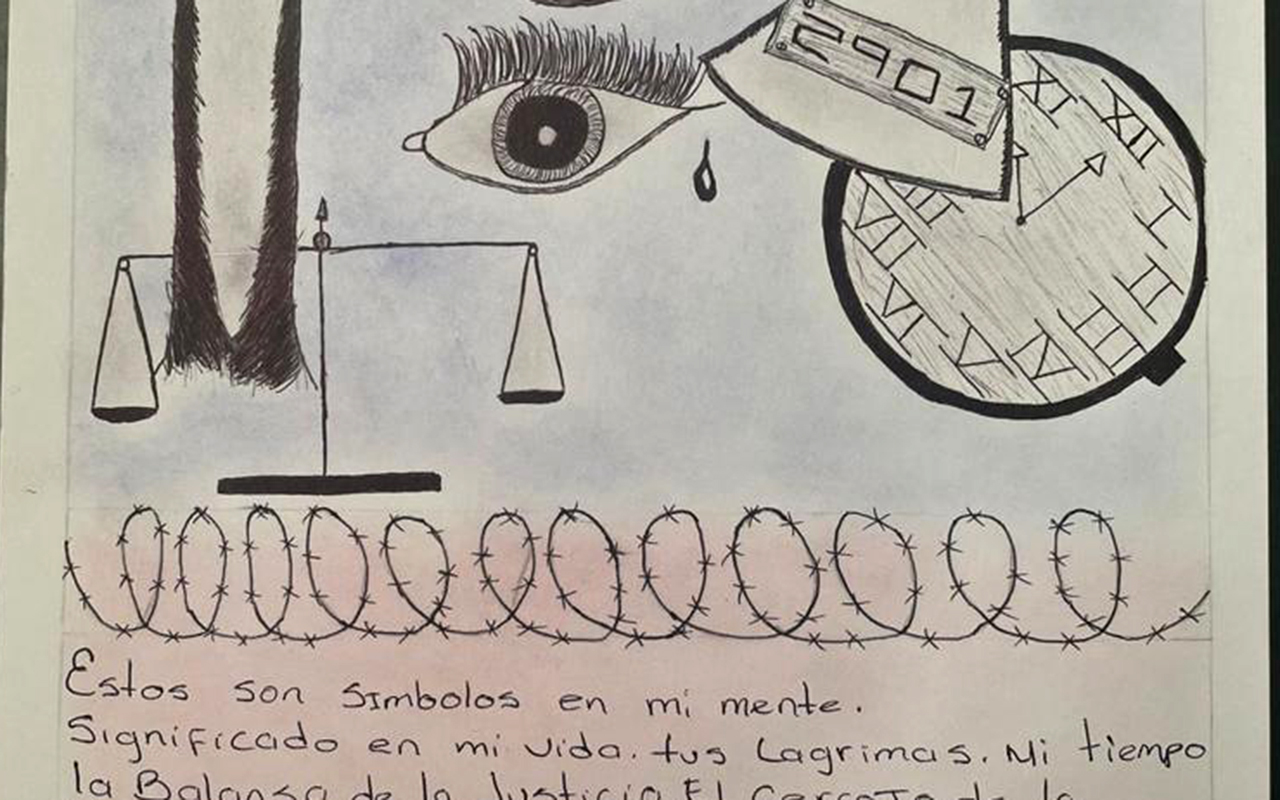

La frase está en la tesina “El miedo de los periodistas al ejercer su profesión en Xalapa, Veracruz, para el año de 2016”, que Úrsula escribió a los 16 años para la clase de metodología de investigación en el bachillerato donde estudiaba.

Ella entrevistó a cinco periodistas que trabajan en Xalapa, Veracruz, a quienes les pidió — entre otras cosas — explicar los sentimientos o emociones que perciben cuando están en una situación de peligro. Esto le respondieron:

Mujer 1: Miedo, porque no sabes quién te puede hacer algo; frustración, porque estás haciendo tu trabajo lo tratas de hacer bien y que no te respeten genera coraje.

Mujer 2: Ninguno.

Hombre 1: Miedo, impotencia.

Hombre 2: Angustia, temor, empiezo a imaginarme cosas.

Hombre 3: Nerviosismo, temor, ganas de esconderme o de huir.

Úrsula es hija de Norma Trujillo, una de las periodistas más reconocidas de Veracruz, el estado mexicano más letal para el periodismo. Donde 25 periodistas fueron asesinados en una década y en donde al menos tres compañeros están desaparecidos. Donde, durante la administración del gobernador priista Javier Duarte (2010-2016), las marchas eran dispersadas con toletes eléctricos, la policía formó escuadrones con permiso para desaparecer personas y la academia de policía era usada como centro de tortura.

Varias veces he pensado que, de todos los lugares horrorosos en donde he estado en estos años de guerra, Veracruz es el lugar en el que más cerca he estado de entender lo que es una dictadura, porque las estructuras estatales fueron utilizadas como una forma de control social.

A Norma la conocí en mayo de 2012, cuando acababan de matar a Regina Martínez, la corresponsal de Proceso y en Xalapa nadie se atrevía a hablar en voz alta de lo que pasaba. Regina fue asesinada en su casa. El gobierno primero intentó difundir la versión de que se trató de un crimen pasional y finalmente concluyó que fue por un robo, a pesar de que periodistas y organizaciones demandaban que se investigaran sus trabajos periodísticos.

A Úrsula la conocí un par de años después, una vez que me quedé a dormir en su casa y me cedió su cuarto. Era una joven tímida, pero no tanto como su madre. Hablamos entonces de su vida y me enseñó su trabajo de la escuela.

“No me gusta tanto que mi mamá sea periodista, porque se arriesga mucho y es como estresante. Y Veracruz es el campeón de todo lo malo. Yo a veces me enojo porque no me dejan salir. Mi hermano y yo tenemos que avisar a dónde vamos, con quién, dejar algunos números y si es una reunión me tiene que dejar y recogerme. Mi mamá es la que suele tener más precauciones, por lo mismo de su trabajo”, me dijo en ese 2016.

— ¿Tú tienes miedo? — le pregunté entonces.

— No… a veces. Cuando mataron a Rubén (Espinosa) yo quería que mi mamá dejara de trabajar en eso porque podía salir herida. La primera vez que lo sentí fue con Regina (Martínez), aunque no era tan consciente de la relación con su trabajo. Con Rubén ya era más consciente.

— ¿Y alguna vez le has dicho a tu mamá que no quieres que sea periodista?

— No… yo no. Pero mi hermano sí.

Rubén Espinosa fue asesinado el 31 de julio de 2015. Lo mataron –junto con la activista Nadia Vera, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la modelo Mile Martín, y la maquillista Yesenia Quiroz– en una casa de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, a donde el fotógrafo había llegado semanas atrás huyendo de Xalapa.

Como en la gran mayoría de los crímenes de periodistas, el gobierno dijo que se trató de un asunto entre particulares y se resistió a investigar las denuncias que había hecho Rubén en contra del gobernador de Veracruz responsabilizándolo de lo que le pudiera pasar.

En junio de 2019, dos años y medio después de encontrarme con Úrsula, fui a Xalapa a la presentación del portal Voz Alterna que fundó un pequeño grupo de periodistas de Veracruz dirigidos por su mamá. Entre los asistentes estuvieron académicos, luchadores sociales, activistas y artistas silenciados por el miedo en los años del terror, pero que salieron del marasmo, en buena medida, por el empuje de los periodistas. Úrsula también estaba ahí, en el staff de la organización. Vestía la camiseta del colectivo.

Apenas pudimos conversar. Pero era evidente que estaba emocionada –todos lo estábamos– por la presentación del nuevo proyecto periodístico.

Después de eso, ella dejó Xalapa para estudiar medicina en la Ciudad de México.

Le pregunto ahora qué piensa del tema de su trabajo escolar y me dice que aún tiene miedo y mucha frustración por lo que la guerra le ha quitado: libertad.

“Sigo teniendo la misma postura, quizá un poco más construida o ampliada. Sigo pensando que el miedo está ahí, al ejercer su profesión, y quizá también causa otros problemas psicológicos, como tener más desconfianza, que a su vez puede repercutir en paranoia. Todo este ámbito en el que viven de violencia causa temor… (La guerra) sí ha repercutido en mi familia, sobre todo en el aspecto de salidas: tengo 19 años, mi hermano tiene 21, y ambos tenemos que avisar a dónde y con quién vamos, dejar un teléfono, a veces nos llevan a los lugares, nos van a recoger, como que hay mucho control de con quién estamos. A veces ni siquiera nos dejan ir porque es peligroso. Las repercusiones son sobre todo en ese aspecto, que yo llamaría libertad, y que entiendo que es por la violencia que hay en el país, pero es un poco frustrante”.

De su madre, dice:

Ella es muy valiente al decidir ejercer esta profesión en un estado donde han asesinado tantos periodistas y por ser una persona íntegra en su trabajo, es decir que no recibe sobornos y que no escribe información como quizá algunos políticos y funcionarios quisieran que lo hicieran; siento que eso le puede traer muchos riesgos y por eso considero que puede ser muy valiente”.

Pero no tiene la misma opinión de la mayoría de los periodistas. El periodismo, dice, es una profesión muy mal pagada y por eso dentro de los medios hay mucho control del gobierno. “Hay periodistas que se aprovechan justamente de esta situación para conseguir dinero en forma de soborno y de chantaje a las figuras públicas”.

Para Úrsula, la única salida posible es “que mejore la inseguridad y violencia en el país, porque aunque tengas atención psicológica quizá cambien tus emociones pero si el ambiente externo sigue igual todo se va a quedar en lo mismo”.

Quizá por eso, no piensa en volver a Veracruz.

Mariana

25 de marzo de 2019.

Hago esto para hablar a nombre de hijas de periodistas que han asesinado y han tenido que exiliarse del país.

Hablo a nombre de todas las hijas e hijos porque es el mismo dolor que todos sentimos al separarnos de nuestros padres y madres.

Nosotras, las hijas e hijos no tenemos la culpa. ¿Por qué arrebatarnos a nuestras mamás, a nuestros papás, de nuestro lado?

Desde pequeñas o pequeños en varias ocasiones, nos dejaban con familia o amistades para cubrir acontecimientos que han sucedido fuera de la ciudad y del estado. Nos ha tocado escuchar en casa varias horas entrevistas por teléfono y escuchar hablar de los asesinatos, de acompañar a las familias de víctimas; es un trauma que nos han dejado y nos han arrebatado la alegría de vivir en la seguridad.

Muchos como yo, han tenido amigas, tías, primas, cualquier mujer de la familia, incluyendo hombres, pero ¿quién sustituye un abrazo de mamá o papa? Nosotros también necesitamos ese abrazo, de amor de ellos. Si los matan y exilian, también nos matan y exilian a nosotros.

La carta, escrita a mano en una hoja de cuaderno rayado, con letra redonda, es de Mariana, la hija de Patricia Mayorga, una periodista que 2017 recibió el prestigioso premio internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas, por su trabajo de investigación para la revista Proceso sobre los vínculos de políticos con el crimen organizado y las desapariciones forzosas de indígenas en el país.

Cuando Mariana escribió esas líneas (como parte de un ejercicio psicosocial) su madre llevaba dos años cambiando de residencias fuera de Chihuahua, su estado natal y donde desarrolló toda su carrera periodística.

En marzo de 2017, Patricia tuvo que dejarlo todo, incluido su proyecto de tener un medio bilingüe para los indígenas rarámuris en Chihuahua, cuando su colega y compañera de coberturas en la sierra, Miroslava Breach, fue asesinada afuera de su casa, mientras se preparaba para llevar a su hijo menor a la escuela.

Al asesinato de Breach se agregó, dos meses después, el de Javier Valdez, en Sinaloa. Los dos corresponsables de La Jornada eran parte de una élite de periodistas que trabajan para medios de proyección nacional e internacional y por lo tanto, tienen, en principio, un blindaje mayor que otros periodistas locales. Sus asesinatos impunes, y a plena luz del día, conmocionaron a un gremio que ya sumaba más de 100 homicidios en una década de guerra.

Patricia se convirtió en un alma errante, obligada a cambiar de residencias de un país al otro, en distintos programas de refugio. Mariana la siguió unos meses, luego regresó a Chihuahua, donde ahora estudia para ser maestra de preescolar.

Cuando la entrevisté por primera vez toda esta historia no existía: ni habían matado a Miroslava ni Paty había tenido que salir de México para salvar su vida.

Mariana tenía entonces 16 años y desde los 6, cuando su padre se separó de su madre y se desentendió de las dos, había estado a cargo de sus abuelos maternos. Yo viajé a Chihuahua a entrevistarla a ella, a Nicole y a las hijas de otras activistas de Juárez, pero por distintos motivos no pudimos verla y conversamos por teléfono a mi vuelta.

Vuelvo a mis apuntes de ese invierno y reviso su testimonio:

“Mamá: ¿puedo decirle que unos años me dejaste con mis abuelos? ¿Y que bajé en mis calificaciones? ¿Puedo contarle que sentía que no estabas a mi lado?… Pero ya luego entendí. Fue cuando conocí a las madres que buscan a sus hijas desaparecidas. Cuando oí todo lo que han pasado, entendí que es importante que se conozcan sus historias. Y por qué es importante lo que hace mi mamá”.

Volví a entrevistarla en septiembre de 2019. Patricia pasaba unos días en la Ciudad de México, de transición entre el cambio de residencia de Perú a España. Mariana ya había cumplido la mayoría de edad y había definido que quería ser educadora.

La conversación duró varias horas y salí con la sensación de que había tenido una lección de vida. Mariana me contó de su infancia, de sus miedos, de su soledad. Me dijo que cuando mataron a Miroslava y Patricia, su madre, tuvo que salir de Chihuahua forzadamente, ella realmente no entendía, no sabía dimensionar lo sucedido. Fue después, en el viaje a Perú, cuando pasaron más tiempo juntas, que Patricia le explicó muchas cosas y Mariana entendió que pudo ser su madre la periodista asesinada y ella la huérfana. También me dijo que fue en Nueva York, cuando Paty recibió el premio de Libertad de Prensa – para entonces llevaba 8 meses exiliada – cuando entendió en toda su dimensión la importancia de su trabajo.

En Nueva York entendí quién es mi madre (…) cambiaron muchas cosas, cambió la perspectiva que tenía con el trabajo de ella y me di cuenta de qué era lo que realmente hacía (…) y cambió todo porque no regresé con ella, sino sola. Y llegué (a Chihuahua) más fortalecida y más madura”.

Esa joven madura no lloró ni aceptó que la mirara con preocupación. Por el contrario, cuando le pregunté qué cree que necesita para sanar sonrió compasiva y, con cierta ironía, respondió que ella no está enferma y que, en todo caso, quien necesita ser cuidada es su mamá… igual que las otras periodistas que hemos documentado los saldos en el campo de batalla.

“Ustedes son, por el trabajo que han hecho, de las personas más afectadas por la violencia, pero siento que a mí no me hizo tanto daño como a ustedes, porque hubo quienes me cuidaron y se hicieron cargo de que yo no tenga tanto daño. Entre esas personas, mi mamá”.

Por whats app le insisto sobre ese tema. Me dice que también ha sido importante platicar con la psicóloga que les ha dado acompañamiento psicosocial para comprenderse a sí misma y decidir seguir sus estudios en Chihuahua.

Este diciembre de 2019, Patricia cumple ya 30 meses exiliada y aún no puede volver a Chihuahua porque las condiciones políticas que la obligaron a irse no han cambiado. El mismo político involucrado en el asesinato de Miroslava, que las grabó a las dos y luego entregó la cinta al narco, siguen activo. Este fin de año estarán separadas.

— ¿Qué ha sido lo difícil de estos años?

— No tenerla cerca físicamente y extrañarla. Ella es muy fuerte por enfrentar todo; yo sé que ha tenido miedo, pero no lo mostró. El periodismo es riesgoso, pero es un trabajo bonito porque te permite ayudar a otros. ¡Y ella es una de las mejores periodistas que puede haber en todo el mundo!

Andrea

El 10 de mayo de 2013 regresé a mi casa desmoronada de la marcha anual de las madres que recorren el país buscando a los hijos desaparecidos. Los arrebatados, los ausentes, los que nunca volvieron a su casa. No tenía ánimos para ser felicitada por ser madre.

Andrea, mi hija, tenía 9 años y me escribió esta carta:

“Querida mamá: Espero que este día estés muy feliz porque aunque muchas mamás están sufriendo, tú sigues conmigo, y por eso yo te celebro este día. Tú siempre te vas, pero siempre regresas. Te preocupaste por mí siempre. Por estas y más razones, te amo y te deseo un Feliz Día de las Madres”.

Otros dos momentos previos marcaron su relación con mi trabajo aunque ella los recuerda poco:

El primero fue en agosto de 2010, cuando el secuestro de cuatro periodistas de Milenio y Televisa en Gómez Palacio, Durango, nos metió de lleno al activismo gremial y en la Red de Periodistas de a Pie organizamos la marcha de “Los Queremos Vivos”. Elia Baltazar y yo fuimos las voceras de un grupo que debía mantenerse anónimo para evitar represalias laborales, como suspensiones o despidos por exigir condiciones de seguridad para hacer nuestro trabajo. Durante dos semanas en mi casa no se habló más que de la marcha y mi compañero y mi hijo mayor (que acababa de cumplir la mayoría de edad) participaron activamente colgando mantas y apoyando en la logística.

Andrea tenía seis años y no sabía de qué se trataba, pero quería participar de lo mismo que ocupaba la atención familiar. Yo no quise. No podía sentirme tranquila de que hubiera imágenes de ella circulando en internet mientras yo salía en la tele cuestionando a un Estado criminal.

Mi papel como directora ejecutiva de la organización que encabezaba las denuncias en la ONU, las misiones de observación y todo lo que se nos ocurrió en los cinco años en los que la Red de Periodistas de a Pie fue la central de alertas de la violencia contra el gremio definió, entonces, una decisión que durante mucho tiempo fue inamovible: separar de tajo mi vida personal del trabajo.

La más afectada por esa decisión fue Andrea, a quien en estos años varias veces le han preguntado si tiene mamá, porque en los espacios de convivencia escolar o deportiva sólo conocen a su padre y a su abuela.

La segunda cosa que definió su relación con mi trabajo ocurrió en marzo de 2011, cuando asesinaron al hijo de Javier Sicilia y me volqué en la cobertura de víctimas de la violencia. La caminata de cuatro días de Cuernavaca a la Ciudad de México y la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad que cruzó en zigzag el país desde el centro hasta Ciudad Juárez, nos pusieron de frente con el monstruo que asola a este país desde que inició el conflicto armado.

Volví de Ciudad Juárez sintiéndome extraña en mi casa y durante los siguientes dos meses me dediqué a algo insólito: ver telenovelas. Andrea tenía ocho años y todavía ahora se sabe de memoria las canciones de Doña Bárbara, La Tormenta, Pasión de Gavilanes y Café con aroma de Mujer (que encontré en internet).

Después de eso yo evitaba lo más posible llevar los temas del trabajo a mis —cada vez más pocos — entornos familiares, como si se tratara de dos dimensiones paralelas en un mismo espacio.

Así fue hasta que ella se enojó. Su último año de la escuela primaria recibimos una señal de alerta de su maestro: el grupo estaba metido en la práctica de autoflagelarse con cortes en la piel. Ella era una niña con mucha atención de sus abuelas, de su padre y de nuestras enormes familias. Iba a clases de ballet y de natación. También era líder de su grupo de amigas, que la quieren hasta la fecha. Pero estaba enojada. Ni siquiera sabía explicar bien por qué, aunque para mí era claro que el problema, su problema, era conmigo.

El cambio de ciclo escolar y el reportaje de las hijas de activistas dieron pauta para que, por primera vez en más de 6 años, la llevara a mi trabajo.

Ese diciembre de 2016 ella tenía 12 años. Fuimos a Ciudad Juárez y juntas escuchamos la historia de Nicole, de Ana Clara (la hija de Lourdes Almada) y de Valentina (la hija de Josefina Martínez). Viajamos a la capital, Chihuahua, para buscar a Mariana y estuvimos a punto de quedarnos varadas en el tránsito de vuelta a casa en la víspera de Navidad.

Ella era una adolescente en su primer año de secundaria y seguía esperando que su mamá volviera a ser la de antes, cuando ella era pequeña y le contaba cuentos, pintaban juntas, o se disfrazaba para sus fiestas. Son cosas que recuerda poco, pero las sabe por las fotografías y los relatos de sus abuelas, sus tías y su papá.

Después de ese viaje compartido le pregunté qué pensaba de mí. Ella me definió como una mujer “toda buenez, mega paciente y bromista”, que nunca dejaba de trabajar ni de pensar en los demás.

Te acostumbras a despertar y preguntar por tu mamá y que te digan que está en una conferencia en China o en un lugar muy peligroso de Guerrero o de Tamaulipas… casual”, decía entonces.

Andrea es ahora una bella joven de 15 años que hace unos meses se rapó su largo cabello ondulado. Usa un pañuelo verde amarrado a la mochila y suele ir a marchas contra la violencia de género o de movimientos estudiantiles. También es activista en favor del medioambiente y tiene la costumbre de no hablar en conversaciones si nadie le hace una pregunta concreta, aunque no es introvertida. Por el contrario, tiene una voz fuerte para decir lo que piensa y una sonrisa hermosa que suele usar en su favor para conseguir permisos de sus padres.

La mamá que le contaron que existía antes de 2010 nunca regresó a casa. Pero la que tiene ahora no le parece tan mal. Hablamos de ella, que soy yo, en tercera persona.

“Es una mujer muy fuerte. La forma en que ha logrado salir adelante con el periodismo es de verdad extraordinaria. Aunque tenga muchísimo trabajo y no duerma, ella nunca se rinde porque es súper dedicada y cuando se propone algo lo cumple (…) Sé que ha sido difícil para ella. La he visto tener pesadillas y dormir dos horas diarias, desde pequeña he estado poco con ella ya que siempre está viajando, pero sigue aguantando porque alguien debe hacer lo que hace. Me siento muy orgullosa de ella, de lo que ha logrado y también me alegra muchísimo verla feliz con lo que hace y me llena de felicidad saber que cada vez tiene menos miedo. Es un completo ejemplo para mi”.

Andrea ha tenido que madurar prematuramente. Ha tenido que entender lo que nadie a su edad debería entender: la ausencia, el dolor, la guerra.

Cualquier tipo de guerra es una estupidez —me dice ahora—. No me puedo explicar que piensen que la solución para algún problema sean las armas y peor, usarlas con tu propio pueblo. Se me hace de lo más inhumano y egoísta”.

— ¿Tu familia se ha modificado?

— De cierta manera sí, aunque no haya violencia directamente dentro de mi familia sí nos hemos vuelto un poco más distantes. Mi mamá empezó a trabajar de una manera extraordinaria y casi no pasamos tiempo juntas.

No, no pasamos mucho tiempo juntas. Esta entrevista, como las demás, la tengo que hacer en pedazos, entre viajes y por mensajes de whats app.

Le pregunto de mi trabajo, también en tercera persona.

“Ella (yo) sabe que el periodismo en este país implica mucho riesgo, pero ha sido lista y ha sabido ser precavida con su información personal (…) Me encanta que haya gente que se comprometa a este tipo de trabajos ya que gracias a los periodistas tenemos la oportunidad de darnos cuenta de la realidad en la que vivimos, son quienes nos ayudan a formar nuestro criterio y a mantenernos informados. No cualquiera puede ser buen periodista. Se necesita demasiado valor y demasiada inteligencia. Especialmente en México, un país con tanta violencia, y tan lleno de censura. En mi opinión, el periodismo es de las profesiones más rifadas que hay”.

— ¿Tienes algún miedo?

— Sí, suelo tener miedo por cada chica que conozco porque sé que corre más peligro que un hombre, pero intento no dejarme llevar por ese miedo. Creo que es importante superarlo para poder conseguir cierta libertad.

— ¿Cómo te ves en el futuro?

— Bueno, pues tengo muchas visiones sobre mí en muchos años. Supongo que estaré trabajando o estudiando… y espero estar viajando mucho.

* * *

Hace tres años, mientras caminamos por el puente internacional de Ciudad Juárez con nuestras hijas, le pregunté a Lourdes Almada cuál era la fórmula para que Ana Clara, que entonces tenía 11 años, se sintiera protegida en una ciudad donde se respira desesperanza. Lourdes enlistó varios ingredientes, pero uno destacaba: la participación en procesos constructivos que dan esperanza.

“La exposición a la violencia fractura los vínculos de confianza. Lo que necesitamos es estar muy presentes, pero sobre todo, trabajar para que los niños sepan que pueden confiar en el país”, me dijo.

Ahora, escribo estas líneas en el deadline de entrega del texto, desde un cuarto de Goreé, una isla de Senegal que durante más de 300 años fue habitada sólo por esclavos y que hoy es un centro de memoria y arte. La residencia está decorada con cuidado en los detalles y en las paredes hay alegres dibujos de mujeres. Repaso por enésima vez mis apuntes y grabaciones. Las escucho y me siento en confianza, como si esas niñas me ayudaran a compartir una maleta que pesa.

Lloro y río. Por lo perdido y por lo ganado.

Vuelvo a mis notas: “la guerra trastoca, rompe, descoloca, pone a prueba hasta el sublime mito del amor de las madres mexicanas”, escribí entonces.

Pero si algo me han enseñado en estos años Nicole, Úrsula, Mariana y Andrea es que esta batalla, la de nosotras, ha valido la pena.

Ellas, nuestras hijas perdieron a sus madres. Nos vieron diluirnos en la angustia, el enojo, el miedo, el horror. Escucharon la palabra muerte más que la palabra vida. Los lores de la guerra les robaron parte de su infancia.

Pero el amor, terco, tejió una historia paralela.

Otra historia.

Su historia.

Y las hizo fuertes. Más que nosotras.

A su diccionario de la muerte le sumaron otras palabras.

Sus palabras:

Amor. Comprensión. Futuro. Mujeres. Libertad.

* Ya no somos las mismas, Y aquí sigue la guerra, coordinado y editado por Daniela Rea, se encuentra desde esta semana en las librerías. También se puede comprar por internet

Quería ser exploradora y conocer el mundo, pero conoció el periodismo y prefirió tratar de entender a las sociedades humanas. Dirigió seis años la Red de Periodistas de a Pie, y fundó Pie de Página, un medio digital que busca cambiar la narrativa del terror instalada en la prensa mexicana. Siempre tiene más dudas que respuestas.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona