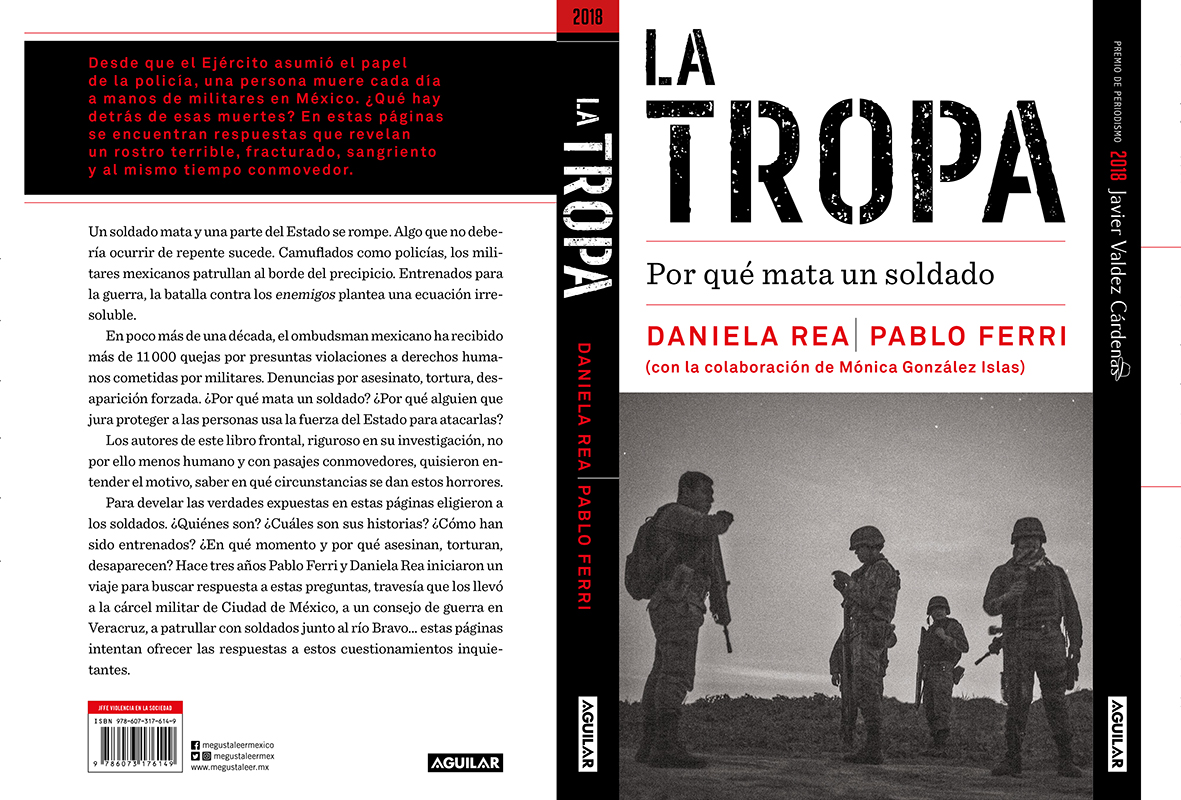

A través de entrevistas con militares acusados de homicidio, con soldados retirados y en activo en algunas de las regiones más riesgosas de México, Daniela Rea y Pablo Ferri exploran las motivaciones y puntos de vista de quienes obedecen la orden de matar a otras personas porque es legal hacerlo. Para responder por qué matan los militares en México. Con autorización de la editorial, publicamos el prólogo de la obra ganadora del premio Javier Valdez Cárdenas 2018, La Tropa (Aguilar, 2018)

Prólogo

I

Una mañana de 2015 fuimos por primera vez a la prisión del Campo Militar Número 1, en los límites entre Ciudad de México y Naucalpan, en el Estado de México. Era un jueves fresco. Había llovido la noche anterior y el sol caía con fuerza sobre el asfalto, iluminando el agua oscura de los charcos. La ciudad se ve bonita desde el complejo, sobre todo en temporada de lluvias, libre de la capa de polución que la cubre en época seca.

El Campo Militar Número 1 es la instalación más importante del Ejército en México. Los militares la llaman Lomas de Sotelo. Con el campo, el Ejército no solo se adueñó del terreno sino también del nombre de una de las colonias que lo contiene. Dicen, “estoy en Lomas de Sotelo”, “trabajo en Lomas de Sotelo”. El Campo Militar Número 1 Lomas de Sotelo es un complejo enorme, con escuelas, gasolinerías, pistas de adiestramiento, decenas de edificios de viviendas, un bosque. Desde fuera parece un fraccionamiento privado, una urbanización fortificada, una ciudad dentro de la ciudad, pero una vez dentro esa sensación de espacio habitable protegido cambia: en el corazón de la instalación hay una cárcel. No es para delincuentes comunes, como el chico que roba un carro, el narco menor arrepentido o el usurero extorsionador. En el Campo Militar Número 1 en Lomas de Sotelo encierran militares.

Entrar en esa cárcel es difícil, cuando no imposible, para los periodistas. La Secretaría de la Defensa, la Sedena, da permisos puntuales solo cuando lo cree conveniente para sí y, en general, cuando sabe de antemano quiénes van a hablar y qué van a decir. No era nuestro caso y desde luego no parecían tener interés en darnos permiso alguno. En los meses previos a nuestra primera visita escribimos varias veces a la oficina de comunicación de la Sedena. No nos contestaron. Luego contactamos a un teniente que recién había salido de prisión. Pensamos que igual él nos daba alguna pista.

Habíamos leído su historia en Proceso. Como resultado de una extraña cadena de acontecimientos, la justicia militar lo había tenido encerrado más de un año en Lomas de Sotelo por dos delitos menores. El más grave era insubordinación, desobedecer a un superior, confrontarlo. La insubordinación del teniente le había costado tres disparos, uno de ellos en la espalda. Su superior, un teniente coronel a quien había desobedecido, le había disparado en circunstancias poco claras. Pese a todo fue el teniente quien había acabado en prisión y no el teniente coronel. Repuesto de sus heridas, el Ejército le había mandado del hospital directamente a la cárcel. Recién empezábamos a investigar a las Fuerzas Armadas, pero ya nos dábamos cuenta de que la obediencia, allí, es un valor supremo tan importante o más que la vida.

Vimos al teniente cuando llevaba unos días fuera de prisión, una tarde de principios de verano en un café de cadena en la planta baja de un gran hotel sobre Paseo de la Reforma. Es difícil recordar cómo vestía, pero el teniente era un hombre pesaroso: se le veía en los ojos, en su postura encorvada, marchita. Metro ochenta y no más de 85 kilos, tenía el pelo corto, negro, barba de día y medio, ojos huidizos, el semblante serio, inmutable.

Pidió un café grande que apenas tocó, porque no paró de hablar. Criticaba duramente al Ejército por meterlo en la cárcel y nos daba detalles de su historia aquí y allá que no alcanzábamos a comprender. Nosotros escuchábamos y casi no interveníamos. Aquello no era una conversación sino un monólogo y probablemente no había motivos para interrumpirlo. El teniente necesitaba ser escuchado y nosotros estábamos interesados en su caso.

Al rato, más calmado, vacío, le pusimos al corriente de nuestras intenciones. Nos explicó que una manera de entrar a la cárcel militar era aparecer en la lista de visitantes de un preso. ¿Cómo podíamos hacerlo? Él explicó que los jueves iba a visitar a los internos con quienes había compartido reclusión. Si queríamos, dijo, le podía decir a algunos de ellos. Quizá podrían ponernos en su lista. Esperamos varias semanas. El teniente fue de visita varias veces hasta que uno de los internos aceptó. Una vez a la semana, los responsables de prisión permiten cambios y añadidos en las listas. El reo pediría el añadido y días más tarde nuestros nombres aparecerían junto a los del resto de visitantes, en la libreta de relaciones de todos los internos. Ya en la lista, lo siguiente era ir al campo en día de visita, jueves o domingo, preguntar por el registro de visitantes de la cárcel, no decir nada raro, no parecer extraños, esperar que no hubiera demasiados trámites. No fue todo lo rápido que habíamos pensado. Después de la primera semana, los responsables del campo aún no habían incorporado nombres nuevos a la libreta de relaciones. ¿Por qué? Misterios castrenses. Recién aparecimos a la cuarta semana. El soldado informó al teniente, que a la vez nos llamó y nos dijo que ya podíamos ir. Aquel día, después de una hora de viaje entre metro y camión, llegamos a la puerta número ocho de Lomas de Sotelo. La puerta de las visitas no difiere en nada de la entrada de cualquier edificio importante de la ciudad: hay vendedores de tacos, de tortas; voceadores de cuatro o cinco micros compiten a gritos por clientes, vendedores ofrecen cigarros y golosinas entre los coches… En la entrada había un primer retén. Dos militares muy jóvenes que cargaban sendos fusiles preguntaron a dónde íbamos. “A la prisión”, dijimos. Nos dejaron pasar, indicándonos unas mesas bajo un techo, a unos 50 metros junto a la vía de acceso de los coches en medio de una pradera menuda. Bajo el techo, sentados ante una de las mesas, varios soldados muy jóvenes miraban distraídos sus celulares, sus uñas, los carros que venían y se iban. Parecía que uno de ellos estaba a cargo y el resto trataba de no ganarse un regaño. Quien habló fue el que estaba a cargo: “¿A dónde van?”. Contestamos que a la prisión. “¿A quién van a ver?”. Dimos el nombre del soldado, el grado y su arma. Luego nos preguntó qué número era. No sabíamos de qué hablaba. El muchacho abrió entonces una de las libretas y entonces nos dimos cuenta de que cada interno correspondía a un número, y cada número a una o dos hojas repletas de nombres de visitantes. Al rato encontró la de nuestro soldado: allí estábamos.

Acto seguido, otro de los militares, también joven, tomó un formulario amarillo, media cuartilla, y pidió que describiéramos nuestra vestimenta, de arriba a abajo. Camisa a cuadros y playera blanca, pantalón de mezclilla negro, tenis negros. Sudadera verde, pantalón de pana, tenis marrones. “¿Traen mochila?”. Sí. El soldado apuntaba todo con una lentitud desesperante. Parecía que la redondez de las ces, de las pes, era cuestión de vida o muerte para él, tan esmerado. “¿Parentesco?”. Amigos, dijimos. “Déjenme sus credenciales”. Se las dimos. Apuntó los números de identificación en las hojas. Por último nos pidió que las firmáramos y para sorpresa nuestra nos las entregó. Luego supimos que aquellos formularios eran una especie de salvoconductos que nos permitirían la entrada al penal.

El militar señaló un camión verde olivo a veinte metros del techo. Ese, dijo, nos llevaría. El camión estaba repleto de mujeres que cargaban hijos, cazuelas, bolsas de comida. También había algún hombre, pero pocos. La conversación en el autobús era desenfadada, tranquila, como en cualquier otro camión de la ciudad. Minutos más tarde, el conductor se trepó a su asiento, cerró las puertas, puso en marcha el motor y salimos. Por dentro, el Campo Militar parece un pueblo en miniatura, con sus colonias de casas de tres alturas, sus parques infantiles. El camino hasta el presidio duró unos diez minutos. En algún momento cruzamos una puerta de barrotes que comunicaba con una zona más boscosa. Dos militares la custodiaban, pero apenas se molestaron en levantar la mirada cuando pasó el camión verde olivo. Al final, el conductor giró a la derecha en una rotonda y asomó el presidio: una barda alta y en el filo, en el mero borde, coronando el muro, un pasillo con militares apostados. La construcción tenía una torreta de vigilancia cada pocos metros. Quizá por los árboles, quizá por el pasto verde, por el brillo de la mañana, pero Lomas de Sotelo parecía cualquier cosa menos una cárcel.

El autobús paró en un aparcamiento semitechado junto a la puerta del penal. De nuevo, varios militares esperaban en sendas mesas a los visitantes. Descendimos y elegimos una. Pronto nos dijeron que las mujeres iban en la de la derecha y los hombres en la de en medio. No preguntaban nada, pedían el papel amarillo, apuntaban los datos, señalaban la puerta.

Salvamos la distancia entre las mesas y la reja de entrada, donde nos pararon de nuevo. En una garita de vigilancia preguntaron, por tercera vez, adónde íbamos y aunque pensábamos que para entonces ya estaba claro que a la prisión, les dijimos, “a la prisión”. El militar a cargo del puesto quiso saber, como otros antes, a qué. “A visitar a un amigo”, respondimos otra vez. Eso pareció bastarle. Nos preguntó si llevábamos teléfono celular, dijimos que sí. Pidió que anotáramos nuestros nombres y la marca del celular en una libreta y los dejáramos en uno de los espacios del casillero que había dentro del cuartito. Nos dieron una ficha.

Desde la garita se veía el jardín que rodea la entrada interna en Lomas de Sotelo, hay muchas entradas y muchos retenes y muchas puertas, el tipo de jardín que antecede el hall de la oficina corporativa de una empresa de detergentes: los árboles y los arbustos recortados como pequeños cubos, los paseítos de concreto, los tres escalones antes de traspasar el acceso principal. De la garita nos mandaron a la puerta de una construcción chata y maciza, uno de los últimos filtros antes de entrar a la cárcel. En la puerta nos pidieron una identificación y el papel amarillo. Compararon los datos, se quedaron las identificaciones y nos dieron otra ficha. El oficial a cargo dijo que pasáramos. Enfrente había un mostrador y del otro lado del mostrador varios militares, otra vez con cara de aburrida pericia, de conocer mejor que nadie los programas que pasan por la televisión que cuelga de la pared. Las señoras que venían con nosotros en el autobús se acercaron también con sus papeles amarillos. Uno de los militares agarraba un micrófono y leía con voz potente el nombre del interno al que venían a ver: “Fulanito de tal, fulanito de tal, acérquese a la puerta número tal, tiene visita.” Así dos veces. Las imitamos.

Acto seguido, fuimos a dejar la mochila en un espacio con estanterías metálicas que hay detrás del mostrador. A las mujeres las hacían pasar a revisión, en un cuarto del lado derecho del mostrador. A los hombres, en otro cuarto del lado izquierdo. Nos metieron uno por uno y un soldado, hombre o mujer, nos hizo quitar zapatos y calcetines y mostrar la ropa interior. Abrir el monedero, mostrar que no traíamos nada, una memoria USB, quizá algo de droga. Aquella vez nos parecieron muy estrictos, aunque con el tiempo nos dimos cuenta de que cada militar hacía un poco lo que quería. Había algunos que apenas sobaban los calcetines y te dejaban pasar. Otros, por el contrario, hacían que te desabrocharas el pantalón y te lo bajaras hasta los tobillos. Con las mujeres eran más agresivos. A Daniela le hicieron bajarse los calzones más de una vez.

Las mujeres se formaban con sus hijos, arrastrando enormes bolsas llenas de comida. Había una treintañera embarazada que meses más tarde, en otra visita al penal, la vimos cargando a su niño en brazos. En aquella segunda ocasión, su pareja, un interno, recibió a la mujer en la entrada y ella le entregó al crío como si fuera una ofrenda. Caminaron abrazados a lo largo de un pasillo hasta que los perdimos de vista. Aquella imagen: la mujer, el esposo, el bebé, los árboles, el sol brillante, la pradera del campo de béisbol que hay junto a la entrada, sugerían el inicio de una hermosa mañana en el Bosque de Chapultepec, con sus juegos de fútbol, su asado, y no una visita a prisión.

Aunque luego vimos que ambas cosas, allá en el complejo militar, en Lomas de Sotelo, se parecen bastante.

II

Queríamos visitar esa cárcel desde hacía tiempo. Nuestro objetivo: hablar con La Tropa. Militares procesados por homicidio. Soldados, cabos, sargentos que habían matado, acusados de hacerlo a sangre fría, no en el calor del enfrentamiento, sino después, habiendo vencido. Allá adentro estaban, por ejemplo, los militares acusados de ejecutar a una docena de personas en Tlatlaya, en el Estado de México, en 2014; o los procesados por balacear a sangre fría al joven Otilio Cantú en Monterrey, en 2011. Queríamos conocer sus historias, por qué habían elegido el Ejército, cómo y cuándo había sido su primer contacto con la violencia en el país, por qué habían acabado allí, en prisión.

Teníamos, claro, una razón de fondo para ese enfoque. Nunca antes en la historia de México había muerto tanta gente asesinada como en los años anteriores. La política confrontativa del presidente Felipe Calderón, que había gobernado de 2006 a 2012, elevó la tasa de homicidios a cifras nunca vistas, al menos desde tiempos de la Revolución, cien años atrás. Con Enrique Peña Nieto la tendencia aumentó. El año 2018 fue el más violento en México desde que se tienen registros.

Son más de 200,000 asesinatos y 40,000 desaparecidos desde 2006. Es una gran herida social y muchos periodistas la hemos narrado en infinidad de ocasiones en textos profundos, con análisis sesudos, decenas de notas en la TV, revistas y libros. La mayor parte de esas historias –y esa mayor parte es una mayoría abrumadora– ha sido contada desde la memoria y el dolor de las víctimas. Nosotros queríamos contar la mirada de los victimarios.

III

Cuando explicamos cómo empezamos a investigar a los militares y por qué, siempre hablamos de una cena en casa de Daniela, un viernes de verano en 2015. Vino, tortillas de papa, mezcal de Guerrero. Comíamos y bebíamos junto a la estufa. Nos sentíamos frustrados.

Pablo acababa de volver de Arcelia, en Guerrero, de entrevistar a una decena de familiares de los ejecutados en Tlatlaya. Familias pobrísimas, ranchos miserables, novenarios orados desde la rotunda humildad de un patio hecho de polvo, adobe y láminas de zinc. Y una frase que se repetía en cada morada: “Si andaba en malos pasos, que los hubieran detenido, pero, ¿para qué los mataron?”. Daniela llevaba cinco meses trabajando en la producción de La libertad del Diablo, un documental que ahonda en los motivos de la violencia en el país y las consecuencias que provoca. Entrevistas con sicarios, expolicías y exsoldados, algún torturador…

No recordamos quién dijo qué y cómo, pero aún ahora, apenas nos estrujamos el cerebro, aflora una sensación de impotencia con la manera en que nos acercábamos a la violencia. Habíamos escuchado historias de terror, la aflicción de madres que habían perdido a sus hijos, el miedo y la amargura de los supervivientes. Lo habíamos contado de la mejor manera posible, tratando de entender los matices, de rescatar su dignidad, de hacerle justicia al dolor. Pero sentíamos que parte de la imagen se nos escurría como líquido entre los dedos.

¿Por qué militares en Tlatlaya habían matado a los vencidos? ¿Por qué militares habían asesinado a Cantú? ¿Por qué secuestraron a Miriam López Vargas en Ensenada, la torturaron y violaron y luego la soltaron? ¿Por qué dijeron que esquirlas de una granada lanzada por criminales mataron a dos niños, los hermanos Almanza, en Tamaulipas, cuando en realidad fueron sus propios proyectiles? ¿Por qué les disparan? ¿Por qué se les va la mano? ¿Por qué la saña?… Eran preguntas que no podían contestarlas los familiares de los muertos o los propios supervivientes.

Si en todos esos hechos los victimarios habían sido soldados, las respuestas estaban con ellos, no del lado de las víctimas. Teníamos que preguntarles a ellos.

Más allá del narco, de la delincuencia organizada, de la narrativa oficial que cuenta esta historia como una batalla entre buenos y malos, es un hecho que muchos de los crímenes perpetrados en este tiempo han sido cometidos por servidores públicos. Soldados, marinos o policías traicionaron la razón de ser del Estado y, en vez de usar la potestad de la fuerza para defender a los ciudadanos, la emplearon en su contra.

Está el caso, por ejemplo, de Javier Eduardo, desaparecido por soldados en Ciudad Juárez en el año 2009 y cuyo cuerpo fue encontrado, con señales de tortura, tirado en mitad del desierto. O el del joven médico Jorge Otilio Cantú, asesinado en 2011 al salir del trabajo: 4 le dispararon mientras manejaba su camioneta por la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas, en el sur de Monterrey y, ya moribundo, lo remataron con seis tiros en la cara a menos de un metro de distancia.

Cuando sucedieron, cubrimos los casos de Javier Eduardo y Jorge, escuchamos a sus familias, contamos su dolor… Pero ignorábamos la historia de sus victimarios. ¿Por qué habían matado a Jorge si, herido, ya no representaba un peligro? ¿Por qué torturaron hasta la muerte a Javier Eduardo?

En la última década, el ombudsman mexicano ha recibido más de 11,000 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares. ¿Quiénes son esos soldados? ¿Qué pasa y ha pasado en su vida para llegar a ese punto? ¿Cuáles son sus historias? ¿Cómo y para qué han sido entrenados? ¿Cómo, en qué momento, por qué un soldado decide asesinar, torturar, desaparecer? ¿De qué manera lo decide? ¿Qué mecanismos psicológicos activan su decisión? ¿Lo niegan? ¿Se vuelven cínicos? ¿Duermen en calma? ¿Han sentido la necesidad de hablar con las madres, hermanas, novias, hijos de sus víctimas? ¿Han vuelto a ser felices tras matar? Cuando esos soldados mataron, ¿tenían otra opción? Queríamos conocer a los soldados, mano y cuerpo que opera las órdenes del Gobierno en esta guerra interminable. Queríamos conocerlos para tratar de entender, primero, cómo se construye una estructura, una inercia burocrática, capaz de dañar, matar y desaparecer. Y segundo, para comprender cómo estos soldados sin nombre llegan a asumir la vida del otro y decidir sobre ella.

¿Por qué elegimos a los militares y no a los marinos, los policías o los gendarmes? Porque los soldados del Ejército, La Tropa, como les llaman, son el pueblo en uniforme. Lo dijo el secretario de la Defensa Nacional en marzo de 2018, en la ceremonia de entrega de menciones honoríficas a integrantes de las Fuerzas Armadas. Molesto por las críticas contra los soldados, el general Salvador Cienfuegos los defendió: “Somos el pueblo en uniforme militar. Nunca criminales ni represores, nunca cobardes y abusivos, nunca mediocres ni mentirosos, nunca desleales ni traidores.” También lo han dicho otros antes que él y lo siguen diciendo. Ningún cuerpo policial o castrense ha desplegado tantos efectivos de 2006 a 2018 como el Ejército. Tanto es así que en muchos pueblos y ciudades del norte, centro y sur del país, la gente les llama gobierno. Escuchas a vecinos de pueblos como Arcelia, en Guerrero, o ciudades como Reynosa, en Tamaulipas, decir que hay “mucho gobierno ” en las calles. Es decir, que hay soldados patrullando.

De diciembre de 2006 a la fecha, 540 mil soldados han salido a patrullar las calles del país. El Ejército mexicano ha sustituido a las policías locales y federales y ha tomado bajo su responsabilidad la seguridad de muchas regiones. La violencia ha sido una de las consecuencias más inmediatas. Una base de datos que obtuvimos de la Secretaría de la Defensa, por ejemplo, mostraba que militares y civiles se habían enfrentado en 4,272 ocasiones durante esos ocho años, de diciembre de 2006 a octubre de 2018. Otra vez: 4,272 balaceras con sus muertos. Decenas de miles de balas cruzando el aire en dirección a un cuerpo.

IV

El tiempo que pasamos con los soldados en prisión era un tanto irreal. Lomas de Sotelo, la cárcel del complejo militar, parece más un centro de retiro espiritual que un destino de castigo. Los jueves, día de visita, muchos internos hacen asados con sus familias. En una ocasión, mientras esperábamos con dos soldados a uno de sus compañeros, nos tiramos los cuatro de espaldas en el jardín bajo la sombra de un árbol y hablamos de Bob Marley y Jimmy Cliff; saboreamos las ganas de bailar reggae. En otra ocasión fuimos a comprarle un smoothie a un capitán que atendía un puesto de dulces. Muchos de los internos sacan dinero de donde pueden. Algunos lavan ropa, otros elaboran artesanías. Este capitán había ahorrado para comprarse una carreta provista de batidora y otros pequeños lujos. Cuando nos acercamos, nos sorprendió la música: escuchaba su colección de discos de bossanova.

Buena parte de las visitas a prisión fueron tiempos muertos que se iban en platicar de cualquier tema con los internos. Del pueblo de origen, sus familias, sus películas y series favoritas, o incluso sus sueños –casi todos habían querido ascender en la escala militar, hacer carrera, tener un futuro seguro; todos, deseos desdibujados por las acusaciones y condenas en contra–. A veces era notorio cómo el orgullo que una vez sintieron se había transformado en puro rencor hacia la institución.

No fue fácil conseguir que los soldados se sentaran para las entrevistas. Una cosa era echarse en el pasto y platicar de música y comida y otra tener que responder cómo y por qué apretaron el gatillo para matar. Que contasen de sus vidas dependía tanto de los ánimos como de su disposición de tiempo. Casi siempre disputamos ese espacio con la visita familiar.

Para las entrevistas elaboramos un cuestionario de más de 40 preguntas divididas en bloques. El primero abordaba la infancia, juventud, educación y primeros pasos profesionales de los soldados. También sus motivaciones para unirse al Ejército. El segundo trataba sobre su capacitación como reclutas, el adiestramiento; un tercer grupo de preguntas se ocupaba de la relación entre oficiales y tropa, la obediencia, la jerarquía; un cuarto referente al enemigo, los enfrentamientos y, por último, sus años de experiencia como militares y los casos que los habían llevado a prisión.

Con el tiempo, las visitas regulares hicimos más de 30 en un periodo de dos años—, la conversación vacua (la que todos tenemos con desconocidos con los que compartimos un asiento de avión, en la espera del médico o con amigos), Marley, los tacos de suadero, Cliff y los recuerdos de una tinga caliente, abrieron los cerrojos emocionales y el corsé de desconfianza. Al final, algunos se sentaron a hablar con nosotros. Largo.

V

“Cuando estás en un enfrentamiento sudas, entras en un shock de ¡¿qué va a pasar? ¿voy a morir aquí?!”, contaba Javier, uno de los cinco soldados que entrevistamos a fondo en una de nuestras primeras visitas a Lomas de Sotelo. “Algunos compañeros… los ves llorando, otros repeliendo, otros defendiéndose, otros diciendo «órale, cabrón, ¿piensas morir aquí?» En tu cabeza solo pasa si vas a morir o no. En ese momento, un segundo, unos segundos, te acuerdas de que tienes familia y pones en juego todo lo que tienes. Y como todos: para que lloren en tu casa, pues que lloren en la de él, lamentablemente.”

Revelaciones así acababan por aparecer en las conversaciones como producto de momentos de extraordinaria confianza o de ascenso catártico, nosotros tomando notas no podíamos meter la grabadora al penal—, ellos hablando. Rezábamos para que siguieran.

Respetábamos el orden de los cuestionarios, aunque a veces tomábamos los caminos que querían los soldados. Insistíamos especialmente en sus sentimientos y emociones ante situaciones duras como los enfrentamientos. Era justo en esos momentos cuando se gestaba, pensábamos, la venganza; en que los asesinatos empezaban a ocurrir.

Si el enfrentamiento podía anunciar desenlaces indeseables, los días que pasaban entre balacera y balacera, las palabras de los comandantes, la doctrina callejera de oficiales y sargentos, definían el intercambio de fuego. “Luz verde significa que te dan la libertad de hacer lo que tú quieras, sin pedir permiso o autorización”, explicaba el soldado Ramiro una mañana, bajo un árbol frondoso, junto al campo de fútbol de pasto natural de Lomas de Sotelo. “Por ejemplo, por reglamento las camionetas de los soldados (cuando van en convoy) no se pueden separar. Con luz verde, se pueden separar; si ves a un sospechoso se puede revisar y disparar antes de que ellos disparen porque un hombre armado es un peligro para el soldado.”

A tres años de nuestras primeras visitas a prisión, esos segmentos donde los soldados relatan su experiencia en campo humanamente degradante, personalmente demoledora—nos siguen revolviendo el estómago, tensando los músculos de la espalda, desbaratando toda idea de hasta dónde llegan el miedo o la rabia.

Aunque parezca una obviedad, poco a poco nos dimos cuenta de que la violencia es el medio de La Tropa, su fe. La paranoia, su dogma. A partir de los textos que armamos con estas entrevistas y los datos que bajamos de la Secretaría de la Defensa, creamos un reportaje multimedia que publicamos en cadenademando.org. Aquello ocurrió en agosto de 2016. Meses más tarde uno de nuestros lectores escribió: (6) “Las razones de los soldados para cometer asesinatos extrajudiciales: 1) porque se los ordenaron, 2) por rencor contra los presuntos delincuentes y 3) porque consideran que el procedimiento judicial (carearse con el delincuente, presentarlo ante el Ministerio Público, trasladarlo a un hospital para que reciban atención médica) los pone en riesgo.”

O sea, si se dan las condiciones, casi por cualquier cosa.

Cuando escuchábamos a los soldados hablar de los enfrentamientos, hacer confesiones como las que hizo Javier “para que lloren en mi casa…”—, nos sentíamos de alguna forma en medio de la guerra. Sentados en el pasto o en una banca, todo verde si era septiembre u octubre, el viento helado en enero o febrero, frases como aquellas nos transportaban de repente a otro lugar y momento. Acariciábamos un conocimiento vedado, como si la guerra se quitara la máscara. O como si nos la quitáramos nosotros y comprobáramos que la batalla de buenos y malos que ha planteado el Gobierno en los últimos doce años no es más que un disfraz burdo, simplista. Una mentira útil.

VI

Desde 2017, las visitas al penal militar se han ido espaciando. Después de dos años de investigación, nuestra intención era seguir con las entrevistas cambiando ligeramente el foco. Platicar no solo con soldados, sino también con sargentos y oficiales. Dentro y fuera de prisión. Los soldados son la mano ejecutiva del Ejército, mientras que los sargentos y oficiales de grado bajo tenientes y subtenientes—componen los músculos del brazo. Ellos comandan y organizan secciones y pelotones. Mandan en los patrullajes. Con el tiempo notamos, además, que los internos, sin importar si eran condenados o solo procesados, habían moldeado su discurso en torno a una enorme justificación: yo sólo cumplía órdenes.

Justo por entonces, el Congreso debatía la Ley de Seguridad Interior, una iniciativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto apoyada por parte del PAN, que planteaba un marco jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas. En estos años, la sustitución de las policías por el Ejército funcionaba con base en una excepción. Es decir, no había una ley que determinara su actuación. Esa ley, decía el Gobierno de Peña, arreglaría la situación.

En la práctica, la norma abría la puerta a que militares y marinos siguieran fungiendo de policías sine die, una posibilidad que había generado una bronca de enormes dimensiones entre el Gobierno, buena parte de la oposición y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a temas de seguridad y procuración de justicia. Cuando Calderón sacó al Ejército de los cuarteles, pocos pensaron que los militares seguirían haciendo de policías doce años después. Era una medida de urgencia, decía el Gobierno. Pero la urgencia se había convertido en la nueva normalidad. Los militares no están preparados para hacer de policías, señalaba el colectivo de organizaciones Seguridad sin Guerra, que agrupa a una buena cantidad de expertos en políticas de seguridad pública. Están preparados, precisamente, para la guerra.

Al final, el Congreso aprobó la reforma a la Ley de Seguridad Interior, de acuerdo a los planes del Gobierno. El fin del mandato de Peña Nieto y la renovación de las cámaras hizo que lo anterior quedara prácticamente en el olvido. El nuevo Ejecutivo, comandando por Andrés Manuel López Obrador, impulsó en diciembre de 2018 una reforma constitucional para crear un nuevo cuerpo militar, la Guardia Nacional, que eventualmente sustituiría al Ejército en tareas de seguridad pública. La pugna entre defensores y detractores del papel policial de cualquier fuerza castrense seguía mientras este libro se iba a imprenta.

Cuando se aprobó la Ley de Seguridad Interior, muchos en Lomas de Sotelo lo entendieron como una prueba la confirmación, en realidad—de que ellos no deberían estar allá adentro. No importaba el delito del que los acusaran, pues en el momento de cometerlo solo estaban defendiendo a su país. Como si la falta de un marco jurídico implicase la carencia absoluta de conciencia, de sentido común.

Un teniente, José, con quien hablamos infinidad de veces durante varias visitas por esa época, estaba preso porque unos años atrás un detenido se le había muerto así decían, “se nos murió” , cuando él y sus hombres le aplicaban el cuestionario inteligente, un tipo de interrogatorio que los militares pusieron en práctica durante el sexenio de Felipe Calderón. Eran más de 100 preguntas que deberían formar parte del trabajo de los fiscales pero que los militares hacían a cualquier sospechoso. (Y no es sólo que pudieran hacerlo: los animaban a ello).

José y sus hombres mataron al detenido durante el cuestionario inteligente y el juez los mandó a prisión. Nunca, después de horas de plática, fuimos capaces de entender cómo había ocurrido aquello, quién golpeó y mató al detenido. Con la ley, ese tipo de muertes encontraría en el remozado marco jurídico un limbo para ocurrir sin contrapesos. Los soldados podrían apretar a sus detenidos sin temor de que los excesos los condenen, según José. Para él, la nueva ley eliminaba de cuajo situaciones como la suya, de soldados que se sobrepasan en el cumplimiento de la ley. La nueva ley les daba, por fin, un marco jurídico. Tranquilidad y protección.

Fue entonces cuando decidimos empezar a buscar militares fuera de prisión, ajenos a la necesidad de defender sus actos. Es comprensible que quienes están presos o enfrentan un proceso judicial que cuestiona sus decisiones justifiquen cada medida para defenderse, pero ¿esa lógica se repite fuera, entre los soldados y oficiales que no han sido señalados por crímenes? ¿Tienen ellos una visión similar a los José o Javier sobre esos segundos que preceden a una balacera, antes de que te disparen o de empezar a disparar? ¿Tienen la misma mirada que sus pares presos acerca de la tortura? ¿Cómo se habla del enemigo en los cuarteles? ¿Ellos sí tienen mayores limitaciones morales que sus camaradas sobre los métodos para obtener información de los detenidos? ¿Sienten que ante la posibilidad de la muerte, obedecer la ley tiene sentido?

A principios de 2018 empezamos a viajar a la frontera de Tamaulipas con Texas. En la primera parte de nuestra investigación habíamos descubierto que la mayoría de los enfrentamientos entre militares y civiles habían ocurrido por esos rumbos. De los 4,272 choques que mantuvieron militares y civiles en esos años según la Sedena, 1,907 ocurrieron en Tamaulipas, la mayoría en la frontera. Si la guerra tiene un frente, está en ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa o Matamoros. En ningún otro lugar como allí. Nuestra intención era contactar a militares que estuvieran (o hubieran estado) destinados en la zona. ¿Qué significa ser soldado en ciudades así, patrullar en un lugar donde lo difícil es que no te agarres a balazos cada pocos días?

Sabíamos de un teniente que estaba destacado en un cuartel de la frontera en Tamaulipas. Se llamaba Casas. Lo habíamos conocido un año antes, a pocos meses de que lo trasladaran al estado vecino. En marzo de 2018, Casas nos invitó a pasar unos días en la base de operaciones que comandaba. Era una oportunidad increíble: tendríamos acceso total a un grupo de treinta soldados, cabos y sargentos durante varios días, justo en la zona roja. No tendríamos que trabajar bajo supervisión ni el maquillaje de la Secretaría de la Defensa. No dudamos ni un segundo.

Durante días patrullamos los márgenes del Río Bravo junto al teniente Casas y sus hombres. Pronto entendimos que compartían una vivencia: todos habían participado en enfrentamientos. Muchos, incluso, habían resultado heridos.

Caminamos con ellos por colonias paupérrimas, lugares donde, decían, los habían emboscado alguna vez, la última no hacía todavía un mes; platicamos en la intimidad vespertina del comedor, en los pasillos de la base, en el cuarto del teniente Casas, una estancia cuadrada, con dos camas, uno o dos fusiles siempre encima de una de ellas, una máquina de café en permanente funcionamiento. La experiencia en la base y los testimonios que recogimos complementaron las entrevistas que habíamos hecho en prisión y la información que aportaron otros militares con quienes hemos hablado estos años. Este libro es un viaje desde aquellas primeras entrevistas en la cárcel a las últimas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y la Federación de Militares Retirados Francisco J. Múgica. Un viaje en el que hemos tratado de comprender a los militares, entender sus motivaciones y puntos de vista. Un intento por penetrar la psique de hombres que obedecen la orden de matar a otras personas porque es legal hacerlo.

En el camino, hemos tratado de evitar que la empatía se convirtiese en justificación. A veces temíamos que ocurriera. Escuchándolos a la sombra de árboles frondosos hablar de sus familias, en placenteros rincones de la cárcel militar, caminando junto a ellos en Tamaulipas, respirando el mismo polvo, compartiendo un café en la intimidad barata de las cafeterías de Ciudad de México, sentíamos una cercanía inquietante. Suponemos que esa incomodidad es nuestra mejor defensa, la herramienta para empezar. Esta búsqueda de los motivos que llevan a un hombre a matar a otro no puede evadir la pregunta de quiénes somos ante ese otro. Este intento de entender por qué mata un soldado nos obliga a entender qué se mata cuando se asesina, qué se nos ha muerto antes.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona