A pesar de las recientes amenazas de violencia en San Luis Potosí, desde el 2009, a raíz de la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón, éste es un territorio en disputa por grupos criminales. El saldo de esta guerra: decenas de miles de personas oficialmente desaparecidas en todo el país. Entre ellas, Graciela

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Palmira Flores

A Graciela y Viridiana. Dondequiera que estén.

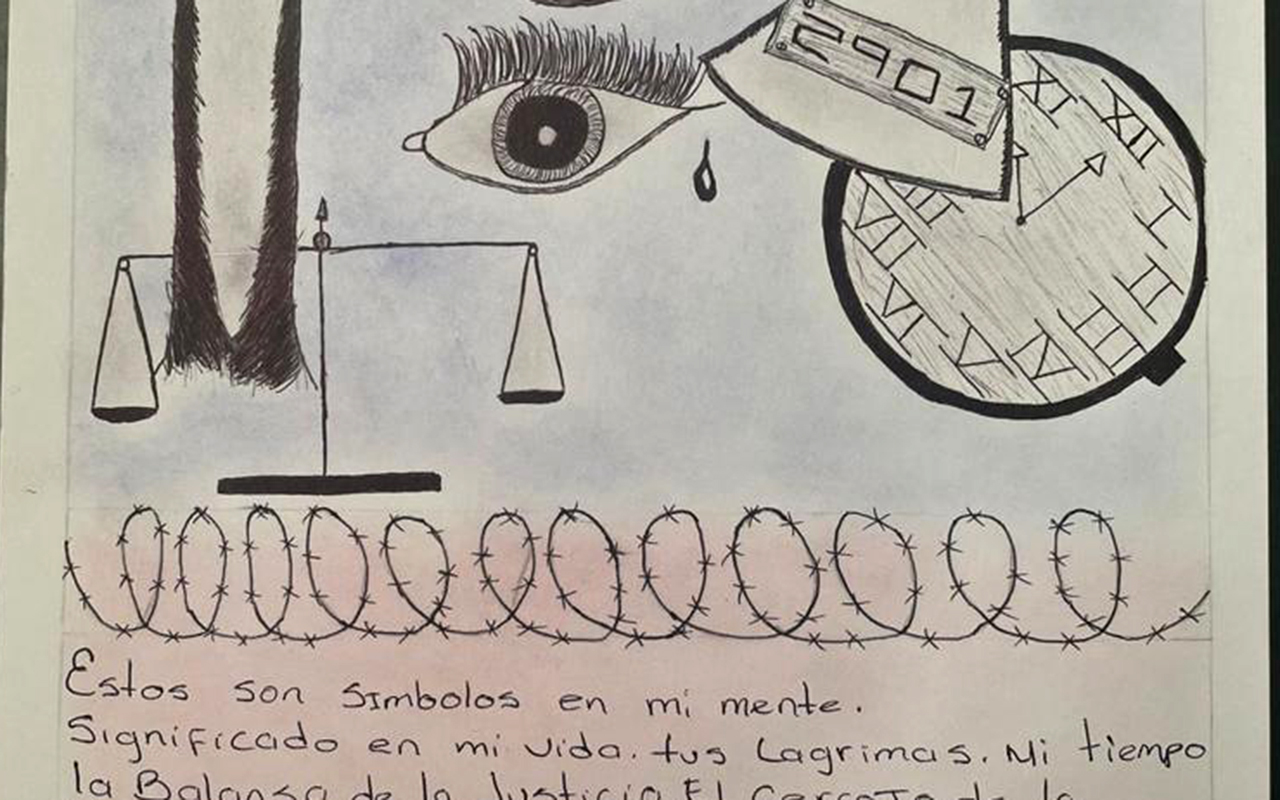

Conocí a Graciela desde pequeño. La imagen más nítida que tengo de ella es la de su cabello corto casi encima de la nuca y sus grandes cachetes desinflados por los años. De aquella época, sólo me quedan recuerdos vagos que se entorpecen entre sombras que vienen a mi mente, como si ésta fuera un agujero negro donde día a día se han depositado recuerdos que con el paso del tiempo se vuelve cada vez más difícil reconstruirlos en su totalidad. Son tan sólo reflejos de aquello que alguna vez pasó, fotografías instantáneas alojadas en la materia gris, fragmentadas e incompletas.

Hay, sin embargo, cosas que nunca se olvidan. Por ejemplo, Graciela era originaria de San Luis Potosí. Ese estado de la república que conecta al bajío con el norte del país, donde el desierto comienza.

Graciela era mi vecina. Ambos habitábamos en la colonia Jardines de Oriente, una zona periférica ubicada al Este de la capital potosina, y que en aquel entonces comenzaba a poblarse rápidamente debido a la cercanía con la zona industrial. Su casa estaba a la vuelta de la mía, en la calle Luxemburgo, entre la avenida Ricardo B. Anaya y la carretera 57. Pese a esta cercanía, me cuesta completar una imagen de Graciela. Los detalles de su rostro me resultan ajenos. Me es difícil recordar el timbre de su voz y el color de sus ojos, inclusive, no tengo la certeza de la primera vez que la vi. Es como si alguien hubiera borrado su imagen de mi mente. Sin embargo, me rehúso a olvidar su nombre.

A los diez años, mi madre, quien es una de esas mujeres que parecen extraídas de una telenovela mexicana, me llevó con Graciela. Ella era una maestra jubilada a quien le encomendaron la titánica tarea de regularizarme. “Va muy mal en la escuela”, dijo mi mamá mientras apretaba con fuerza sus dedos sobre mi hombro. “No te preocupes, Lourdes” -agregó Graciela-, “aquí te lo enderezo porque lo enderezo”. Y al final de la oración ambas me dirigieron una mirada que me conminaba a sentarme en el comedor de Graciela, mientras ella apartaba una silla de acero recubierta con plástico.

Pasé semanas enteras en su hogar, y más que memorizar fórmulas o conceptos aprendí cada detalle de su casa. Al frente, la fachada café contrastaba con el portón negro que resguardaba una vieja camioneta inservible en la cochera. A un lado, estaba un pequeño pasillo que guiaba hacia una puertecita de madera que al abrirse dejaba ver un cuarto lleno de luz y muebles. La combinación de rosa pastel, azul cielo y verde pistache de los muros daban una apariencia de calma. Sobre las paredes estaban colgadas viejas fotografías familiares, donde los retratos de Abraham, Gustavo y Agustín, sus hijos, se hallaban opacados por el cuadro colgado al centro, sobrio, como un retrato oficial, de los quince años de Viridiana: la menor de sus hijas. Arrinconado a un lado de la alacena, casi imperceptible, estaba una fotografía de la boda de Graciela y Agustín, su esposo, quien años más tarde fallecería debido a una congestión alcohólica.

Al cabo de un mes dejé de ir a la casa de Graciela, y los encuentros casuales en la calle fueron reduciéndose poco a poco. Supe gracias a mi mamá, quien al organizar la tanda de la colonia era como un periódico ambulante, que Abraham y Agustín se habían casado, y que después de la muerte de su padre, Gustavo había emprendido un negocio de micheladas a un par de cuadras de donde vivíamos, mientras que Viridiana estaba comenzando su primer semestre en la universidad. Una vida normal de una persona común, hasta que todo dio un giro de 180 grados.

Era 2009, y la “guerra contra el narco” inaugurada por Felipe Calderón había estallado tres años atrás. Los puntos más álgidos del conflicto se libraban al norte del país. Coahuila, Monterrey, Zacatecas y Tamaulipas eran el epicentro de cruentas batallas que se disputaban el control entre el Cartel del Golfo y los Zetas, ese grupo paramilitar que se caracterizaba por sus infames tácticas de terror y crueldad, como la ejecución de 72 migrantes en Tamaulipas y el asesinato de 52 personas tras incendiar el Casino Royale en Monterrey. Fue la primera vez que la última letra del alfabeto me infundía un horror irracional.

Antes de aquellos días, el relato del terror me resultaba ajeno, pero poco tiempo después esa narrativa paralizante colmó las pantallas de mi casa. Imágenes dantescas comenzaron a inundar el televisor: desmembrados, decapitados y desapariciones forzadas eran el tema de conversación mientras cenábamos en familia.

En aquel entonces San Luis Potosí era gobernado por Marcelo de los Santos Fraga, un político panista proveniente de la trasnochada burguesía local. Contador de profesión, su administración estuvo marcada por la ampliación de infraestructura cultural y deportiva en la capital del estado, la inversión en obra pública para la creciente zona industrial de la entidad, y una acusación de desviar un millón 500 mil pesos provenientes de un préstamo bancario solicitado por la administración estatal, con el argumento de hacerle frente al déficit presupuestal que atravesaba el país a raíz de la crisis económica que estalló en el 2008 a nivel mundial.

Alguna vez mientras visitaba a mi padre en su taller mecánico llegué a escuchar rumores, provenientes de hombres llenos de grasa y quemaduras de soldadura en la piel, de que Marcelo había pactado con el Cartel del Golfo el control de la entidad a cambio de financiar toda la infraestructura que se estaba construyendo en la ciudad. “¿Tú crees que no le da su mochada al narco?”. “Pues claro, el cojo no anda sin bastón”. “Todos son una bola de rateros”. “Bueno, al menos no está tan cabrón el pedo como en el norte.”

Un día, mientras iba en un camión hacia la escuela, aparecieron tres cuerpos colgando del distribuidor vial que conecta todos los puntos de la ciudad. En medio, y sobre la colosal estatua de Juárez ubicada al centro de los puentes, una manta anunciaba el presagio de los siguientes años: “San Luis es de los zetas: ya llegamos, cabrones”. Supe que la guerra había llegado a mí.

A partir de ese momento los mares de sangre que veía en las noticias comenzaron a inundar las calles de la ciudad. La arquitectura colonial erigida sobre el desierto se colmó de cadáveres abandonados en las esquinas. El ruido del ferrocarril se ensordeció por las balas rebotando sobre el concreto, y las largas caminatas por el centro histórico se sustituyeron por una especie de toque de queda no oficial, donde los ministros eran el horror, el miedo y la incertidumbre. “Los zetas se han adueñado de la plaza”, decía mi hermano mientras estábamos en el comedor. “No hables de eso”, replicaba mi mamá, como queriendo acallar lo evidente: la guerra estaba aquí.

Los estragos comenzaban a vivirse. Decenas de negocios locales fueron cerrando sus puertas debido a la extorsión de los grupos criminales en contra de las familias. Las casas abandonadas de mi barrio comenzaron a ser puntos de venta de droga. Bares, tugurios y prostíbulos comenzaron a instalarse en la zona y decenas de camionetas blindadas rondaban por las calles.

En mi escuela, varios compañeros comenzaron a faltar sin explicación alguna “¿Supiste del Miyagi?”. “No, ¿qué con él?”. “Se lo cargaron ayer en la 21”. “¿Neta?”. “Sí. Pues andaba de halcón”. “Chale”. El diálogo cotidiano pasó de las nimiedades a un recuento no oficial de víctimas y reclutados. Quien no estaba con el narco estaba anexado, y quienes no entrábamos en esa cifra buscábamos otros escapes a una realidad que nos iba carcomiendo de a poco.

Poco sabía de Graciela en esos tiempos. En realidad, poco sabía de cualquier cosa. Mi vida se resumía a preparar mi examen de ingreso a la universidad y andar con cuidado de esa simbiosis entre policías, militares y narcos. Fue hasta abril del 2010 cuando trágicamente el nombre de Graciela volvió a aparecer en mi vida.

Eran las tres de la tarde de algún día de Semana Santa. El cielo estaba despejado, azul. Ruidos de voces se escuchaban en la calle, y el olor a comida recién hecha salía de las casas. Salí a la tienda a comprar tortillas, todo parecía normal. Al regresar, di vuelta en la esquina, abrí el portón del edificio en donde vivía y subí las escaleras. No sé si fue antes o después de cerrar la puerta, cuando el ruido de llantas derrapando sobre el pavimento me devolvió a mis cinco sentidos. Gritos de mujeres comenzaron a escucharse, cuando de pronto una ráfaga de disparos acalló las voces. No recuerdo en qué momento me escondí bajo la mesa y vi a mi madre tirada en el piso, observándome en silencio me dijo con una voz queda “no te levantes”. Sólo escuchaba los llantos en la calle.

Se escucharon los automóviles de nuevo, alejándose rápidamente, cuando un grito desgarrador se alzó sobre los sollozos. Se trataba de Gustavo, uno de los hijos de Graciela, quien furioso arrancó su camioneta y se esfumó entre las calles. Nunca lo volví a ver.

Después de un par de horas vi sirenas de patrullas reflejadas en la cortina. Algunos salimos a mirar qué había pasado, los policías estatales no decían nada. De pronto llegó el Ejército y ordenó que todos regresáramos a nuestras casas. Así lo hicimos. Y ahí permanecimos hasta el día siguiente.

La prensa calló, pero al cabo de un par de días el barrio tenía la versión oficial de los hechos, reconstruida por los testimonios de los vecinos:

Tres convoyes armados bloquearon la calle de Lisboa y Portugal sobre la avenida Luxemburgo en la colonia de Jardines de Oriente. De las camionetas blindadas descendieron grupos de tres personas con cuernos de chivo, dos se concentraron en las esquinas, apuntando hacia las casas, el otro avanzó hacia la casa de Graciela. Al llegar al portón negro rompieron la chapa para ingresar al domicilio. Iban buscando a Gustavo, quien presuntamente les debía dinero a los Zetas. No lo encontraron, y en revancha tomaron por la fuerza a Graciela y Viridiana. Las subieron a una de las camionetas. Cuando desde el segundo piso de la casa, Abraham, quien estaba esperando a su esposa y su hija para comer junto a su madre, abrió fuego en contra del grupo armado. Estos respondieron los disparos rafagueando la fachada de la casa mientras las camionetas arrancaron rápidamente para incorporarse a la carretera 57. Abraham llamó a Gustavo, quien llegó en menos de un minuto. Al llegar, Abraham se había ido de ahí, y Gustavo soltó un grito para después subir a su camioneta y marcharse.

Esa fue la última vez que supe de Graciela y su familia. Durante un par de semanas camionetas de la policía estatal se postraron sobre su domicilio, y a todas horas había rondines en la colonia. Meses después la investigación se cerró. Nadie hablaba de lo acontecido, el silencio comenzó a ser ley entre quienes vivíamos ahí y todo retornaba a una cotidianidad asfixiante provocada por la resignación, la impotencia y el miedo. “Si hablas, te van a venir a buscar.” “No, aquí no tocamos esos temas.” “¡Shhh! ¡Cállate, pendejo!”.

El silencio se impuso, y Graciela se esfumó en el olvido.

Después de diez años aparentemente todo volvió a la normalidad. La única diferencia es que mis viejos amigos ahora están desaparecidos o en la cárcel. Otros más murieron por sobredosis o baleados en una esquina. El fútbol en la calle se sustituyó por patear un balón dentro de una cochera. Las tablas de skate se abandonaron por camionetas pick-up. El ska y el reggae mutaron a narcocorridos. Y algunos, como yo, simplemente nos fuimos.

Hace un par de meses, cuando fui a visitar a mi mamá, pasé de nuevo frente a la casa de Graciela. Vi que nuevas personas habían llegado a vivir ahí. El portón negro ahora es café y la pintura de la fachada ahora es blanca. Sin embargo, en el muro izquierdo, tres impactos de bala siguen ahí, ahora recubiertos con cal. Y la guerra nunca se ha ido.

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona