Presa Milpillas: un río de resistencia

19 octubre, 2025

La Presa Milpillas en Zacatecas evidencia la imposición de un megaproyecto inviable que beneficiaría a grandes corporativos mientras desplaza la crisis hídrica hacia comunidades campesinas. Documentos oficiales revelan inconsistencias técnicas graves y contradicen el discurso gubernamental sobre el destino del agua. Siete años de resistencia ejidal han logrado frenar la obra mediante una lucha que defiende el derecho a la vida sobre los intereses económicos

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro

SAN LUIS POTOSÍ. – La Presa Milpillas, un megaproyecto hídrico promovido por tres administraciones estatales consecutivas, se ha convertido en el epicentro de una batalla que trasciende la disputa por el agua. Expertos y comunidades locales denuncian que lo que el gobierno presenta como la solución definitiva a la crisis hídrica es en realidad un proyecto técnicamente inviable, ambientalmente devastador y económicamente opaco, diseñado para beneficiar principalmente a grandes corporativos.

Detrás del discurso oficial de «agua para el pueblo» se esconde una realidad documentada: mientras Zacatecas enfrenta un déficit hídrico de 382.9 millones de metros cúbicos anuales, la presa apenas aportaría 41 millones. Se requerirían siete presas similares solo para compensar el desequilibrio actual. Los estudios oficiales muestran graves inconsistencias y la Manifestación de Impacto Ambiental revela que el proyecto desviaría el 92% del Río Atenco, trasladando la crisis a uno de los municipios más pobres del estado.

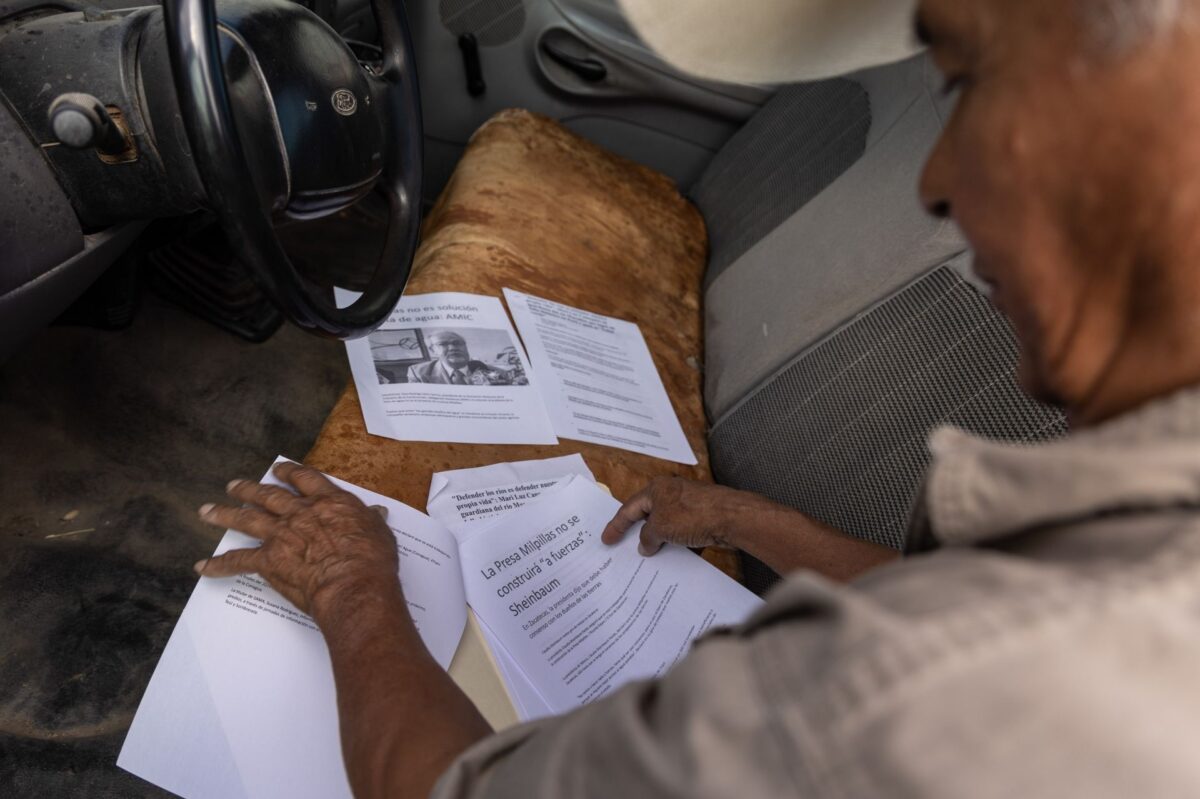

La resistencia, encabezada por el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, ha logrado frenar durante siete años una obra cuyo costo se ha disparado de 3 mil 500 a 9 mil 700 millones de pesos, entre denuncias de corrupción, contrataciones irregulares y el abandono de materiales. Mientras tanto, documentos oficiales contradicen el discurso público al señalar que el agua se destinaría a «actividades industriales y productivas».

La mentira que llegó con promesas

«Simplemente se está peleando por el derecho a la vida, por el derecho a vivir donde siempre hemos estado, por el derecho a que un río corra libremente», dice una mujer campesina del Río Atenco que por seguridad pidió el anonimato. Su voz es el eco de una lucha colectiva que ha logrado frenar el megaproyecto.

Todo comenzó con rumores en 2014. «Personal del gobierno de Zacatecas, junto con la administración municipal, visitaba a los ejidatarios, muchos de ellos personas de la tercera edad», cuenta la mujer. Les pedían permiso para ingresar al río y realizar «unas pruebas nada más». Los ejidatarios, confiados, concedieron. Pronto llegaron las ofertas de pequeños pagos por firmas. «Existía un profundo temor, pues la gente sabe que el gobierno utiliza cualquier artimaña para quitarte del medio».

La promesa de empleos motivó inicialmente a muchos campesinos. Pero la realidad cayó de golpe en 2017 cuando las máquinas de la empresa Camino Real trabajaban ilegalmente en el río. «Todos estábamos como ignorando todo lo que estaba pasando», confiesa la campesina.

«Ya para 2018 llegaban los ejidatarios de las asambleas diciendo que iban a hacer una presa. Algunos ya habían firmado, sin conocer las implicaciones. Firmaron porque les dijeron que a cada campesino le iban a tocar 5 mil pesos por sus terrenos».

En aquel entonces, el comisariado ejidal y la alcaldesa actuaban en complicidad con el gobierno estatal. Fue cuando los campesinos discernieron la verdadera dimensión del despojo: la presa secaría su río y desplazaría a la gente para favorecer a empresas extractivistas.

«Empezamos a ver que había muchas mentiras que venían y nos decían que El Potrero ya había vendido, que los demás ejidos también. Entonces nos empezamos a identificar los que estábamos en contra». Así nació la resistencia que hoy perdura, una lucha que como ella misma define, no es por beneficios económicos sino por el derecho a la vida.

Del engaño a la evidencia: Milpillas, un proyecto fallido desde su origen

La justificación oficial se desmorona bajo el escrutinio técnico, revelando un megaproyecto concebido no para resolver la crisis hídrica, sino como un «curita a una herida grave» que beneficia intereses privados.

La inviabilidad principal radica en la desproporción entre la crisis y la capacidad de la presa. Los cinco acuíferos centrales de Zacatecas enfrentan un déficit total entre 261.3 y 262.5 millones de metros cúbicos anuales (Mm³/año).

Este desequilibrio significa que la extracción anual supera significativamente la recarga natural. Las concesiones de agua subterránea en estos acuíferos suman aproximadamente 553.6 a 553.7 Mm³/año, mientras que la recarga es de solo 292.4 Mm³/año.

La sobreexplotación provoca el abatimiento de los niveles freáticos, obligando a perforar nuevos pozos. De no corregirse, puede conducir a hundimientos y contaminación de aguas freáticas, representando un riesgo para la salud pública.

Frente a esta demanda crítica, la Presa Milpillas apenas aumentaría la oferta en 41 Mm³/año. El investigador Darcy Tetreault ha expuesto que, incluso usando este volumen para mitigar la sobreexplotación, los acuíferos seguirían agotándose a una tasa de 220.3 Mm³/año, equivalente a más de cinco veces el aporte de la presa.

«Harían falta siete presas como Milpillas solo para compensar ese déficit, sin contar con la creciente demanda ni el cambio climático», afirma Tetreault.

La investigadora Ivonne Muñoz Morelos recalca que «aumentar la oferta de agua a través de más infraestructura hidráulica no solo no resuelve la crisis hídrica, sino que trasladaría el problema a Jiménez del Teul».

Pese a estos argumentos, los gobiernos federal y estatal insisten en el megaproyecto. Los estudios oficiales presentan «afirmaciones falsas, omisiones y contradicciones».

Estas inconsistencias alcanzan elementos básicos: mientras el proyecto contempla una capacidad de 69.88 Mm³ y una cortina de 88.85 m, la superficie del embalse varía drásticamente en los documentos oficiales.

«Para que te des una idea: en una parte del estudio de factibilidad dicen que el embalse va a cubrir más de 577 hectáreas, pero en otra parte ponen que serán 260. Y luego el resolutivo habla de 284 hectáreas», ilustra Tetreault.

A nivel operativo, la Manifestación de Impacto Ambiental presenta omisiones críticas. No proporciona cálculos sobre la energía requerida para bombear el agua a casi medio kilómetro de altura, a un caudal de mil 300 litros por segundo. Tampoco incluye el cálculo del caudal del río en diferentes temporadas.

«¿Qué confiabilidad puede tener la construcción de la cortina?», cuestiona Tetreault.

El proyecto busca desviar aproximadamente el 92% del Río Atenco, comprometiendo el caudal ecológico. La propia Semarnat le asigna un «objetivo ambiental tipo D», inferior al estado de conservación deficiente.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua advirtió que el caudal mínimo del 10% propuesto no estaba justificado. Incluso el estudio de factibilidad reconoce que el trasvase podría «comprometer el volumen disponible para el consumo humano… produciendo molestias e inconformidades sociales».

«Sí, aumentar la oferta de agua no solo no resuelve la crisis, sino que trasladaría el problema a Jiménez del Teul, sobre todo para las comunidades aguas abajo», resume Muñoz Morelos.

Este traslado de la crisis hacia las comunidades más vulnerables revela la verdadera lógica del proyecto: sacrificar a los pobladores de Jiménez del Teul mientras se beneficia a grandes industrias.

Una presa para las industrias

La relación con Grupo Modelo se remonta a 2015, cuando se anunció como una alianza público-privada. Se reportó que la cervecera estaba dispuesta a «poner dinero para financiar el acueducto».

Esta disponibilidad no era gratuita: la empresa ganadora podría obtener la concesión del agua por 20 a 25 años. Ante las críticas y la resistencia, la empresa se retiró de la promoción directa para «cuidar su imagen».

A pesar de ello, la cervecera y el sector minero son señalados como los principales acaparadores del agua subterránea y beneficiarios indirectos.

De acuerdo con la tesis doctoral de Grecia Rodríguez, el sector minero ejerce una presión extractivista que ha generado graves conflictos socioambientales, como las denuncias en Mazapil contra la minera Peñasquito por dejar sin agua a las comunidades.

Esta industria es responsable de que Zacatecas sea uno de los tres estados que más agua extrae para minería en México, con 55.8 millones de metros cúbicos anuales, contribuyendo al déficit global de 382.9 Mm³/año que padece la entidad.

De los 34 acuíferos estatales, 20 están sobreexplotados y 14 carecen de disponibilidad, crisis que se correlaciona con las zonas de actividad minera. En Jiménez del Teul se han otorgado 28 concesiones mineras que abarcan el 6.91% del territorio, para extraer oro, plata, litio y otros minerales.

Así, mientras la presa se promociona como solución al abasto público, consolida un modelo donde el agua se reserva para consorcios cerveceros y mineros, profundizando la injusticia hídrica.

Muñoz Morelos explica que Grupo Modelo seguiría siendo el principal usuario del acuífero Calera, que posee el «agua de mejor calidad y más accesible». Al transferir la demanda urbana al agua superficial, se liberaría presión sobre este acuífero, garantizando a la cervecera acceso exclusivo para «la acumulación de ganancias privadas».

El discurso oficial de que el agua es «exclusivamente para consumo humano» se desmorona al revisar los documentos técnicos. La MIA contradice esta narrativa al afirmar que el proyecto pretende «ofrecer tandeos importantes a las actividades industriales y productivas».

Además, la MIA sostiene que la obra puede detonar «actividades agrícolas, habitacionales, comerciales e industriales» y busca favorecer «la actividad productiva de los sectores industriales, comerciales y de servicios».

Esta discrepancia evidencia que el proyecto fue concebido para beneficiar intereses capitalistas, subordinando el derecho humano al agua.

Corrupción institucional y el negocio del agua

La opacidad en los intereses que impulsan la presa se manifiesta en la escalada de costos, de 3 mil 500 a 9 mil 700 millones de pesos. Esta gestión deficiente se alinea con un sistema que «prioriza la actividad económica con fines de lucro privado por encima de la protección ambiental y del bien común», señala Muñoz.

El proyecto ha sido emblemático de irregularidades que trascienden lo administrativo. En 2018, la Cámara de Diputados asignó 169.7 millones de pesos, pero la Auditoría Superior de la Federación reportó un avance de solo 0.12%. A pesar de esto, la empresa Materiales y Construcciones Camino Real -que estaba inhabilitada- recibió un anticipo de 49 millones.

La Secretaría de la Función Pública corroboró que la contratación se realizó sin la documentación que acreditara la liberación de los predios ejidales. Este desastre administrativo llevó a la terminación anticipada del contrato y a la devolución de 130 millones.

La opacidad se profundiza al conocer que la empresa es administrada por Héctor González Orozco, familiar del diputado del Verde Ecologista José Luis González Orozco, cercano al gobernador David Monreal, lo que sugiere raíces en alianzas políticas locales.

Esta red de intereses se ha reactivado bajo la actual administración. La campesina recuerda que Monreal Ávila se había «comprometido a no molestarnos con el proyecto», incluso firmando un escrito con el Movimiento. No obstante, al asumir el cargo, revivió el proyecto, atribuyendo la oposición a «cuestiones y tintes políticos».

El Movimiento sostiene que esta insistencia obedece a una «cuota política» de los Monreal con la presidenta Claudia Sheinbaum, análisis que se refuerza con su presencia pública junto a la mandataria, quien en septiembre de 2025 reafirmó su compromiso de llevar a cabo la presa.

La urgencia también responde a presión presupuestaria. El gobierno estatal debe ejecutar los recursos federales asignados o devolverlos. Esta necesidad de «poner aunque sea una piedra» es identificada como el motor detrás del hostigamiento actual.

Bajo el gobierno de Monreal se han replicado estrategias de coacción: condicionar apoyos sociales, difamar líderes y negar empleo a simpatizantes, llegando a la amenaza de que «la presidenta va a expropiar si los ejidatarios se niegan».

El rastro del gasto se complica con 12 millones de pesos no comprobados y el pago duplicado de la MIA: una vez a la Universidad Autónoma de Zacatecas y otra a Edificaciones Celta por el mismo trabajo. Como testimonio del despilfarro, tras la cancelación quedaron abandonadas 43 toneladas de cemento y varilla sin cuantificar.

Violencia institucional y criminalización de la resistencia

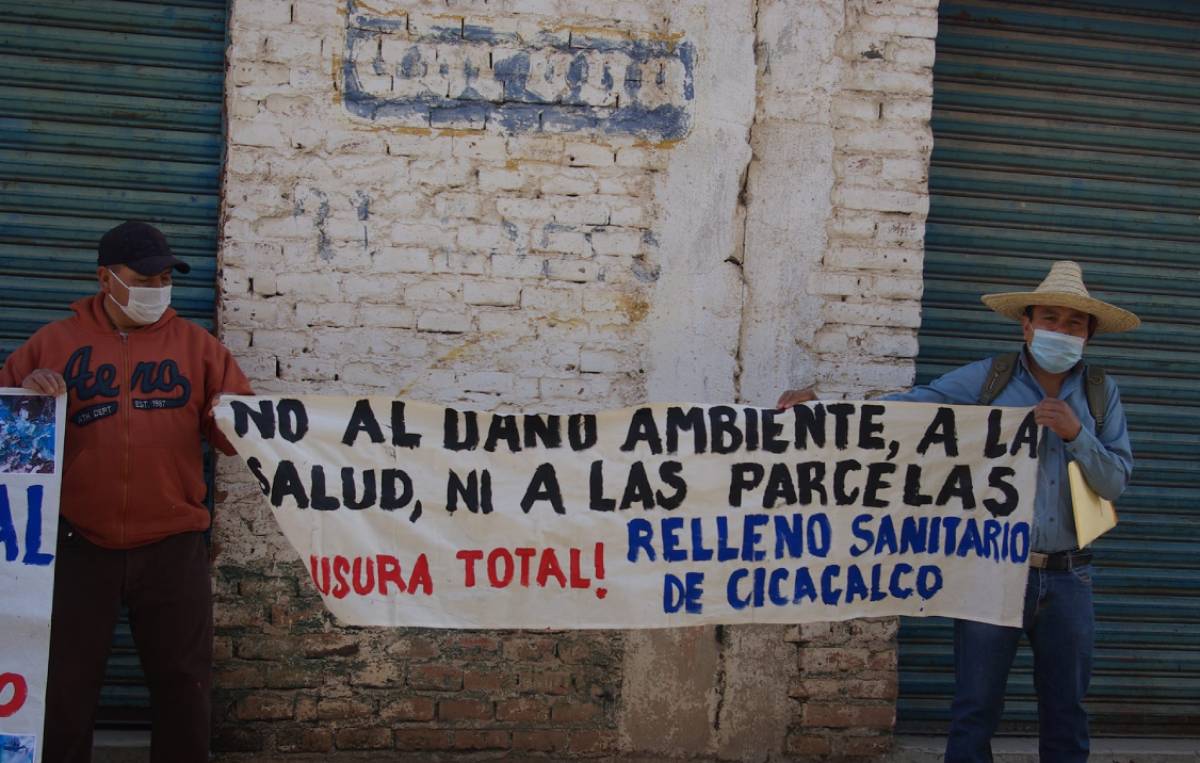

La respuesta del gobierno de Zacatecas ante la oposición al proyecto se caracterizó por un escalamiento progresivo de la violencia institucional. Según documentan los integrantes del movimiento, las agresiones incluyeron desde amenazas directas contra mujeres defensoras hasta vigilancia constante por parte de la Policía Estatal, generando un ambiente de intimidación que buscaba quebrar la resistencia.

Durante las asambleas ejidales de 2018, la represión alcanzó niveles particularmente graves. Testimonios detallan cómo el gobierno estatal instaló cercas metálicas alrededor del Salón Ejidal, custodiadas por policías que impedían el acceso a ejidatarios y ciudadanos. En varios incidentes, miembros de la resistencia fueron agredidos físicamente, mujeres fueron sacadas a empujones de las asambleas y al menos cinco ejidatarios vieron negado su derecho a participar y votar, en clara violación de sus derechos agrarios.

La criminalización se complementó con una estrategia mediática de desprestigio. Varios defensores fueron acusados falsamente en medios locales de delitos como robo e incluso secuestro. El entonces gobernador Alejandro Tello contribuyó a esta campaña al señalar públicamente a organizaciones de la sociedad civil y académicos de representar «intereses ocultos», poniendo en riesgo la seguridad de los integrantes del movimiento.

Las represalias se extendieron al ámbito de los servicios básicos. Comunidades enteras fueron castigadas con la suspensión de programas sociales y ayuda gubernamental. En un caso particularmente grave, se negó el servicio de ambulancia a una ejidataria gravemente enferma como retaliación por su oposición al proyecto.

El hostigamiento también afectó el ámbito laboral de los simpatizantes del movimiento, quienes hasta la fecha enfrentan despidos inmediatos por haber participado en actividades de protesta.

Paralelamente, el gobierno implementó estrategias de división comunitaria, incluyendo la creación de asociaciones civiles como COMAL en 2019, integrada por excomisariados ejidales, que buscaba simular consenso social y generar confrontación interna en los ejidos.

Esta sistemática campaña de acoso formaba parte de una estrategia más amplia donde, según denuncian los afectados, el gobierno utilizó tanto medios legales como ilegales -incluyendo intimidación, intentos de detención arbitraria y criminalización- para imponer el proyecto, replicando patrones documentados en otros conflictos por territorios en América Latina.

El río de la dignidad

Frente a esta sistemática imposición, la lucha se ha convertido en un proceso tan desgastante como pedagógico. Los defensores describen cómo la urgencia por responder a las amenazas inminentes de despojo obliga a dejar de lado otras problemáticas comunitarias, concentrando todos los esfuerzos en generar procesos jurídicos que puedan frenar el proyecto, lo que genera un desgaste físico, económico y emocional colectivo.

Aún en estas condiciones, el Movimiento no se limita a oponerse, sino que construye alternativas. Han desarrollado colectivamente el «Camino Suave del Agua», una propuesta que prioriza la reducción de demanda y el aumento de la eficiencia sobre la lógica extractivista.

Este plan integral incluye el monitoreo riguroso de usuarios de agua subterránea, la aplicación de tarifas escalonadas, la reconversión hacia cultivos sostenibles y la reparación de fugas en la red municipal -que pierde al menos 40% del agua-. La propuesta, técnicamente sólida y económicamente viable, encarna la «nueva cultura del agua» que subordina el capital al bien común.

Durante siete años de resistencia, esta lucha se ha sostenido en la dignidad de quienes se niegan a ser el «grupo social sacrificado». Como sintetiza una defensora, su lucha trasciende lo económico: no buscan compensaciones por la concesión de la presa, sino que defienden el derecho a la vida, a permanecer en su territorio y a que el río siga fluyendo libremente para beneficio de los ecosistemas y las comunidades.

Esta convicción inquebrantable ha demostrado que la autodeterminación ejidal puede enfrentarse a los 9 mil 700 millones de pesos proyectados y a toda la maquinaria estatal al servicio de intereses privados.

El hecho de que la Presa Milpillas siga sin construirse no responde a falta de recursos o voluntad política, sino a la existencia de un río de dignidad que hasta ahora ha resultado indetenible. Como resume una defensora, la continuidad de esta lucha se debe en gran medida al valor de las mujeres que han enfrentado la represión. Su resistencia, no negociable y fundamentada en la defensa de la vida, confirma que cuando la organización comunitaria se arraiga en el territorio, puede desafiar exitosamente al poder del Estado y del capital.

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona