Toda escritura es escritura de la imaginación. Pero en el plano de las definiciones -siempre oscilantes- el vínculo con lo real es la línea que divide ficción/no ficción, y es allí donde aparece una de las primeras disputas: ¿Quién tiene derecho a imaginar? ¿Quién puede producir presente? “La ficción ha reclamado egoísta y tramposamente a la imaginación solo para sí”, dice la escritora Cristina Rivera Garza

Texto: Cristina Rivera Garza / Revista Anfibia

Hallazgo y enigma

Al final se trata de escribir libros o de fabricar artefactos a través de los cuales, más que contar una historia, podamos compartir una experiencia: invocar, conmover, alertar, participar, ofrendar acompañar, abrazar a otros. Estos son los verbos clave. ¿Notan que no he mencionado la palabra belleza o el concepto de calidad? El poeta norteamericano Charles Berstein alguna vez argumentó que los libros se dividían entre aquellos capaces de producir un efecto de identificación, que él resumía con la palabra eureka, y aquellos otros que producían un efecto de extrañeza, que él designaba con un verbo que en español podría ser extrañizar. Los primeros nos confirman nuestras intuiciones, haciéndonos creer que alguien allá afuera ha pronunciado las palabras que bullen dentro de nosotros mismos. Después de todo, la interjección eureka nos ayuda a “expresar satisfacción o júbilo al descubrir algo que se busca con empeño”. ¡Por fin lo encontré! Los segundos nos recuerdan que existen, allá afuera o dentro de nosotros, abismos insondables o realidades incognoscibles, trances que tal vez ni siquiera imaginamos, y que por lo tanto generan una sensación de extrañeza. ¡Nunca había pensado algo así! ¿Pero podrían invitar los libros a ambas experiencias a la vez? ¿Podrían, por ejemplo, exponer la extrañeza, volviéndola visible, y por eso revelarnos una verdad ya intuida, muchas veces avizorada a lo lejos, que hemos buscado con empeño, incluso con testarudez, sin lograr dar con ella del todo? El mundo es un hallazgo y un enigma a la vez.

La vida onírica de las lectoras

El escritor francés Antoine Volodine, a quien tampoco le han preocupado mucho las nociones de belleza o calidad, decía que un libro triunfaba cuando se inmiscuía en la vida onírica de sus lectores. Así, el éxito o la efectividad del texto no se medía según el número de ventas o por los cambios ya sea psicológicos o materiales que pudiera ocasionar en su audiencia, sino por algo más secreto y más incontrolable, algo tan subterráneo como impredecible: nuestros sueños. No es suficiente, aunque ya es mucho, con que el libro se desdoble y mute, convirtiéndose en una conversación, urgente a veces, tantas veces retrasada en otras, o que deambule en el posrecuerdo de aquellos que le dan albergue en su propia memoria. ¿Está diciendo Volodine, para traducirlo en términos freudianos, que el reto es saltarse al consciente y escribir directamente para el inconsciente, lo que requeriría, por cierto, escribir desde el inconsciente mismo? Digo esto y me pregunto ahora si Volodine no estaba hablando a su manera del trauma.

El gran pueblo de los muertos

Jean Genet argumentó alguna vez que el reto de la obra nunca ha sido otro más que llegar al lugar de nuestros muertos. El fin del arte, y aquí digamos de la escritura, no es alumbrar el pasado o predecir el futuro, ni mucho menos atisbar la posteridad, sino alcanzar el infinito pueblo de los muertos cuyos habitantes deambulan con suma paciencia en riberas claroscuras aguardando los signos “procedentes del aquí.” Cuenta Genet que en una de sus visitas al taller de Giacometti, el escultor le comentó de su deseo de modelar una estatua solo para tener el gusto o el privilegio de enterrarla. Puesto que a Giacometti no lo movía el deseo de que las estatuas fueran descubiertas, ni en ese momento ni después, cuando ni él ni su nombre permanecieran ya más sobre la tierra, sino dejarlas ahí para siempre, Genet formuló la siguiente e inquietante pregunta: ¿al enterrar la obra se la estaba, en realidad, ofreciendo a los muertos? Pero una cosa es una ofrenda y otra una ofrenda aceptada, es decir, descifrada. ¿se reconocerían en ella, en esa obra, los habitantes de ese gran pueblo de los muertos? El reconocimiento, para Genet, era un momento de restitución, vale decir, el momento en regresaba entera la soledad radical del proceso creativo en que la obra obedecía no a su continuidad (o su historicidad) sino a su discontinuidad (entendida por Genet como su infinitud).

El fin del arte, y aquí digamos de la escritura, no es alumbrar el pasado o predecir el futuro, ni mucho menos atisbar la posteridad, sino alcanzar el infinito pueblo de los muertos.

A veces temo que los muertos de Genet no son como los míos. Sin ser del todo un concepto abstracto, los de él son infinitos e innumerables. No son históricos en sentido estricto, porque hay que reconocer que, si son una eternidad, son una eternidad que pasa. Son difuntos, eso sí, y de su reconocimiento dependen tradiciones enteras de operaciones artísticas. En todo caso, en ellos estriba, en su poder de restitución, que la obra alcance sus límites más extremos, esos donde la comunicabilidad y lo utilitario, su valor de cambio, no pesen ya más; esos donde la materialidad en sí reine por fin, imperturbable. Mis muertos también deambulan con paciencia en la ribera del allá y tienen también, a través de su reconocimiento de los signos del aquí, una cierta capacidad de restitución. Pero ¿restitución de qué? Diría que no de la soledad, sino del momento colectivo en el que se genera una relación afectiva y material que va más allá de la relación de cambio e, incluso, más allá de lo que llamamos propiamente vida. ¿Cómo podemos estar seguros de que presenciamos, frente a una obra/escritura que no es otra cosa más que una ofrenda, su trayecto de ida (¿fuga?) hacia y de regreso del innumerable pueblo de los muertos?

Estas preguntas me atormentan de cuando en cuando.

¿Por qué escribimos? Antes de ponderar sobre los límites o la ausencia de límites que unen y diferencian a la ficción de la no ficción hay y habrá escritura. El por qué de esa escritura es y nunca dejará de ser una cuestión primigenia y primordial.

La realidadficción

Se ha insistido mucho en la frecuencia, por lo demás consabida o natural, con la que se mezclan los géneros de la ficción y la no ficción en cualquier práctica de escritura, pero se ha insistido menos, en cambio, en la imbricación entre la realidad y la ficción, o lo que Josefina Ludmer llamaba la realidadficción, así con una sola palabra, como parte constituyente y constitutiva de nuestra experiencia como habitantes del siglo XX y, luego entonces, como parte constituyente y constitutiva de las mezclas de géneros literarios. Karl Ove Knausgard, el autor noruego, explicaba hace no mucho que, en un mundo donde todo se ha vuelto ficción -o realidadficción, digamos- no tenía más caso ponerse a escribir ficción, puesto que ésta había perdido ya todo poder o capacidad de influencia sobre el mundo, y por eso publicó esos seis tomos de Mi lucha, la obra en la que registró con gran minuciosidad y apego fehaciente a la verdad momentos fundamentales de su vida. Es interesante notar, sin embargo, que acaba de salir Estrella de la mañana, su novela de ficción. Annie Ernaux, en su conmovedor y fiero discurso al recibir el premio Nobel hace un año, declaró que escribía para vengar a los suyos, y que escribir en ese lenguaje aparentemente plano, definitivamente poco literario, era su manera de acercarse “a los hechos mismos… encontrando las palabras que contenían tanto la realidad como la sensación de la realidad”. Aunque definida por otros como una escritora del yo, o una escritora de memoirs o autobiografías levemente ficcionalizadas, a la Ernaux que yo leo le interesa menos contar su vida o liberarse de sus secretos y más “descifrar una situación vivida, un evento, una relación romántica, y así revelar algo que solo la escritura puede producir y tal vez transmitir a la conciencia y memoria de otros”.

A esas escrituras que, como las mencionadas antes, viven en esa zona de colindancia entre géneros, abrevando de lo que ofrece la ficción -los personajes, la trama, la atmósfera, el tono- sin desechar el apego a los hechos reales, es decir, hechos documentados; Josefina Ludmer las llamó literaturas post-autónomas. Son escrituras que, partiendo de la realidadficción que nos constituye, se inscriben de manera ambivalente tanto dentro como fuera de lo literario. Menos preocupadas por asentir a las “leyes internas del campo” o a interrelacionarse con otras esferas, como lo económico y lo político, por ejemplo, como si se trataran de unidades discretas, son escrituras a las que poco les ha importado adquirir el epíteto de literarias y de las que no se puede decir con precisión si son ficción o recuento de los hechos. La función de esas escrituras era, y es, en cambio, producir presente. En muchos sentidos, estas literaturas pos-autónomas comparten el espíritu irreverente y combativo de los relatos que eligen quedarse con el problema, como lo enuncia la pensadora Donna Haraway.

¿Pero qué es “producir presente”? La frase es poderosa y enigmática; tal vez enigmática por poderosa. Los libros, cuando cumplen su trayecto, construyen una comunidad a su alrededor. En sueños, como lo argumenta Volodine; con los muertos, como dice Genet; a través de la identificación y el extrañamiento, como dice Bernstein. Escribir no es soledad.

La verdad y la materialidad

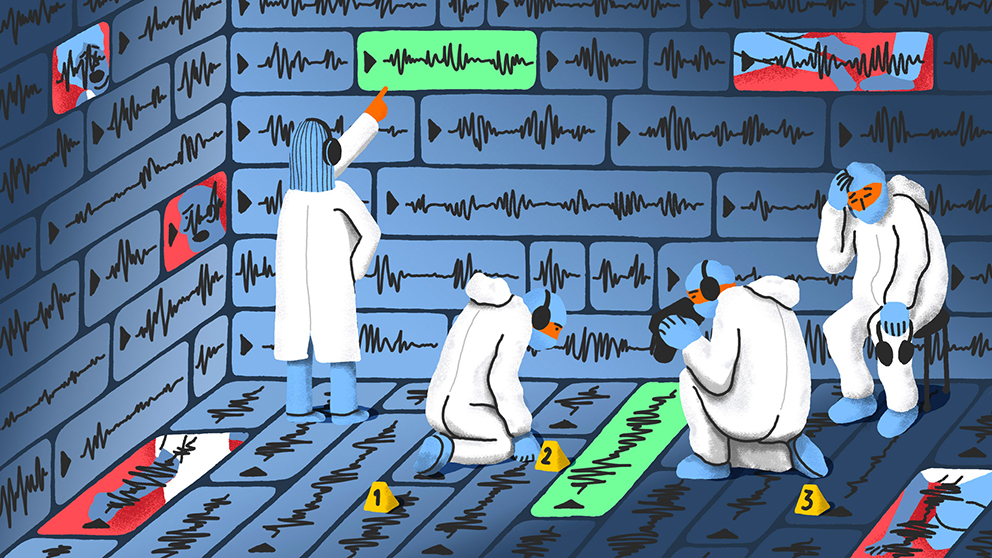

Escribí sobre lo que he llamado “los noriginales” no hace mucho, una pequeña diatriba contra el uso acrítico y a veces tramposo del papel de los originales en la literatura testimonial, en particular, y la no ficción más en general. Aducía ahí que cualquiera que haya trabajado con “originales” sabe que, más que buscarlos, hay que producirlos. Utilizaba este verbo con todo cuidado. Lo decía menos en el sentido de fabricarlos, como se fabrica una mentira, por ejemplo, y más en el sentido de que su existencia involucra un trabajo profundo y ético, incesante y colaborativo, con el lenguaje, tanto oral como escrito, mientras ese mismo lenguaje pasa por, y se transforma con, distintos tipos de mediaciones: de la voz a la página, dejando su marca en el oído y la memoria, la grabadora, la pluma y el papel, la pantalla, por mencionar solo algunos. Esta noción de trabajo no privilegia aquí la labor del detective solitario que busca, contra toda probabilidad de éxito, al informante intacto, sino el que involucra a todos los participantes en la situación compartida del diálogo y la reescritura. Por consideraciones como estas es que a estos originales que conservan la “cálida voz humana” y el “vívido reflejo del pasado” (estas palabras son de Svetlana Aleksiévich) yo prefiero llamarlos no originales, porque no hay nada de prístino o intocado en ellos, mejor aún: noriginales, es decir, documentos más que testimonios—en su acepción más convencional—para dar fe del proceso de trabajo colaborativo que les da forma. Ese trabajo, Tamara Kamenszain tiene razón, solo puede hacerse desde el presente y es precisamente a ese presente al que convoca y confirma.

Las literaturas pos-autónomas comparten el espíritu irreverente y combativo de los relatos que eligen quedarse con el problema, como lo enuncia la pensadora Donna Haraway.

El trabajo con los noriginales, que es un trabajo directo con y desde la materialidad, complica y enriquece nociones básicas de verdad. En su acepción más convencional, la verdad es una adecuación (entre una preposición y el estado de las cosas que expresa) y una conformidad (entre lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente). Dejando de lado el peso aleccionador de vocablos como adecuación y conformidad, las escrituras de la realidadficción tendrían que argumentar por fuerza que lo experimentado, pensado o sentido rara vez no pasa por la ficción. El psicoanalista Nestor Braunstein lo decía de manera más económica: si es memoria, es ficción. De hecho, luego de décadas de discursos construccionistas que se abrieron paso hasta asentarse en la cultura popular, la construcción social de los hechos -que alguna vez contribuyó a desmantelar nociones autoritarias de verdad-, ha proliferado hasta dar lugar a los llamados hechos alternativos tan utilizados por aquellos en el poder, independientemente de su disposición ideológica. Si la verdad se ha vuelto tenue o, como decía Knausgard, si todo se ha vuelto ficción, las escrituras de la realidadficción (que no se adecuan, que no se conforman) no pueden estar del lado de la verdad, pero sí del de la materialidad. Y es esa materialidad, materializada, válgame la redundancia, en los noriginales, lo que le otorga un estatuto único y políticamente relevante a las escrituras post-autónomas de noficción. Su valor no está en la novedad del cruce de géneros, que nos viene de tiempo y no hemos descubierto ayer, sino directamente de su roce con la materialidad, entendida ésta como un trabajo colaborativo de afecto y sentido en comunidades específicas.

Unas cuantas palabras sobre la imaginación

En ese artículo sobre los noriginales también discurría sobre la imaginación. No es posible saltarse este tema cuando hablamos de la realidadficción. Después de todo, la relación con lo real es la delgada línea que divide, al menos en el terreno de las definiciones, a la ficción de la no ficción. Y sobre esa línea oscilante y mercurial pende, también de manera precaria, la imaginación, que la ficción ha reclamado egoísta y tramposamente solo para sí.

En la serie de ensayos sobre raza y escritura que la poeta norteamericana Claudia Rankine congregó en The Racial Imaginary argumenta que “nuestra imaginación es una criatura tan limitada como nosotros mismos. La imaginación no es un reino especial y sin filtros que trasciende las toscas realidades de nuestras vidas y mentes”. De hecho, pensar que “la imaginación no es parte de ´mí´, que no es creada por la misma red y matriz de historia y cultura que me hizo a ´mí´” equivale a decir que la imaginación es ahistórica e inmaterial, una utopía postpolítica donde no cabe la refriega de los cuerpos en toda su compleja materialidad. La imaginación, quiero argumentar, no es un atributo de la ficción sino el rasgo intrínseco a toda práctica de escritura, es más: a toda práctica de lectura. Ni los relatos nemónicos ni los documentos escritos saltan por sí solos de su soporte material, ingresando, incólumes, en el sistema de percepción humano, donde serían consumidos. Muy por el contrario, la imaginación juega un papel fundamental tanto en el contexto en el que ese contacto (escritura: lectura) se produce como en la memoria colectiva y personal que su presencia activa. En ese sentido toda escritura es escritura de la imaginación. Se trata, por supuesto, de una imaginación acuerpada que nace, se complica o desfallece gracias a, o en contra de, los mismos vectores de poder que estructuran nuestras vidas. Cada vez tiene menos sentido hablar de una separación estricta entre ficción y no ficción, y mucho más reflexionar sobre los modos en que las escritoras nos posicionamos frente a los noriginales con los que ineluctablemente trabajamos.

Si es memoria, es ficción.

Responder

Se dice con mucha facilidad y todo el tiempo: la escritura no promulga, lanza preguntas. La escritura no es programática, no alecciona, no te dice qué hacer. La escritura, en pocas palabras, no tiene respuestas. Se entiende que, en sus momentos más felices, esto es un gesto de humildad destinado a enfatizar el talante crítico, de búsqueda perpetua, del trabajo creativo. En los momentos menos felices, estas declaraciones aseguran una visión autonomista del campo literario. La literatura, dirían, se las ve con lo bello, lo sublime, en todo caso, con la calidad, pero no con respuestas empíricas o programáticas relacionadas al mundo. Pues bien, permítaseme una diatriba contra la irresponsabilidad, que bien podría traducirse como la indolencia, del autor. Cada escena de ficción, cada mundo coherente que no verdadero, cada personaje verosímil que no de a de veras, puede ser una pregunta, pero es también, de entrada, ineluctablemente, una respuesta. Puede ser una respuesta tentativa, producto de esa “imaginación” que, encarnada, responde y se las ve con las mismas fuerzas que me configuran por dentro y por fuera. Y esa respuesta puede, sin duda, transformarse con el tiempo e interrogarse a sí misma, pero para hacerlo a cabalidad, con entera capacidad crítica, tiene que admitir, primeramente, su estatuto de respuesta. Tiene que tomarse en serio. Ahora bien, se nos dice con mucha frecuencia, y con buenas intenciones, que no nos tomemos en serio, como si tomarse en serio solo consistiera en ufanarnos de nosotros mismos, vanagloriándonos de cuestiones vanas, fanfarroeando egoístamente. Pero eso es solo una acepción de la seriedad. Una de las traducciones al inglés de tomarse las cosas en serio es to take them to heart, traer o poner las cosas en el corazón, es decir, hacerlas parte del cuerpo. Un sinónimo de to take to heart es to pay attention. Poner atención. ¿Y qué otra cosa es la escritura, de ficción o de no ficción, o de ambas, sino un acto de atención desmesurada, extrema, generosa? A veces no está del todo mal recordar que las cosas son serias, que allá afuera en la realidadficción y aquí dentro en las escrituras de la realidadficción, o viceversa, las cosas son a veces tan serias que pueden volverse de vida o muerte. A veces es mejor admitir que estamos en medio de todo ello, ofreciendo, con humildad y con trabajo de por medio, una respuesta. Estar en medio de todo ello encarando a la indolencia es escribir en modo colindante, en modo realidadficción, en modo de producir presente.

En este ensayo Rivera Garza resume algunas de las tensiones que surgieron a lo largo de las seis conferencias que dictó en el Laboratorio de No Ficción Creativa llevado adelante por Revista Anfibia, el Doctorado de Escritura en Español de la Universidad de Houston y la Maestría en Periodismo Narrativo de Unsam entre septiembre de 2022 y mayo de 2023. El texto formará parte de un libro que será publicado en 2024 por Penguin Random House. Puedes consultar la publicación original en este link.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona