María Corina Machado, la pacifista que pide intervención militar

12 octubre, 2025

María Corina Machado, la líder opositora venezolana, icono de la resistencia anti-chavista y figura profundamente polarizadora, ganó el Premio Nobel de la Paz 2025 en medio de una escalada de la injerencia militar norteamericana en Venezuela. Su premiación reaviva los debates sobre su trayectoria, sus métodos y el papel de los reconocimientos internacionales en los conflictos políticos contemporáneos

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Redes sociales de María Corina

CIUDAD DE MÉXICO. – En uno de los episodios más polémicos de nuestra década, la líder de la derecha venezolana, María Corina Machado, recibió el premio Nobel de la Paz 2025.

El reconocimiento, más allá de celebrar sus aptitudes, es parte de una nueva pieza en la construcción de la narrativa desestabilizadora que se cierne sobre Venezuela y refleja las tensiones que definen a la nación caribeña: la pugna entre soberanía e intervención y la lucha entre resistencia y desestabilización. El galardón, lejos de ser un acto neutral, refleja la creciente politización de los reconocimientos internacionales.

El origen de la galardonada ya marcaba una dualidad ineludible en su trayectoria. Ingeniera industrial de profesión, Machado proviene de una de las familias más acaudaladas de Venezuela, representando a esa élite económica que el chavismo identificó como su antagonista de clase. Su entrada en la vida pública comenzó en 2002 con la asociación civil Súmate, una organización que el gobierno de Hugo Chávez acusó de recibir financiamiento extranjero para desestabilizar al país. Mientras que para las bases chavistas ella encarna la vuelta de «la oligarquía», para sus seguidores representa a una profesional capacitada comprometida con valores democráticos.

En este contexto de fractura interna, el premio también se lee bajo la óptica de la geopolítica global. Analistas han señalado que la concesión del Nobel a Machado representa un movimiento calculado en el tablero de la disputa entre Occidente y el eje Rusia-China. El respaldo a su candidatura provino principalmente de sectores conservadores europeos y estadounidenses, lo que refuerza la interpretación de que este es un gesto con profundas implicaciones políticas que trascienden el mérito individual.

No obstante, el Nobel se otorgó en medio de una serie de contradicciones difíciles de conciliar. Machado se convirtió en una de las arquitectas intelectuales de la estrategia de presión internacional, abogando abiertamente por el endurecimiento de las sanciones económicas unilaterales contra su propio país, medidas que afectaron severamente la industria petrolera venezolana. Según evidencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, estas medidas coercitivas afectaron desproporcionadamente a los más vulnerables y agravaron significativamente la crisis humanitaria. En última instancia, la polémica alrededor de su nombre y el galardón obtenido revela que, en la era de la multipolaridad, el concepto de «paz» se ha convertido en terreno de disputa.

¿Representa, entonces, este premio la coronación de una trayectoria de resistencia democrática y valor civil, tal como sostienen sus partidarios, o un acto de hipocresía que premia el apoyo a medidas que exacerbaron el sufrimiento humanitario y profundizarán las divisiones en un país ya fracturado?

Una oligarca más…

Para comprender la trascendencia de la figura de Machado en Venezuela es fundamental entender sus orígenes de clase. Nacida en una de las familias más acaudaladas de ese país, y con formación de ingeniera industrial, Machado simboliza a esa élite económica que fue identificada por el chavismo como su antagonista de clase. Su irrupción en la esfera pública, cuando fundó Súmate en 2002, sentó la narrativa que la definiría: mientras que sus seguidores ven en ella a una profesional capacitada y comprometida con valores democráticos, alejada de la «vieja política pactista,» para las bases chavistas encarna la vuelta de «la oligarquía».

Esta identificación de Machado con la élite económica se basa en un linaje familiar de empresarios, cuyos negocios se extendían a sectores clave como el energético, el acerero y la aviación, y que fomentaron la fuga de divisas en Venezuela en el 2000.

Esta procedencia se consolidó en acciones políticas tempranas que la definieron como antagonista directa del gobierno bolivariano, como su papel como presidenta de Súmate, organización que recogió firmas para el referéndum revocatorio de Chávez en el 2004. Además de fundar Súmate, María Corina fue una de las opositoras que firmó para renovar el Consejo Nacional Electoral durante el intento de golpe de Estado en 2002 y como una de las impulsoras del paro petrolero ese mismo año. Su programa político, el «capitalismo popular,» que proponía un modelo privatizador y neoliberal muy acorde con el paradigma económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reforzaba esta imagen de representante de intereses de la élite.

Leer más

La narrativa del antagonismo se intensificó con su cercanía política a los Estados Unidos y su búsqueda constante de apoyo internacional. Ya en 2009, visitó al entonces presidente George W. Bush y calificó al gobierno venezolano como una «dictadura».

Aunado a esto, lo largo de su carrera, Machado ha estado arropada por think tanks estadounidenses, como Diálogo Interamericano, que reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Esta postura de confrontación internacional culminó en los motivos de su inhabilitación política, que incluyeron haber solicitado sanciones económicas contra el país y haber pedido una intervención militar para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Si bien sus seguidores y el Comité Noruego del Nobel la reconocen como «líder de las fuerzas democráticas» y promotora de una transición «justa y pacífica», para el chavismo, sus llamados a la injerencia externa y su respaldo a las sanciones que provocaron un empobrecimiento acelerado de las clases populares, la reafirman como la figura dispuesta a recurrir a medidas extremas para el retorno de lo que consideran «la oligarquía».

El parlamento y la estrategia de confrontación

Su elección como diputada a la Asamblea Nacional en 2010 la proyectó definitivamente al escenario nacional. Desde su curul, Machado forjó un estilo político caracterizado por ser frontal, confrontacional y por una retórica que rehuía las ambigüedades. Su notoriedad internacional se incrementó notablemente durante las protestas antigubernamentales de 2014, cuando se posicionó como una de las voces más críticas del gobierno de Nicolás Maduro.

Ese mismo año, su proyección continental se consolidó con un momento decisivo. Durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que asistió como representante invitada de Panamá —un gesto que Caracas calificó de provocación—, solicitó formalmente la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Este acto la consolidó como una figura dispuesta a llevar la disputa contra el chavismo más allá de las fronteras nacionales, aunque le valió la destitución de su cargo como diputada por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Pero, tal vez, el capítulo más controvertido de su carrera se desarrolló a partir de 2019, tras no reconocer la reelección de Nicolás Maduro y jurar a Juan Guaidó como presidente interino. Durante este periodo, María Corina Machado se convirtió en una de las arquitectas intelectuales de la estrategia de presión internacional. Ella abogó abiertamente por el endurecimiento de las sanciones económicas internacionales, incluyendo las medidas coercitivas unilaterales implementadas por la administración Trump que afectaron severamente la industria petrolera venezolana.

Este apoyo creó una profunda contradicción inherente a su figura. Si bien sus seguidores defendieron esta postura como una medida necesaria para forzar una transición democrática, sus críticos, incluyendo analistas internacionales y organizaciones humanitarias, argumentaron que esta postura equivalía a un castigo colectivo que agravaba la crisis humanitaria del país. La pregunta sobre cómo conciliar la lucha por la democracia con el apoyo a medidas que afectaron desproporcionadamente a los más vulnerables resonó con fuerza en el debate sobre su idoneidad para el Nobel de la Paz.

A pesar de las controversias, su victoria abrumadora en las primarias opositoras de octubre de 2023, donde obtuvo más del 90% de los votos, la consolidó como la principal referente de la oposición venezolana. Sin embargo, su inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos —una medida que sus seguidores denunciaron como políticamente motivada— transformó su candidatura en un símbolo. El medio mexicano Pie de Página la describió como «la candidata que Estados Unidos no pudo tener», una líder con legitimidad de origen pero vetada institucionalmente. Esta paradoja la proyectó internacionalmente, asegurando el respaldo de gobiernos occidentales y convirtiendo su caso en bandera de la lucha por las libertades políticas en Venezuela, aunque de fondo esté la amenaza militar y a la soberanía de Venezuela.

Machado, una pieza clave en la invasión

De acuerdo con el análisis de Ricardo Pose de Ceiba, periodismo con memoria, Venezuela enfrenta una «guerra en zona gris, la cual es una estrategia bélica no convencional que opera en los límites de lo armado y lo pacífico, creando un terreno ambiguo donde las operaciones de desestabilización evitan un enfrentamiento directo pero socavan la soberanía nacional venezolana. Esta aproximación fue potenciada durante el gobierno de Donald Trump contra Venezuela, como un mecanismo para reafirmar la hegemonía estadounidense en la región y generar justificaciones que le permitieran disputar el liderazgo global en un contexto multipolar.

Entre las acciones documentadas por Pose se encuentran campañas de guerra psicológica, como el anuncio del despliegue de flotas de los Marines cerca de aguas venezolanas, y una de las amenazas más graves: la oferta de recompensa de 50 millones de dólares por información sobre el presidente Nicolás Maduro, acusado públicamente de liderar el llamado «Cártel de los Soles». A esto se sumaron operaciones militares simbólicas y reales, como el supuesto lanzamiento de un misil contra una lancha y la intercepción y retención durante horas de una embarcación pesquera venezolana por parte de Marines fuertemente armados.

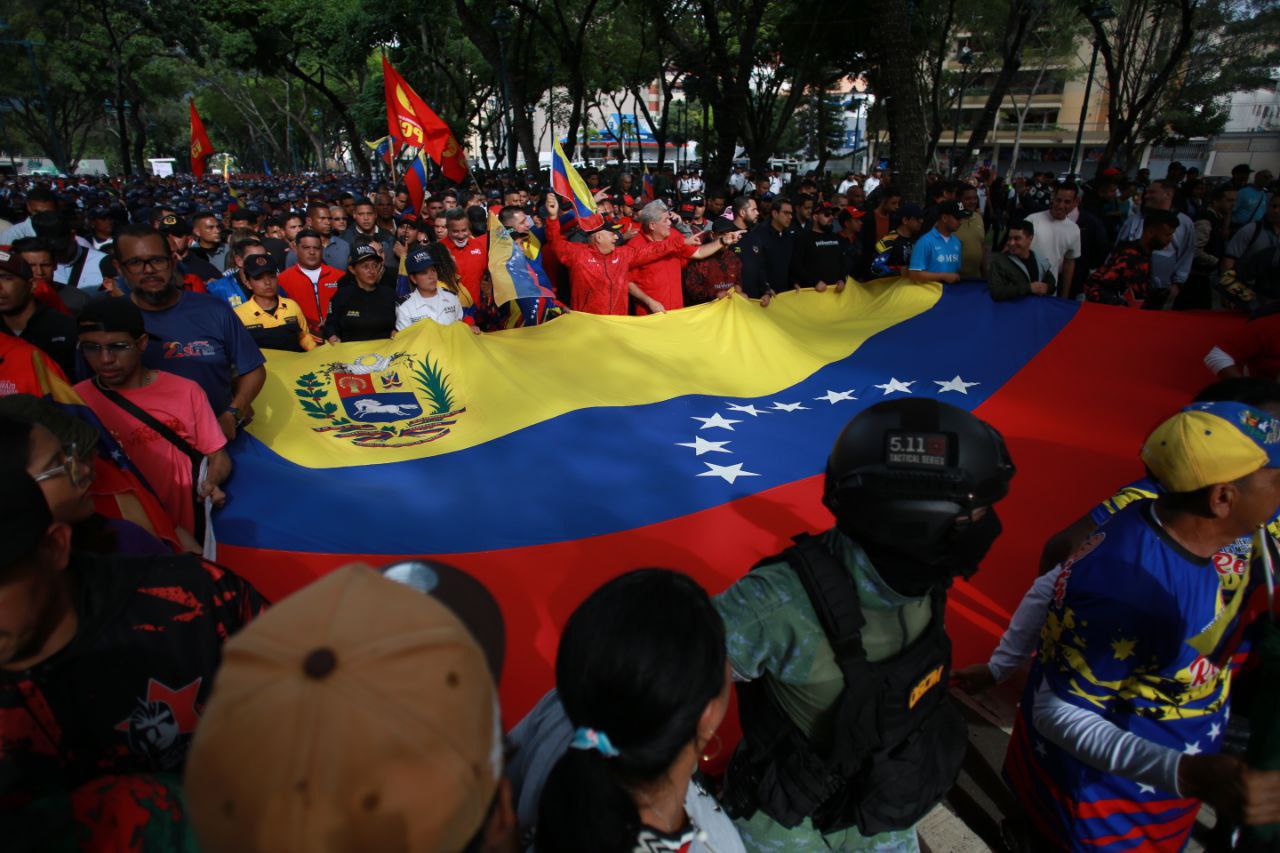

El motivo central de esta escalada, señala el análisis, no era combatir el narcotráfico ni restaurar la democracia, sino reinstalar en el poder a un gobierno aliado que facilitara a Estados Unidos el acceso al petróleo venezolano, dada la enorme reserva probada de alrededor de 304 mil millones de barriles. Frente a esto, Venezuela respondió movilizando un plan especial de defensa con más de 4.5 millones de milicianos, demostrando una amplia voluntad de resistencia que trascendió sectores políticos, incluidos algunos de centro derecha, en defensa de la soberanía nacional.

Ante esto, a elección de María Corina Machado para el Nobel de la Paz demuestra que este premio se ha convertido en un instrumento de la batalla por la narrativa en un mundo fracturado. La polémica alrededor del premio subraya cómo las distinciones que parecen neutrales se han vuelto campos de batalla donde se libran las guerras culturales y geopolíticas del siglo XXI. El hecho de que un concepto como «la paz» sea terreno de disputa demuestra que lo que para unos representa un camino hacia la libertad, para otros significa la profundización del conflicto.

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona