Granjas porcícolas: Entre el ecocidio y la búsqueda de justicia

16 febrero, 2023

Más de 220 mega granjas operan en el territorio de Yucatán causando estragos en las reservas de agua, la agricultura tradicional, la soberanía alimentaria y el control territorial por parte de las comunidades. Esta industria apunta a la exportación y basa su funcionamiento en el saqueo de los bienes naturales, el avasallamiento de pueblos originarios y una operatividad a bajo costo a partir de la creación de empleo precario. La acelerada e intensa afectación socioambiental multiplica las resistencias de las comunidades mayas.

Texto: Patricio Eleisegui / Jaltun*

Fotos: Robin Canul, Martin Zetina, Lorenzo Hernández, Cuauhtémoc Moreno y Greenpeace México

“El olor fue lo que nos despertó. Las moscas verdes, los mosquitos. Los dolores de cabeza. La pestilencia, que de noche ya no nos dejó dormir. Después empezó eso que apareció en la fruta, como si fuese un humo. Las matas se empezaron a quedar tristes y enseguida a secarse. Cuando nos dimos cuenta, la granja de Kekén ya llevaba un año funcionando. La gente dejó de tortear afuera, de tener las puertas abiertas mientras que los camiones con los cerdos empezaron a pasar día y noche”.

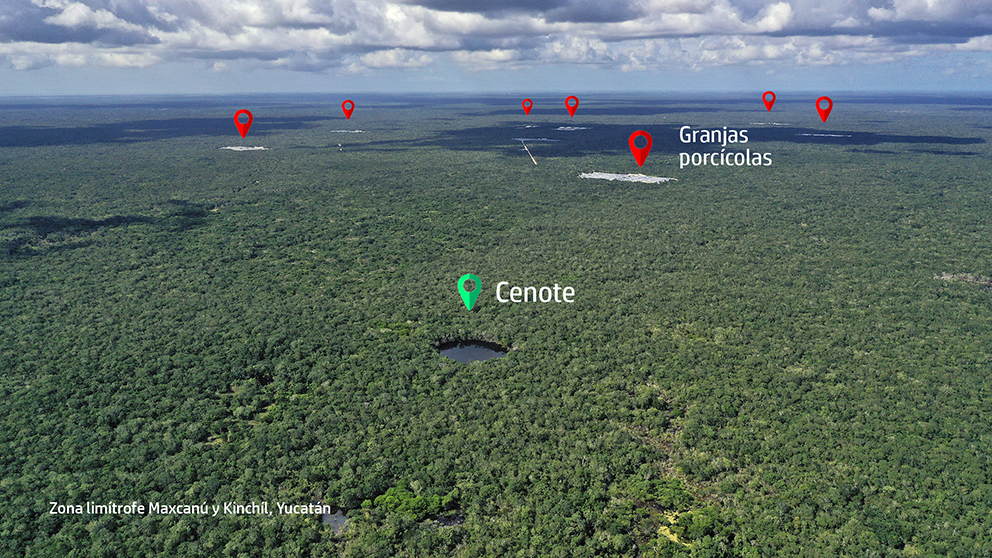

La voz, el testimonio, proviene de una integrante de La Esperanza de Sitilpech, un grupo de vecinos autoconvocados de esa comunidad enclavada al borde de Izamal, ciudad cabecera de uno de los municipios yucatecos elegidos por el empresariado como zona de sacrificio para el negocio de la exportación de carne de cerdo. Pero bien podría emerger de las comunidades mayas de Kinchil, Homún, Chapab, Maxcanú o Tixpéual, todos territorios de relevancia para el apetito del capital porcícola y de importancia clave para la conservación de los reservorios hídricos y la biodiversidad.

Entre mega corporaciones y granjas de aparceros que abastecen a las empresas que venden esta carne, suman 222 las granjas de crianza, engorde y sacrificio de cerdos distribuidas en el estado de Yucatán. Todas presentan la misma naturaleza nociva que vulnera la supervivencia de las poblaciones aledañas.

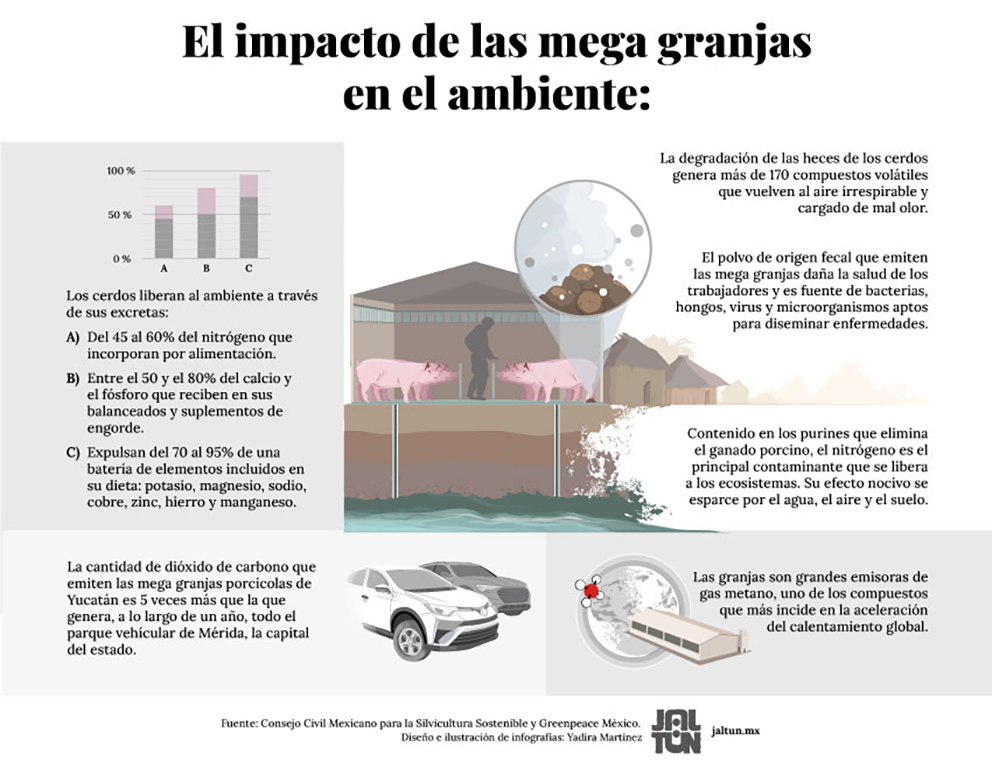

Instalación y crecimiento de granjas industriales en territorios originarios sin previa consulta a los pobladores, explotación de la poca agua disponible, contaminación del manto freático a partir del vertido de líquidos cloacales y excretas, creación acotada de puestos de trabajo y empleos precarizados, infiltración en escenarios sociopolíticos locales y rompimiento del tejido social, y favoritismo político para operar prácticamente sin restricciones legales integran el combo de pilares que apuntalan un negocio que se volvió millonario en poco más de dos décadas.

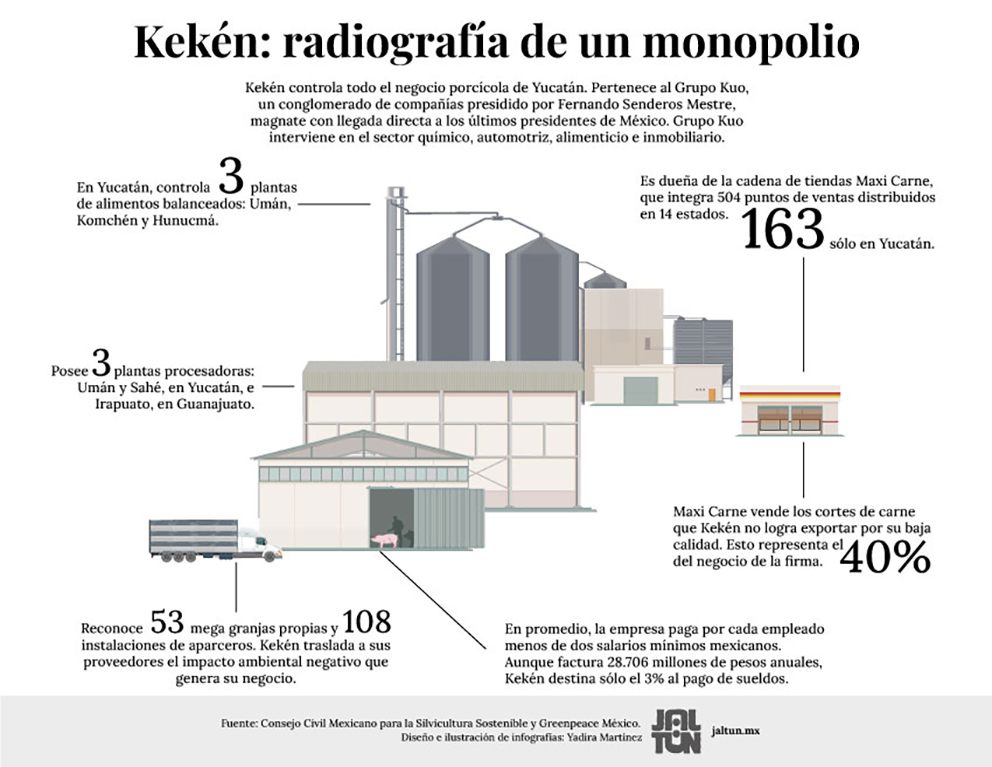

Un número para ilustrar esto último: sólo en el año reciente y de acuerdo a su reporte de estados financieros consolidados, la firma Kekén, auténtica gigante del sector y que opera bajo la identidad fiscal de Grupo Porcícola Mexicano, reconoció ingresos anuales por algo más de 28 mil 700 millones de pesos.

Esta empresa, ubicada en el top 20 de mayores firmas de producción de carne de cerdo a nivel mundial, reconoce 53 granjas propias –incluida la de Sitilpech– y 108 instalaciones de aparceros que la abastecen y donde Kekén diluye y dispersa su responsabilidad ambiental.

Por supuesto que Kekén, nave insignia del poderoso Grupo Kuo en la región, no es la única promotora del desastre aunque, sólo por volumen y sociedad con actores del modelo de aparcería, claramente protagoniza el agravio que se multiplica por el estado.

Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), Agroindustrias Moba, GAL Porcícola, Productora Pecuaria de Yucatán o la Unión de Aparceros Chapab son algunas de las firmas que, en mayor o menor medida, expanden el impacto de una actividad que crece a fuerza del saqueo y explotación de los recursos naturales como el recurso hídrico y la abundancia de mano de obra barata en otro rincón de México marcado por el desempleo.

El costo más alto del declive socioambiental lo padecen las comunidades donde se asientan estas empresas, que pagan con enfermedad, pérdida de seguridad y soberanía alimentaria, y también con división social entre vecinos, el precio de una producción pensada desde el inicio para abastecer los mercados internacionales de China, Corea del Sur, Japón, Canadá y los Estados Unidos.

“La granja aquí empezó a instalarse hace unos cuatro años. Primero compraron una hacienda y empezamos a ver los camiones con los materiales. Las autoridades o la empresa no hicieron una sola reunión con el pueblo para consultarnos si estábamos o no de acuerdo con la granja. El presidente municipal (Warnel May Escobar) negoció directamente con los empresarios. Los olores empezaron a llegarnos en cuanto multiplicaron los cerdos”, dice otro vecino de La Esperanza de Sitilpech.

Sólo con ese movimiento, el poder político de Izamal, la misma gobernación de Yucatán y la cúpula corporativa de Kekén incumplieron con la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México, dicho incumplimiento, viola el derecho de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo maya peninsular, a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Y también con el Acuerdo de Escazú, el cual fija derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones en los territorios y, también, facilidades para la defensa judicial en asuntos ambientales. El senado mexicano lo ratificó en noviembre de 2020.

“Cuando se instaló la granja primero pusieron 5 mil cerdos. Como nadie dijo nada, pusieron otros 10 mil. Después, 15 mil. Los camiones pasaban y pasaban. Empezaron los malos olores pero como las autoridades están coludidas, tampoco intervinieron”, cuenta una de las mujeres de un colectivo de personas de una de las comunidades afectadas.

“Llegaron a tener hasta 48 mil cerdos. La granja está como a 800 metros del pueblo. A los cerdos aquí los engordan y luego los van trasladando. Cada tres meses hacen eso. Así era hasta que CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) finalmente actuó y constató que la empresa ha contaminado el agua”, acota uno de los campesinos que forma parte del grupo.

Pérdida de autonomía y división social

El escenario de afectación socioambiental que atraviesan poblaciones como Sitilpech resulta, también, representativo de cómo la evolución del negocio de carne porcina también se construye a partir del avasallamiento de las comunidades mayas.

“De las granjas porcinas identificadas para la península, 86% se localiza en territorios indígenas hablantes de maya, cuyos habitantes sufren los efectos adversos de la contaminación, impidiendo su derecho a gozar de un ambiente sano”, aporta en ese sentido un informe de Greenpeace divulgado en mayo de 2020.

Al mismo tiempo, pueblos y comisarías son víctimas de otro efecto derivado de la expansión de las mega granjas porcícolas: la pérdida tanto de la seguridad como de la soberanía alimentaria.

Ocurre que, por efecto de la contaminación del agua, las emisiones de gases y el uso de plaguicidas dentro de las plantas porcinas, los cultivos que se llevan a cabo dentro del sistema milpa se ven directamente afectados, el maíz, calabaza, frijol y otros cultivos -base de la alimentación en la región- sufren un deterioro perceptible y acelerado.

Esto empuja aún más a las comunidades al consumo que propone el modelo del capital privado, con todo lo que esto implica en términos de pérdida de autonomía, mayor gasto económico para las familias y el deterioro de la calidad nutricional.

Por otra parte, las empresas de la producción de carne porcina a gran escala también operan desalentando la crianza hogareña de cerdos, una actividad con arraigo histórico en buena parte de Yucatán, a partir del control en el precio de los insumos clave para la crianza y el engorde de estos animales.

A esto hay que añadirle que, como consecuencia del conocido daño ambiental que provocan las instalaciones porcícolas de gran envergadura, la mera presencia de un número acotado de cerdos en un traspatio –práctica también tradicional en el territorio– se ha vuelto motivo suficiente para encender las fricciones entre vecinos.

En los últimos años, estos efectos derivaron en la desaparición de la producción porcina para consumo propio. En ese sentido, vecinas y vecinos de Sitilpech reconocen que la pestilencia y el desastre en el agua que genera la mega granja también quebró la práctica de criar cerdos de traspatio.

“Ahora la gente se queja si tienes un cerdo en tu casa. Si yo pongo un cerdo aquí, mi vecina se quejará diciendo que apesta. ¿Antes cómo se hacía? Tenías 7, 8 cerdos que andaban sueltos. Por la granja, cualquiera que tenga cerdos sufre mala publicidad”, cuenta otra referente del colectivo.

La fricción social consolidó la dependencia de carnicerías que también son controladas por los dueños de las mega granjas. El ejemplo más representativo corresponde a Maxicarne, una cadena que suma 163 puntos de venta únicamente en Yucatán y es propiedad de Kekén. Aunado a ello, las carnicerías locales también se han vuelto dependientes del monopolio de la carne de cerdo.

“Con la granja se incrementaron los moscos, la mosca verde. La naranja agria, el limón, se cubren con algo negro. No importa si riegas o no. Las matas quedan tristes y después se secan. Empezamos a notar eso en los sembrados hace tres años atrás. Eso antes no pasaba”, cuenta una integrante de La Esperanza de Sitilpech. A su lado, un compañero agrega: “Las frutas empezaron a tener como un humo. Pero no son hongos”.

“La gente aquí cocinaba afuera de las casas. La vida cambió con las granjas. Antes tenías poco dinero pero lo podías invertir en galletas, en un poquito de leche. Ahora lo tienes que cuidar para comprar el garrafón con agua, antes podías consumir agua de pozo y nadie enfermaba. Y ni siquiera es un agua confiable: cuesta 10 pesos el garrafón. Dime tú qué clase de filtro puede tener…”, dice la misma vecina.

Empleos mínimos y resistencia popular

La tensión social a partir de todos estos cambios, al igual que el hedor venenoso de la mega granja cercana, se respira en el aire de Sitilpech.

En cierta medida, Kekén ha logrado dividir a buena parte de las y los vecinos a partir de artificios. El mayor de ellos: la presunta creación de empleos que genera la productora de carne de cerdos. Desde La Esperanza de Sitilpech afirman que la instalación de la porcícola y sus casi 50 mil cerdos apenas crearon 7 puestos de trabajo estables y directos.

Esta acumulación de aspectos en contra, combinados con el accionar de poderes políticos que operan a modo de representantes de los intereses de las compañías, lejos está de causar mella en la oposición y la resistencia encarnada por las comunidades que, en todo Yucatán, sufren el ecocidio que promueven las mega granjas porcícolas.

Precisamente Sitilpech, sus habitantes, se han erigido como un ejemplo a imitar, tanto por su lucha inclaudicable y el compromiso con la vida, como así también por la estrategia que la comunidad desplegó en el plano judicial.

En ese sentido, a mediados de octubre, Adrián Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en Yucatán, hizo lugar a los reclamos de La Esperanza de Sitilpech y mantuvo una medida cautelar que prohibía el funcionamiento de la mega granja de Kekén tras comprobarse que las instalaciones contaminan el agua.

El juez dictaminó que Conagua debía seguir vigilando el accionar de la firma mientras rige la clausura y la imposibilidad de uso de los pozos que, previo al veto legal, Kekén explotaba para la operatividad de su planta.

La decisión obtenida, en primera escena, a partir de la resistencia de la comunidad de Sitilpech acercó ilusión y expectativa a las poblaciones yucatecas de Chocholá y Panabá. Estos sitios también padecen al negocio de la industria porcícola y, en las últimas semanas de 2022, sus habitantes anticiparon que buscarán asesoramiento legal para trasladar la batalla contra las mega granjas al ámbito de los tribunales.

Por supuesto que el escenario lejos está de resultar un espacio sencillo para las comunidades. A fines de diciembre, Jorge Edén Winter, magistrado del tribunal colegiado de Mérida, hizo lugar a los pedidos de los representantes legales de Kekén y autorizó la reapertura de las instalaciones porcícolas en Sitilpech.

En febrero de 2023, las y los habitantes de Sitilpech vieron con indignación cómo los camiones cargados de cerdos volvieron a pasar rumbo a la mega granja cercana. En lo que representó el primer paso del nuevo despliegue de una actividad que, lo remarcan vecinas y vecinos, impacta de manera fatal en la vida cotidiana de la comunidad.

Chapab: agua para la mega granja y no para el pueblo

Ubicado en la zona sur del poniente de Yucatán, Chapab es otro de los municipios afectados por la industria porcina pero con particularidades que lo hacen un caso tristemente original. Hace cinco años el pueblo se transformó en otro baluarte del negocio de Kekén, que a través de uno de sus aparceros cuenta con instalaciones de engorde a sólo dos kilómetros del área urbana.

Esta granja brotó como opción luego de que la Justicia dispusiera el freno total al funcionamiento de otras instalaciones que servían a la compañía en Homún. Apenas 46 kilómetros separan a una localidad de la otra.

Lejos de desalentarse tras el revés legal obtenido a partir de la resistencia de las comunidades mayas, en 2017 la porcícola controlada por Grupo Kuo respaldó una iniciativa impulsada por Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) sobre un lote de 65 hectáreas situado en zona ejidal.

Detrás de PAPO se ubica Grupo SIPSE, uno de los conglomerados de medios de comunicación más importantes del estado de Yucatán y portavoz permanente de los intereses de los empresarios regionales de la carne porcina.

Las y los vecinos de Chapab dicen que, de un momento a otro y sin consulta previa a los habitantes, las tierras del ejido ocupadas por PAPO pasaron a tener un dueño privado y ajeno al mismo municipio: el empresario Jorge Antonio Zumárraga Novelo, ligado justamente a la aparcera. Un presunto propietario a quien los integrantes de la comunidad jamás vieron en persona y que apenas si reconocen a partir de publicaciones divulgadas a través de redes sociales como Facebook.

Bastó un año para que los efectos negativos de la mega granja comenzaran a hacerse visibles en la cotidianeidad de Chapab. “El agua se empezó a contaminar y la mayoría de las plantas de los campesinos que trabajan cerca de la granja se secaron. Hay 60 familias productoras de naranja, limón, que empezaron a perder sus cultivos. Cuando no estaba la granja las plantas se veían verdes y ahora ya no va quedando nada. Las matas se van secando desde la raíz y luego se quiebran”, cuenta uno de los ejidatarios.

“Antes, hace no más de 5 años, cada mata de cítricos daba 5, 6 guacales. Ahora apenas si dan 1 o 2. Ya nada les alcanza a los pobres campesinos. Esto es culpa de la granja y también de las autoridades, que están en contra de los campesinos”, añade. Lizbeth Rivero Zapata, actual alcaldesa de Chapab, encabeza la nómina de funcionarios señalados por los productores de naranjas y limones como colaboracionistas de los movimientos de PAPO en ese poblado yucateco.

En 2021, la mega granja recibió de CONAGUA la clausura de los seis pozos de agua que explotaba dentro de su predio. La respuesta de Rivero Zapata fue habilitar de inmediato a la compañía para que utilice el agua del que se abastece la población. Desde ese momento y hasta ahora, PAPO extrae de las reservas de Chapab hasta seis camiones cisternas diarios de agua –mejor conocidos como “pipas”, con capacidad para almacenar de 30 mil a 70 mil litros por vehículo–.

Con el detalle de que, mientras que para la compañía rige el aval para sacar agua durante todo el día, la comunidad sólo puede abastecerse dos veces por jornada. “El pueblo tiene agua entre las 8 y las 11 de la mañana, luego se cierra el flujo hasta las 4 de la tarde. A las 4 se vuelve a abrir hasta las 6, siempre de la tarde. De ahí no hay más agua hasta el otro día. La granja, en cambio, se pasa hasta la noche acarreando. Además de que la empresa no paga por el agua mientras que a nosotros, los vecinos, sí nos toca”, cuenta otro ejidatario.

Dicho de otra forma, los pobladores de Chapab pagan el consumo de agua que concreta PAPO. Entregan su dinero, además, por un recurso del que ya no pueden beber por los cambios en el sabor y la pestilencia que emana del mismo líquido. A eso hay que sumarle un cambio en las dolencias sanitarias locales que las y los vecinos no dudan en vincular con la elevada contaminación que evidencian los pozos urbanos.

“Antes tomábamos el pozolito con el agua de los pozos. Ahora ya nadie lo hace. El agua está amarilla, tiene olor a cerdo. Ahora se bebe pura agua purificada. Pero sí se sigue utilizando para lavar los trastes, la ropa, incluso para bañarse. A partir de esto mucha gente empezó a tener manchas en la piel. También se hizo más común sufrir diarreas, vómitos o calentura”, asegura el mismo entrevistado.

“Después están los gases de los cerdos, que la empresa ventila de madrugada y llegan a nuestras casas. Cuando el sumidero con las heces de los animales se hincha por el gas acumulado, la granja suelta eso y el pueblo queda apestando a cerdo por horas. En la madrugada hasta cuatro veces abren todo para sacar esos gases. Imagínese la cantidad que generan esos 48 mil cerdos”, completa.

El gastado discurso de la presunta generación de empleos que pregonan este tipo de industrias también se quiebra en el plano de la realidad: PAPO apenas da trabajo a 20 personas de Chapab. De lo que sí hay certezas es de los intentos de esta empresa y su aliada Kekén por obtener el favor popular a partir de campañas asistencialistas y dádivas que son entregadas de forma periódica a determinados pobladores.

“Kekén da uniformes y pintura a la escuela. A veces también traen practicantes de medicina de la UADY (Universidad Autónoma de Yucatán) que atienden a las familias de los que están apegados al palacio municipal… La empresa dice que son médicos pero ya nos dimos cuenta que son puros estudiantes. Vienen, ponen un domo en el centro, y atienden a 10 o 15 personas. Nada más. Los practicantes hasta tienen el nombre de Kekén en la ropa”, comenta una vecina.

“Ahorita trajeron unos materiales para unas señoras, para que se pongan a urdir hamacas. Puro Kekén. La empresa dona algunos kilos de carne cuando hay fiesta en el pueblo. O trae sus payasitos cuando es el Día del Niño. Mientras tanto nos deja sin agua, los campesinos pierden lo poco que tienen y más contaminación nos enferma”, se lamenta.

Las mujeres de la esperanza

Es en el mismo Chapab, otro territorio más anexado al mapa del ecocidio porcino, donde a la par del declive socioambiental cobra forma, florece y se multiplica, la resistencia encarnada por un grupo de mujeres que vienen haciendo de la defensa de la tierra, la labor en la milpa y la búsqueda de la igualdad de derechos a la hora de cultivar en el monte, una bandera que flamea esperanza en medio de la injusticia y la impunidad que permea en las industrias y las instituciones de gobierno.

El colectivo lleva el nombre de “La Nueva Esperanza” y se presenta como una reactualización de la anterior UAIM, acrónimo que refiere a “Unidad Agrícola Industrial de la Mujer”. Sobre una superficie de dos hectáreas, estas personas cultivan alimentos y crían animales para el autoconsumo o, directamente, la comercialización. El resultado final se traduce en autonomía económica y soberanía alimentaria.

La UAIM surgió en el ejido de Chapab hace tres décadas con la participación de más de 40 mujeres quienes, piedra sobre piedra, levantaron una pequeña granja de cerdos. El anhelo de generar una actividad sostenible en el tiempo se diluyó con el correr de los años motivado, también, por una serie de malas administraciones que acentuaron el desánimo. A raíz de esto, el colectivo decidió rentar el terreno a Kekén por el lapso de 13 años.

Tras ese período llegamos a este presente, en el que algunas integrantes de la antigua UAIM se han abocado a recuperar aquella idea original de controlar los medios de producción para garantizarse el alimento propio. En la actualidad, “La Nueva Esperanza” ejecuta su tarea en coordinación con Kanan Lu’um Moo, un grupo de guardianes de la tierra del que también forman parte los ejidatarios de la zona.

En simultáneo a la actividad de siembra, el intercambio de todo tipo de saberes entre mujeres jóvenes y mayores del grupo es una práctica que protagoniza el día a día y la acción productiva encuentra sentido en la búsqueda de la seguridad y la soberanía alimentaria de la comunidad.

El equilibrio con el ecosistema, el intercambio y la siembra de semillas nativas, el uso cuidadoso del agua potable, la paciencia para aguardar la recuperación de la tierra, son aspectos que diferencian al colectivo de cualquier alternativa ligada al agronegocio.

“Estamos rescatando este lugar, que se abandonó hace 13 años. Ya tiene más de 30 años que lo fomentamos pero se nos fue quitando. Las cuatro representantes que hubo les fueron sacando espacio a las socias. Ahora somos más de 30 socias y queremos sacar adelante este espacio, formar un ranchito. Vamos a poner todo lo que se pueda”, cuenta, entusiasmada, una de las mujeres que lidera la recuperación.

Dice que “La Nueva Esperanza” es otro camino para salir adelante en medio de tanto despojo promovido por las mega granjas de cerdos y sus representantes corporativos, que saben hacer pesar el poder económico en las decisiones que toma el sector político que gobierna el municipio.

“Estamos rearmando el grupo de mujeres para salir adelante. Son 2 hectáreas, es mucha la tierra que podemos aprovechar. Cualquiera que quiera, esté dispuesta a trabajar con nosotras, puede venir. Queremos que el comisariado confíe más en las mujeres. Tenemos derecho a trabajar el monte”, agrega otra integrante del colectivo.

“Pensamos hacer de la granja un rancho. Sembrar chile, cilantro, rábanos, vender flores, plátanos, naranjas, lima y limón. Vamos a ir poniendo todo aquí. Todas las mujeres que tienen ejido en su pueblo tienen derecho a solicitar un pedazo de tierra para trabajarlo. Y es lo que estamos haciendo en ‘La Nueva Esperanza’”, explica.

La referente habla de lo que viene, del conocimiento y la experiencia que se comparte con nueras y nietas. “Vamos a trabajar, vamos a vender leña”, anticipa.

Desde la perspectiva inicial de ayudar a la supervivencia del hogar, reconoce, pero con la mirada puesta en recuperar en más de un sentido ese mismo territorio que nada sabía de mega granjas y extractivismo exacerbado hace sólo tres décadas. Cuando el agua no enfermaba y la comida realmente era alimento y brotaba de la tierra labrada por las y los vecinos y no de los estantes de los supermercados.

La época en que comunidad y monte aún representaban la mejor simbiosis y el interés económico privado apenas si asomaba como un ligero nubarrón negro formándose en el horizonte.

Urdiendo resistencias

Homún, Sitilpech, Chapab, Kinchil, son algunos de los nombres que hoy encabezan la resistencia a un modelo que desprecia la tradición productiva de los pueblos mayas, puesta de manifiesto en la milpa en tanto expresión de un trabajo equilibrado con el hábitat, y al espíritu comunitario que entiende la generación del alimento como una expresión más del ser en el territorio, otro resultado del vínculo inquebrantable entre las personas y la tierra.

A esas identidades hay que sumarles dos poblaciones más que transitan el camino de la batalla para recuperar y resignificar espacios comunes: Chocholá y Panabá. El rasgo que hermana a cada uno de estos casos está en la unión vecinal, el colectivo como fórmula de acción, como desafío a la propuesta capitalista que encarnan las mega granjas, sus dueños y el sostén que estos obtienen de las estructuras políticas que gobiernan el Estado.

No es casual que varios colectivos vecinales integren la palabra “Esperanza” en sus nombres. Tampoco, la coincidencia de manifestarse en las calles, en los sitios corporativos donde la industria porcícola se celebra a sí misma, y también en otro escenario donde estas corporaciones se creen intocables: el ámbito judicial.

No existe lo fortuito en la decisión de las mujeres de Chapab de reapropiarse de espacios en los que auto procurarse la comida es volver a honrar la genética soberana del pueblo. La remembranza de los cerdos de traspatio de los habitantes de Sitilpech es la añoranza de una autonomía que entró en declive a medida que ganaron altura los galpones de Kekén.

En cada pueblo afectado por las mega granjas porcícolas, de un tiempo a esta parte las historias comunes comenzaron nuevamente a reescribirse. Sin dejar de reconocer que se batalla en desventaja y que en el camino habrá tropiezos. Pero con la confianza que acerca una memoria marcada por el desafío constante a los atropellos del capital privado y la lucha histórica. Desde la certeza, también, de que la supervivencia de las comunidades como tal depende de un extractivismo que debe desterrarse tan pronto como se pueda.

*Este reportaje se publicó inicialmente en JALTUN. Aquí puedes consultar la publicación original.

Robin Canul (Campeche, 1985) es fotógrafo documental de largo aliento y artista multidisciplinario. Se enfoca en temas relacionados a los derechos humanos y medio ambiente. Ha colaborado para diversos medios y organizaciones internacionales como AJ+ Español, Brut, Liberation de Francia, Climete Home, Brut, Revista ECOS, Mongabay, Pie de Página, Revista Gatopardo, Goldman Prize, Greenpeace, entre otros. Actualmente coordina Jaltun Investigación y Acción Colectiva forma parte del movimiento cultural Narrativas desde la Mayanidad y el colectivo Sak Bej

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona