En medio de la disputa internacional por la elección presidencial de Venezuela, en las calles la pelea es otra: construir otros mundos, otras vidas, construir comuna. La propia comuna corre peligros, entre ellos la posibilidad de convertirse en un aparato clientelar. Sin embargo, los vecinos buscan defenderla

Texto y fotos: Alejandro Ruiz

CARACAS, VENEZUELA. – El 10 de abril de 2006, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, promulgó la Ley de los Consejos Comunales.

Este acto, derivado de su reelección, significó el viraje al “Socialismo del siglo XXI” en el proceso conocido como la Revolución Bolivariana, que hasta ese momento había pintado horizontes más cercanos a un antiimperialismo bajo las líneas de la democracia representativa y participativa, fundadas en concepciones liberales, cristianas y socialdemócratas.

Aquella nueva legislación, en contraparte, abría el camino de la democracia comunitaria, representativa y protagónica, asentada en una vieja concepción marxista de la socialización del poder como un eje central en la construcción del socialismo: el poder popular.

Es decir, se trataba del reconocimiento de la organización de base en la planificación estatal. Asignándoles tareas de decisión en territorios específicos, sin mediación estatal y dotadas de presupuesto nacional para realizar proyectos productivos, de seguridad, comunicacionales, culturales, o de cualquier otra índole, en el territorio.

La ley, sin embargo, fue rechazada en 2007, durante el referéndum obligado que necesita toda reforma constitucional en Venezuela. La ley de los Consejos Comunales formaba parte de un paquete legislativo de 69 modificaciones a la constitución impulsado por Chávez para avanzar a la construcción de un Estado Socialista en Venezuela e incluía, además, la reelección indefinida a cualquier cargo público en el país.

A través de otras figuras, como la Ley Habilitante, el gobierno de Hugo Chávez pudo conseguir su aprobación en la Asamblea Nacional, en ese entonces con mayoría oficialista. A partir de ese momento, los colectivos y movimientos de base pudieron participar, sin la mediación de gobiernos municipales o estatales, con presupuesto propio, en la construcción del proyecto de nación en Venezuela, como marca el artículo 2 de esa ley:

“Los consejos comunales en el marco constitucional de la democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social”.

El avance del Estado comunal, sin embargo, ha encontrado límites en sus propias estructuras. Pese a esto, periódicamente los consejos comunales participan activamente en la vida pública nacional. El último ejemplo de esto ocurrió hace unas semanas, con la segunda consulta popular nacional, que se llevó a cabo en las comunas misma.

Esta consulta se realizó en las 4 mil 504 comunas de todo el país, quienes elegirán uno de siete proyectos postulados en sus asambleas para que se implementen durante el nuevo gobierno, con presupuesto del gobierno nacional asignado directamente a los circuitos comunales.

Los proyectos a debate, 103 mil, fueron propuestos por los propios consejos comunales, y en general están orientados a la construcción de sistemas de vialidad, agua potable, vivienda, electricidad, educación, salud, unidades productivas y espacios recreativos.

Los riesgos del proyecto

Sin embargo, a 18 años de su creación, su devenir también ha sido contradictorio y criticable, no solo por la intelectualidad que defiende la democracia liberal e individual como el único mecanismo para la toma de decisiones, sino también, por las propias organizaciones que participan de este proceso, y que aseguran, no puede haber punto de retorno.

Entre las críticas internas resalta una en particular: que el reconocimiento estatal de las comunas, en realidad, más allá de posibilitar la construcción de una Comuna-Estado, se ha valido de estas organizaciones para sostener un aparato burocrático. Además las comunas en algunos casos han funcionado como instituciones clientelares.

Las interrogantes abundan, y es necesario plantearlas: ¿Puede la comuna abolir el Estado, o su destino será el de una estructura para movilizar votos, y no para una transformación radical de la distribución del poder? ¿Quiénes sostienen este proceso, que parece ser el punto más radical de la Revolución Bolivariana? ¿El Estado? ¿La gente? ¿De qué hablamos cuando decimos comuna?

Para responder habrá que confrontar la teoría con la realidad. La ley con la práctica. El discurso, con caminar las calles y escuchar, de viva voz, lo que los comuneros tienen qué decir.

I

No somos marginales

En mi barrio pronto sonarán,

las campanas de la libertad.

(Canción de todos, Grupo Madera)

Emilio lanzó su primera bomba molotov cuando tenía 11 años. Ahora tiene casi 80 años, pero en ese entonces era un niño que recién, cuenta, había llegado con sus padres a Caracas desde el Oriente de Venezuela, la zona de los «negros altaneros, ruidosos y entrometidos», como él describe, “pero guapos y orgullosos de lo que somos”.

Los motivos por los que Emilio lanzó su primera bomba no fueron ideológicos, ni atravesados por algún concepto académico o de salón. “Fue por pura dignidad”, cuenta.

“Llegó ese mamagüevo con su traje. Yo estaba lustrando zapatos afuera de una panadería. El tipo llegó y me pidió que le lustrara sus zapatos… ‘Venga, negrito, que ya voy tarde al trabajo’, me dijo, y yo los lustré hasta dejarlos relucientes. Después se paró y no me pagó. Eso me dio arrachera. Lo seguí. Ví que aquel tipito se metió al banco. Al día siguiente fui y le aventé una bomba a ese mamagüevo”.

Los años han pasado, y aquel niñito de 11 años lleno de furia ahora se ha convertido en un viejo tranquilo, sereno, pero con ideas igual de rápidas que su lengua. Su mirada tiene un dejo de nostalgia y dureza que transmite calma y revuelta. Contradicción constante. “Dialéctica permanente”, dice.

Emilio recuerda su historia en lo alto de la parroquia de San Agustín, en pleno centro de Caracas. Hablamos y hablamos, como si el tiempo se pausara entre las caras lindas de mi gente negra, como describiría Ismael Rivera a los ojos que hoy nos ven, sentados a la orilla del barrio, bebiendo una cerveza, hablando de batallas perdidas en la nostalgia.

–¿Cómo te describes? – le pregunto a Emilio.

Rápido, el viejo contesta: “Yo soy negro, guapo, salsero, guerrillero, anarquista, comunero: soy de San Agustín”.

Después, pronuncia algo parecido a una disculpa, que es más una enseñanza:

“Sigo hablando así porque esa vaina no se olvida. Me disculparás por hablar tan rápido, pero es que en el Oriente uno habla así porque las palabras se las lleva la brisa del mar”.

Echamos a reír. Bebemos otro trago a la botellita de Zulia. La música de fondo acompaña la conversación, como mandada a hacer:

En este mundo, hay una cosa muy mala

que mala es, que mala es, que mala es

¿qué cosa? La lengua.

Ahí me cuenta la historia de San Agustín.

Venezuela era otro

Para contar esta historia hay que retroceder en el tiempo, unos 60 años tal vez, cuando Venezuela (como cualquier otro país de América Latina) era otro. Uno de guerrillas y lucha armada. De democracias y dictaduras. Un país portátil, dirían unos en canciones, libros y películas.

Por aquellos años Emilio apenas ingresaba al Partido Comunista. Su bravura había sido probada con la bomba molotov infantil contra el banco, y la prisión. Pero aún faltaba un largo trecho por caminar.

San Agustín, su barrio, además de ser el epicentro caraqueño de la cultura afro, también tiene otra particularidad: está a un lado de la Universidad Central de Venezuela.

“Acá venían todos los estudiantes, guerrilleros, a hacer trabajo, a dar talleres. Estaban creando base social, y muchos nos sumamos a eso. Algunos participamos en el movimiento armado, pero también nos quedo esa vaina de organizarnos, de hacer pueblo”, dice Emilio.

Así, con el paso de los años, la represión y las rupturas internas en el Partido Comunista, la lucha guerrillera en Venezuela perdió aliento. Para los 80, cuenta Emilio, lo que quedaban eran pequeños núcleos organizados, debilitados por conflictos internos, pero también por la violencia que el Estado ejerció en su contra.

Muchos de éstos sobrevivieron negando su identidad. Otros, reagrupando fuerzas desde el movimiento social o sindical. Así, los cuadros de la guerrilla (aquellos a los que no mataron, claro), se trasladaron a las organizaciones barriales, comités sindicales y los movimientos campesinos.

Emilio fue uno de ellos, justo en los 80, cuando el Partido Comunista decidió optar por la vía democrática y cuando su más importante escisión, el Partido de la Revolución Venezolana (quienes aún mantenían núcleos guerrilleros en el país) depuso las armas y opta por el Tercer Camino, o la Ruptura.

Frente a él, un mundo se abría, y también los saldos de la contrainsurgencia que perduró 20 años con las Unidades especiales antiguerrillas o Cazadores, uno de los primeros grupos formados por la Escuela de las Américas, en los Estados Unidos, que comenzó a operar en el continente.

Emilio cuenta:

“Lo que quedó fue pura miseria. A veces uno piensa que los milicos sólo te asesinan con las pistolas, pero no. En los barrios como San Agustín, que alimentaban el movimiento armado, empezaron a darle droga a los chamos, pistolitas. Empezaron a hacer que nos matáramos entre nosotros. Siempre hemos sido bravos, sí, pero coño, la cosa estaba dura. Y uno, por lo que es, por como es, no podía quedarse cruzado de brazos ¿verdad?”.

“¿Y qué hace tanto negro viviendo en la ciudad?”

A Emilio lo conozco por casualidad, una de esas que siempre se agradecen.

Lo encontré sentado en un bote de pintura, con la salsa a tope en las bocinas de la tienda de junto. Estaba descansando después de una jornada de trabajo para embellecer el barrio.

Brocha en mano, y al calor de una maltita, le confieso que en realidad yo venía a entrevistar a Noel Márquez, presidente de la Fundación Grupo Madera, la icónica agrupación de salsa y tambor oriunda de San Agustín que, en los 70, formarían parte del Frente Nacional de la Cultura Popular.

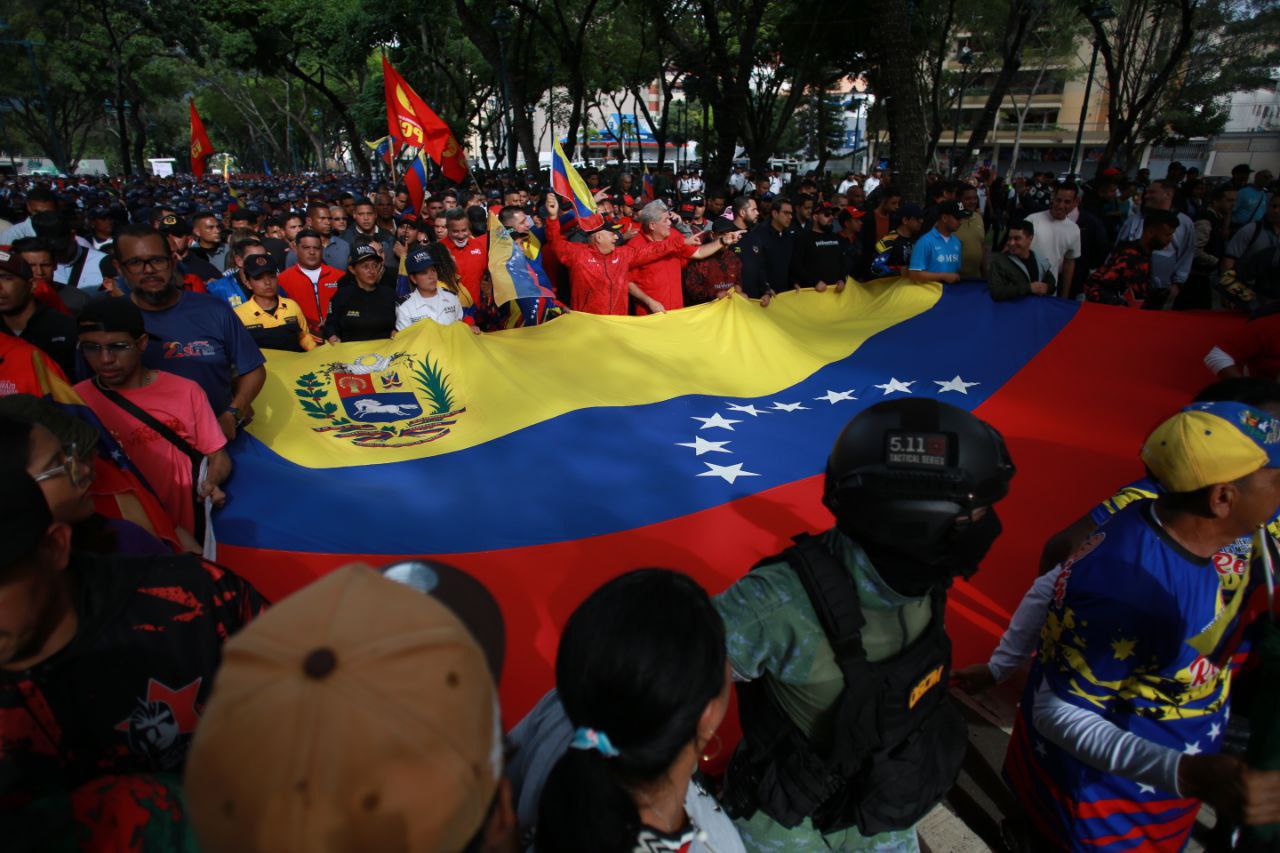

“Ese negro es comunista, por acá no anda”, me dice burlándose de mi ingenuidad, pues el momento en que llegué a buscarlo no fue el más idóneo: era el cierre de campaña de Nicolás Maduro.

–¿Y usted por qué no fue? – le pregunto.

–Porque acá estamos construyendo el poder popular – me dice, soltando una risa estridente, que siento que se escuchó en todas las enredadas calles del barrio.

Después, sin meditarlo mucho, me dice: “Pero venga, que la historia de San Agustín también la contamos nosotros”.

Pedimos dos maltitas más en la tienda de a lado. Nos sentamos en una banca improvisada a la orilla de un cerro, con el teleférico pasándonos encima. Desde ahí, vemos a la gente pasar. Todos saludan a Emilio, quien responde alegre, siempre con una sonrisa y algo qué decir.

“¡Abuelo! ¿Crees que me veo bien?”, le dice una niña de 12 años. Emilio responde: “Negra, eres bellísima”.

Después, mirándome, me confiesa: “Nadie ha podido derrotar la alegría”.

Emilio es fundador del colectivo 100 % San Agustín, la organización que surgió de todo el trabajo que desde los 80 impulsaron él y otros vecinos del barrio para contrarrestar la violencia.

Lo hicieron, como él dice, “a punta de prueba y error”.

“Cuando todos estaban muy ocupados en la supuesta transición democrática, nosotros nos volteamos a ver a nosotros mismos… Como te decía, aquí la gente se estaba matando, odiándose los unos a los otros, odiando lo que éramos: negros. Por eso dijimos, como Mao, que acá la cosa era cultural, y un primer paso era recuperar el orgullo de nuestra identidad, y con eso nuestra historia”.

El primer acercamiento fue organizando una caminata de los tres reyes magos.

“Éramos Reynaldo, Orlando y yo, vestidos con una vaina de los reyes magos caminando por las calles, invitando a los chamos a que se vinieran con nosotros. Tres reyes negros, coño. Pero así fuimos entrando”, dice entre risas mientras señala un mural que retrata ese episodio en la historia del barrio.

A partir de ese momento, los tres reyes negros comenzaron a organizar conciertos, bailes, faenas culturales, actividades deportivas. Todo a paso lento, pero con los pies bien plantados.

Frente a nosotros, y mientras las anécdotas vuelan, unas letras pintadas en la fachada de una casa dan cuenta del trabajo realizado: “CUMBE”, dice, así con mayúsculas. Emilio también lo resalta.

“Los cumbe fueron los negros que se negaron a ser esclavizados y se fueron pal monte a hacer su autogobierno. Algo así como en San Agustín, donde los negros estamos construyendo nuestra comuna. Y la cosa no es tan diferente ahora. Fíjate, allá abajito, viven los blancos que siempre construyeron muros para no vernos, coño. Un día, recuerdo, bajamos a cerrar la calle, y una de esas señoras encopetadas, hija de españoles, que nos dice: ¿Y qué hace tanto negro viviendo en la ciudad?’. Coño, la hijaeputa se debió haber arrechado cuando esos negros le tomaron el teatro Alameda y pusieron salsa y tambor, bailando. Ahí le dijimos a todos: nosotros no somos marginales, ni coño. La ciudad también es nuestra”.

“Chávez dijo poder popular, y le tomamos la palabra”

San Agustín es una de las parroquias que se rigen bajo uno de los más de 4 mil 500 consejos comunales en Venezuela.

Emilio, dando el último trago a la maltita, precisa:

“Nosotros ya éramos comuna antes de que el Estado dijera que lo somos, pero en 2006 el comandante Chávez dijo Poder Popular, y nosotros le tomamos la palabra”.

Su afirmación no es mero fanfarroneo, pues ese año, el mismo en el que Chávez promulgó la Ley de Consejos Comunales, en San Agustín ya había una organización fuerte, con escuelas y centros culturales abiertos. Sin embargo, el giro de tuerca que el gobierno le dio a la Revolución Bolivariana no fue menospreciado.

“Acá, con esa apuesta del gobierno comunal, lo aprovechamos: echamos a andar escuelas, con nuestros propios profesores, centros culturales, radios comunitarias. Nos empezamos a hacer gobierno”, dice Emilio.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. La burocratización de las organizaciones a través de los Consejos Comunales que, a decir de Emilio, se han convertido en estructuras controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha impedido desarrollar completamente el potencial de las comunas.

“A mí me han dicho contrarrevolucionario por hacer esas críticas”, dice, sin que eso parezca afectarle en lo más mínimo.

“Contrarrevolucionario sería no señalar las contradicciones y dejar que esa conquista se nos arrebate desde adentro. La revolución es debate, crítica, dialéctica permanente. Lo que no es, es que se construya desde arriba. Eso no. Hasta Chávez lo dijo”.

Emilio recuerda el famoso discurso de Golpe de timón, cuando Chávez, tras su reelección en 2012 (un año antes de su muerte) les dijo a los próximos ministros, en tono de autocrítica, que era necesario evaluar y apuntalar el proyecto bolivariano en ese sentido: el comunal.

“La autocrítica es para rectificar, no para seguir haciéndola en el vacío, o lanzándola como al vacío (…). La autocrítica, independencia o nada, comuna o nada, ¿o qué es lo que hacemos aquí? (…). Triste es que nos quedemos callados, para que no me llamen piedrero. Aquí no estamos de niños de segundo grado ni de la escuelita primaria, éste es el gobierno revolucionario de Venezuela, ratificado por un pueblo hace dos semanas, pero también muy criticado por un pueblo y con razones, y éstas son algunas de las razones: falta de eficiencia”.

Pero la realidad de aquél discurso dista mucho de lo que se vive en la comuna de San Agustín, donde la organización se enfrenta al presidente del consejo comunal, alguien que, muchas veces, no pisa el barrio o camina las calles.

“¿Cómo es que para yo seguir organizándome tengo que pedirle permiso al ministro de las Comunas? ¿Cómo es que para hacer un mural, o un concierto, o pedir más materiales para la escuela, tengo que pedir permiso al ministro de las Comunas? Ese no es el Poder Popular, eso, aquí y en Rusia, es burocracia”, critica Emilio.

En sus ojos revive la candela de aquel niñito de 11 años que lanzó su primera bomba molotov. De aquél muchacho de la calle, que pisó la cárcel, que tomó las armas. De aquel negro cumbe, orgulloso, de lengua rápida, altanero y ruidoso. Emilio el guerrillero, el rey mago negro, el comunero.

Nos despedimos al tomar el teleférico construido durante el gobierno de Chávez, el mismo que posibilitó que los cumbes bajaran al centro que siempre fue suyo en menos de 15 minutos. Desde lo alto, sus fotografías nos dicen adiós, recordando quiénes son y por qué están aquí. Antes de partir, el abuelo, como le gritan los niños del barrio, dice:

“Acá seguimos porque no hay retorno. Y como dijo el comandante: ¡Comuna o nada! Coño”.

II

Tomar el cielo por asalto

Contra todo tuve que pelear;

mil cosas amargas que experimentar.

Pero ya pasó lo fuerte del ciclón.

Y estoy mejor.

(Flor dormida, Eddie Santiago)

Conocí a Ana en 2017, en plena crisis política en Venezuela. Eran días de hambre, donde la autocrítica rondaba en los espacios organizados del país. Uno de ellos El Panal, una de las comunas más importantes en Caracas, no solo por su ubicación, el emblemático barrio del 23 de enero, sino por su extensión y grado de organización.

Ana, en aquellos años, reflexionaba desde las calles maltrechas y llenas de historias entre las que caminábamos:

“Es muy triste ver que afuera la gente quiere que caiga este proceso que nos ha costado vidas, y mucho mucho trabajo. Pero algo es cierto, la panificación no fue correcta, y el gobierno decidió apoyarse mejor en la clase media que en nosotros, que somos la esencia de la Revolución”.

Mientras caminábamos Ana hablaba, emocionada, de los logros que El Panal había instaurado en el barrio: un banco que distribuye su propia moneda, una radio comunitaria que transmite todos los días, tiendas de conveniencia, escuelas y sistemas de producción textil. Todo gestionado por la comunidad, y distribuido en beneficios hacia ellas y ellos.

Pero afuera de la utopía, esa que construían desde hace mucho tiempo los habitantes del 23 de enero, las cosas eran muy distintas.

La pobreza, inducida (en parte) por las más de 900 sanciones económicas que impuso el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, alimentaba el descontento. Eran épocas de guarimbas, protestas protagonizadas por jóvenes pobres que cortaban las calles con una violencia desenfrenada, financiadas, según la Fiscalía venezolana, por la oposición, quienes pagaban con droga y algunos dólares a los chamos.

Uno de esos días, una de las guarimbas decidió que la mejor táctica para eliminar a los chavistas era atravesar un alambre en medio de la calle, por la noche. ¿Por qué? Porque los chavistas andaban en moto, y los conductores, al cruzar entre la noche y toparse con el alambre, iban a resultar heridos. ¿Por qué en moto? Porque la moto es para pobres, y los pobres, según los guarimberos, o la oposición que alentaba éste método de protesta, eran chavistas.

El odio era tanto que, un día de mayo, los guarimberos prendieron fuego a un joven que cruzaba por las calles de Caracas. Lo acusaron de ser «infiltrado chavista». El joven murió consumido en llamas.

El país estaba paralizado. Caracas, la capital, parecía un pueblo fantasma. Las calles vacías, las tiendas solas, la gente en la calle pidiendo pan, y otros, protagonistas de un éxodo a través de la selva del Darién que escandalizó a muchos, aunque pocos cuestionaron el papel de los Estados Unidos en ello.

Todo era así, menos el 23 de enero, la comuna El Panal, quienes sonriendo presumían ser una comuna socialista enclavada en la capital de un país en crisis.

–¿Por qué aquí parece ser otro país? – le pregunté a Ana un día de esos.

–Porque aquí estamos organizados, y somos revolucionarios – me dijo confiada.

La historia le dio la razón.

*

El 1 de enero de 1958 el entonces Coronel del Ejército venezolano, Hugo Trejo, lideró una insurrección armada en contra de Marcos Pérez Jiménez, el presidente de facto, o dictador, que tuvo Venezuela desde 1952.

Hugo Trejo falló en su encomienda, pero 22 días después, el 23 de enero de 1958, otros militares, junto a civiles, dieron un golpe de Estado al dictador.

Tras la caída de Pérez Jiménez varias cosas cambiaron, principalmente el sistema de partidos en Venezuela que, durante 40 años vivió un sistema bipartidista protagonizado por los partidos Acción Democrática y el partido socialcristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), quienes ilegalizaron al Partido Comunista y su militancia y siguieron con la política rentista implementando el neoliberalismo como horizonte económico.

Esto orilló a que el Partido Comunista tomara las armas. Uno de sus bastiones fue, precisamente, el 23 de enero, la unidad habitacional construida en 1956, durante la dictadura, para alojar a militares y que, paradójicamente, fue bautizada en un inicio como la unidad habitacional 2 de diciembre.

«Tras la caída de la dictadura miles de campesinos migraron a Caracas, ocupando estos elefantes blancos que les habían construido a los militares. Los rebautizamos como el 23 de enero, en honor a la lucha por la democracia», explica Ana 7 años después de nuestro primer encuentro.

Mientras cuenta la historia de su barrio, Ana apunta a los grandes edificios erigidos debajo del Museo Histórico Militar que Hugo Chávez usó como cuartel general de las fuerzas sublevadas en 1992, cuando intentó dar un golpe de Estado al gobierno de Carlos Andrés Pérez.

«Acá nuestra historia es de combate, de lucha. En los 60, los 70, el 23 de enero fue un semillero de la organización, un refugio para los guerrilleros», añade Ana, orgullosa, mientras detrás de ella murales del Cheli Guevara o Simón Bolívar ilustran el paisaje. Sin embargo, para los 80, recapitula, la historia cambió.

En esa década el Estado venezolano aplicó en el 23 de enero lo mismo que denunció Emilio en San Agustín: la contrainsurgencia, no sólo con balas, sino con droga y empobrecimiento.

«La droga, el malandreo, se hizo cotidiano en el barrio. La juventud, que antes hacía barricada contra los milicos y luchaba por el socialismo y la democracia, ahora robaba, secuestraba, consumía o vendía droga, todo con la complicidad de los policías».

Los 80, en Venezuela, marcaron el fin de la lucha armada. La estrategia de la izquierda se trasladó a la lucha democracia institucional y pacífica. Unos, como el Partido Comunista, optaron por la negociación de escaños y la legalización. Otros, como el Partido de la Revolución Venezolana, trazaron la ruta de un plan de salvación nacional que contemplaba la insurrección civil-pacífica, y que bautizaron como La Ruptura.

Su principal dirigente, Douglas Bravo, sabía que la guerra de guerrillas significaba la muerte de cientos, e incluso buscó acercamiento con los militares disidentes que, inspirados por Hugo Trejo, analizaban los cambios sociales de Venezuela.

Uno de ellos era el entonces Teniente Hugo Chávez, quien en 1978 comienza a dialogar con el Partido de la Revolución Venezolana. Lo hizo a invitación de uno de sus militantes, su hermano, Adán Chávez.

Mientras las discusiones continuaban, en el 23 de enero la actividad política se centró en el trabajo cultural para «recuperar» a los jóvenes del narcotráfico y la delincuencia. Así, en los 90, nacieron organizaciones como la Coordinadora Simón Bolívar, un grupo de organizaciones culturales y movimientos sociales dirigidos, principalmente, por jóvenes.

Entre estas organizaciones estuvo la Generación del 26, donde militaba Robert Longa, ahora ya adulto, y a quien sus vecinos describen como «un malandro que leyó a Marx».

Robert cuenta la historia, y hace honor a la descripción que sus vecinos hacen de él. Mientras habla, de una caja de herramientas imaginaria saca referencias a Karl Marx, Lenin, el Ché Guevara, Foucault, Webber, Rosa Luxemburgo, y hasta del Subcomandante Marcos:

«Dimos la lucha. Nunca abandonamos nuestros principios y horizontes programáticos: que el pueblo debe gobernarse a sí mismo. Así llegamos al 4 de febrero (1992), cuando Chávez lideró el primer intento de golpe de Estado. Ese día entendimos que esa era la ruta, luchar por la democracia, de nuevo. Apoyamos la campaña de Chávez mientras seguíamos con nuestro trabajo organizativo. En 1998 Chávez ganó la elección, y nosotros sabíamos que eso impulsaría nuestra organización, que nos acercaría más a nuestro horizonte programático.

«El 11 de abril de 2002, cuando le dan el golpe de Estado, nosotros estábamos evaluando la situación, tomando decisiones. Ese día unos policías asesinaron a nuestro compañero Alexis González Revette. La vaina nos indignó, pero también nos fortaleció. En ese momento cambiamos nuestro nombre de organización al colectivo Alexis Vive. Un año después nos separamos de la Coordinadora Simón Bolívar. Y el resto es historia: decidimos luchar, como los comuneros de París, para tomar el cielo por asalto. Y no hemos fallado».

¡Alexis vive!

Robert termina de contar la historia del colectivo. Está sentado en una silla giratoria, con una pantalla en la que se miran algunos puntos de la comuna que él, junto a sus compañeras, dirige.

«Acá nos han dicho mucho de cómo debemos organizarnos, de si somos anacrónicos, nostálgicos, trasnochados. Nos dicen mucho, pero pocos vienen a ver lo que de verdad estamos haciendo. Yo les invito, que más que escuchar las vainas que yo les pueda decir, salgan a verlo por ustedes mismos», nos dice.

Afuera el mundo es otro.

Tras la pandemia, el bloqueo y las guarimbas, comunas como El Panal resistieron, y aún más importante: se fortalecieron.

«¿Si nosotros no asumíamos esto, quién lo iba a hacer?», se pregunta Ana.

Detrás de ella hay una piscina, que primero era para los jóvenes del barrio, pero ahora es un criadero de tilapias que sirven para alimentar a gran parte del 23 de enero.

«Cuando nos pegó el bloqueo, cuando la derecha fascista nos dejó sin comida, sin gasolina, aquí no nos quedamos cruzados de brazos. Dijimos, bueno pues, no hay comida, hay que hacer nuestra comida. De pronto a un compañero se le ocurrió meter pescados en la piscina, y con eso sobrevivimos».

Ahora, el 23 de enero desarrolla un programa de selección biológica para impulsar la producción. Tienen criaderos más amplios, y estudios genéticos para seleccionar las especies con más carne y capacidad reproductiva, no sólo de pésalos, sino de puercos y alimentos para perro y gato. «Todo desde la organización».

«La comuna para nosotros implica un punto fundamental: transformar las relaciones sociales de producción, como dijo Marx. ¿De qué nos sirven los proyectos políticos si la gente se muere de hambre? El trabajo es la base de la organización social de la vida, y la forma en que se desarrolla en estos espacios es pedagogía. Desde ahí planteamos la comuna, y no parece que vayamos mal», reflexiona Robert Longa.

Las ganancias percibidas de la producción a mediana escala que se sostiene desde la comuna El Panal se distribuye equitativamente entre sus habitantes. Lo hacen a través de un banco, con su propia moneda, que primero se destina a asegurar la continuidad de la producción y financiar las actividades culturales y políticas en el barrio. Pero también, en distribuir socialmente la riqueza.

«Estamos apostando a un distrito económico. Lo llamamos Banco Comuna, que sirve de base para el intercambio. Todo esto a partir de la planificación que realizan los voceros de la comuna, del barrio. Acá lo tenemos claro, y nos quedó aún más después de la crisis de 2017: hay que tomar los medios de producción para financiar los proyectos comunales, y así, seguir defendiendo la revolución».

Además de esto, El Panal está construyendo su propia universidad, avalada por las autoridades educativas del Estado venezolano, pero con autonomía en el diseño curricular. Los ejes de su proyecto educativo son la formación intelectual basada en la formación política, que a la vez, se sustenta en tres pilares: el territorio, valores comunales y la memoria.

Robert Longa, con la frente en alto, concluye:

«Cuando decimos ‘todo el poder para el pueblo’, estamos hablando de una nueva forma de hacer política. De generar nuevas relaciones sociales. Por eso, en esta etapa nos centramos en la construcción de la comuna de la mano del pueblo, pero también estamos trabajando muy duro para consolidar y ampliar nuestros proyectos productivos. Una iniciativa políticamente avanzada sin su propio músculo económico está destinada a fracasar. Será devorada por el monstruo capitalista o parasitaria del Estado. Nuestra apuesta es clara: vamos con el pueblo, por el socialismo, y ¿por qué no? con Chávez. A quien no le guste, que no estorbe».

Los frutos de su trabajo son palpables en las calles del 23 de enero. Ahora, donde antes había droga y violencia, carpinteros, peluqueras, amas de casa, abuelitas y abuelitos ven pasar la tarde mientras construyen la comuna. Los niños corren con balones, y no con pistolas, mientras una frase les recuerda de dónde vienen, y a dónde van: «Bienvenidos a la comuna socialista El Panal».

Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona