Entre apagones y discursos revolucionarios, Cuba sigue escribiendo su historia con tinta invisible para el mainstream. ¿Quién decide qué se cuenta de la isla? Este es un relato desde el IV Coloquio Internacional Patria, donde periodistas de 47 países debatieron sobre el periodismo hegemónico, la resistencia cubana y las grietas de un sistema que sobrevive entre crisis y dignidad

Texto: Alejandro Almazán

Fotos: Ingrid Urgelles

CUBA. – No conocías Cuba y justo llegaste en pleno apagón nacional. De la segunda falla eléctrica que había en este año te avisaron las organizadoras del IV Coloquio Internacional Patria, un encuentro de periodistas, académicos y ciudadanos de 47 países que el periodismo hegemónico, el que cree que el periodismo y la vida no tienen ideología, probablemente tacharía de militantes de izquierda. Con el paso de las horas confirmaste que los ‘mandamientos patriarcales’ que tutelan al periodismo occidental han montado un periodismo que sólo les conviene a las élites económicas. Lo más importante del viaje, sin embargo, fue que, pese a estar ahorcado por el bloqueo económico que le impuso Estados Unidos, pese a que no ha podido reponerse de la pandemia, pese a que es azotado de manera recurrente por huracanes y terremotos, y pese a los abusos en nombre de la Revolución, te quedaste con la idea de que el pueblo cubano es más grande que sus penas. Pero ya me estoy adelantando a los hechos.

*

La terminal 3 del aeropuerto internacional José Martí, en La Habana, se construyó en 1998 y en ese tiempo parece estar atrapado. Lo pensaste por el avejentado pero pulcro mobiliario que más de un anticuario compraría. Lo pensaste por la tipografía vintage del ‘Bienvenidos a La Habana’ que leíste al bajar por las escaleras, camino a la aduana. Pero sobre todo lo cavilaste cuando viste que varias enfermeras, vestidas todas con un uniforme más blanco que el blanco y que estaban sentadas detrás de unos pesados escritorios de madera, recibían los permisos sanitarios y los registraban a mano en un libro contable. Y no era por el apagón. Era porque lo que avanza en Cuba, ya sea por el bloqueo o por las decisiones equivocadas, es el deterioro de los servicios públicos, la inflación, la escasez de alimentos, de combustibles y de medicamentos; la pobreza, la crisis en el campo y en la salud; el desempleo, el mercado negro y ahora los apagones eléctricos.

Antes de viajar, leíste que se desconocía en cuánto tiempo se reanudaría el suministro eléctrico, como sucedió en el apagón de febrero pasado. Leíste a quienes aseguran que la crisis energética se debe a que el presupuesto público ha sido insuficiente. El gobierno cubano, en cambio, asegura que es el bloqueo económico el que ha traído consigo falta de inversión para modernizar la red eléctrica, déficit de divisas para importar combustible y la obsolescencia de las centrales termoeléctricas. Lo que no leíste fue que el chip con el que podías conectarte a internet en La Habana tenías que comprarlo dentro del aeropuerto, en uno de los mostradores que hay frente al carrusel del equipaje. Lo que hiciste después de pasar la aduana y revisión, en cambio, fue dirigirte hacia la salida para rellenar tus pulmones del trópico cubano. Luego fotografiaste la fachada de la terminal aérea porque te recordó a uno de los cines noventeros de tu juventud. A esa hora, las 4 de la tarde, había 28 grados centígrados y un viento que no perdonaba al pelo.

Las organizadoras los condujeron a ti y a los otros invitados mexicanos al bus que los trasladaría al hotel. Al conductor de la ‘guagua’, como le llaman los cubanos a los autobuses, lo acompañaba una guía de turistas bien orgullosa de sus raíces afrocubanas y con toda la intención de ayudarlos. Ella les explicó sobre los dos tipos de cambio que se manejan en Cuba: el ‘nuevo esquema’ y el callejero. En el primero se canjea el dólar a 120 pesos cubanos y aplica en hoteles, casas de divisas y en algunos restaurantes. En el segundo, el dólar zigzaguea entre los 300 y 350 pesos cubanos y se consigue en la mayoría de los negocios. La guía también les dijo que había taxis oficiales y taxis particulares; que había Cocotaxis amarillos (motocicletas tipo scooter) y otros color negro que sólo transportaban a cubanos; y algo dijo sobre un zoológico, pero no prestaste atención porque ibas viendo un camino que nunca habías visto y trataste de encontrarle algún parecido con los caminos rurales de tus recuerdos. Reconociste la apretada vegetación y a la gente y a los animales caminando por la carretera, pero los autos americanos que todavía circulan a más de 70 años su fabricación volvieron a refrescarte que en Cuba el tiempo pasa de otra manera.

Luego, cuando entraron a La Habana, contemplaste el cóctel de los estilos arquitectónicos que habías visto en “Juan de los muertos”, una película sobre zombis que te arrancó varias carcajadas. Ahora no reíste: varias de las casonas con patios interiores y balcones volados parecían abandonadas, como si de verdad hubiera habido una invasión zombi. Si bien Cuba ha cambiado desde 1492, cuando los españoles comenzaron a exterminar a los pueblos originarios de América, la arquitectura cubana siempre ha sido determinada por el mar. El clima tropical lluvioso, el sol y el calor sofocante, y las brisas con fuertes vientos han exigido artes arquitectónicas como el Mudéjar, el Barroco, el Neoclásico, el Art Decó y el Modernista. Los grandes portones; los marcos a relieve que corren alrededor de puertas o ventanas que los arquitectos llaman jambas; los castillos y las murallas; la ornamentación excesiva y dramática de ciertas construcciones; las arcadas y las puertas de hierro forjado; las escaleras de mármol rosa; los edificios donde el diseño de los pisos no guardan relación entre sí; la geometrización de fachadas y de la decoración; las torres que rematan inmuebles; las columnas griegas y un sinfín de tipologías que, concluiste, se disputan cada cuadra en La Habana y también por eso es única.

Entonces llegaron al hotel insignia de La Habana: El Nacional, una mole ecléctica que mezcla el art decó, lo neocolonial, lo clásico romano y lo morisco español; o sea, combina las formas geométricas con la monumentalidad griega y con los mármoles. Fue inaugurado el 30 de diciembre de 1930 sobre un cerro y frente al malecón habanero, desde donde se dominan las vistas al mar y a la ciudad. No en balde, en 1898, los españoles colocaron, y dejaron aquí, un enorme cañón con el que defendieron su último bastión americano frente a los estadounidenses. El hotel fue diseñado y construido por neoyorkinos, pero pagado por el gobierno cubano. Le llamaron The National Hotel of Cuba y costó 7 millones de dólares. Por lo que leíste, la estructura son vigas de acero revestidas de hormigón y se basa en dos cruces griegas para que la mayoría de las 457 habitaciones, repartidas en ocho pisos, tengan vista al mar.

El lobby parece un set cinematográfico de la década de 1930: los candelabros colgantes, los ascensores, el correo postal, la recepción, el alto techo sostenido por tablones, los azulejos sevillanos, los herrajes y el amarillo mantequilla de las paredes. El extenso y verde jardín, con sus típicas palmeras caribeñas y pavorreales, es un oasis. En 1962, durante la famosa Crisis de los Misiles, aquí fueron cavados túneles y trincheras anti-áreas. En el jardín, sin embargo, no te tomaste tu primer mojito. Te lo tomaste en el Salón de la Fama donde cuelgan decenas de fotografías de las personalidades que se han hospedado en el hotel: Fred Astaire, Marlon Brando, Cantinflas, Jimmy Carter, Hugo Chávez,, Winston Churchill, Gary Cooper, Simone de Beauvoir, Marlene Dietrich, Walt Disney, María Félix, Rómulo Gallegos, Gabriel García Márquez, Ava Gardner, Rita Hayworth, Ernest Hemingway, Xi Jinping, Nicolás Maduro, Vladimir Putin, Jean Paul Sartre, Compay Segundo, Frank Sinatra, John Wayne o Johnny Welsmuller.

Leíste que Nat King Cole fue invitado a actuar en Cuba de 1956 y que quiso alojarse en el hotel, pero fue rechazado por la segregación racial en ese entonces. Por eso tiene estatua y rocola en El Nacional. En el Salón de la Fama también sobresalen las fotos de Sartre y de Simone de Beauvoir, su esposa. Se alojaron aquí mientras entrevistaban al Che Guevara. Las estrellas del hotel, sin embargo, son Charles “Lucky” Luciano y Mayer Lansky, célebres representantes de la mafia ítalo-norteamericana que, el 22 de diciembre de 1946, convocaron a una reunión para declarar formalmente a La Habana como la capital del juego. La habitación 211, donde Luciano se hospedó, conserva los muebles originales. Hasta el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, el comandante Fidel Castro eliminó “los males” asociados a la mafia y expropió El Nacional. Hay tanta la historia esparcida en el hotel que cada mañana se organizan tours para recorrerlo. Está declarado como Monumento Nacional. Pero ya me desvié.

*

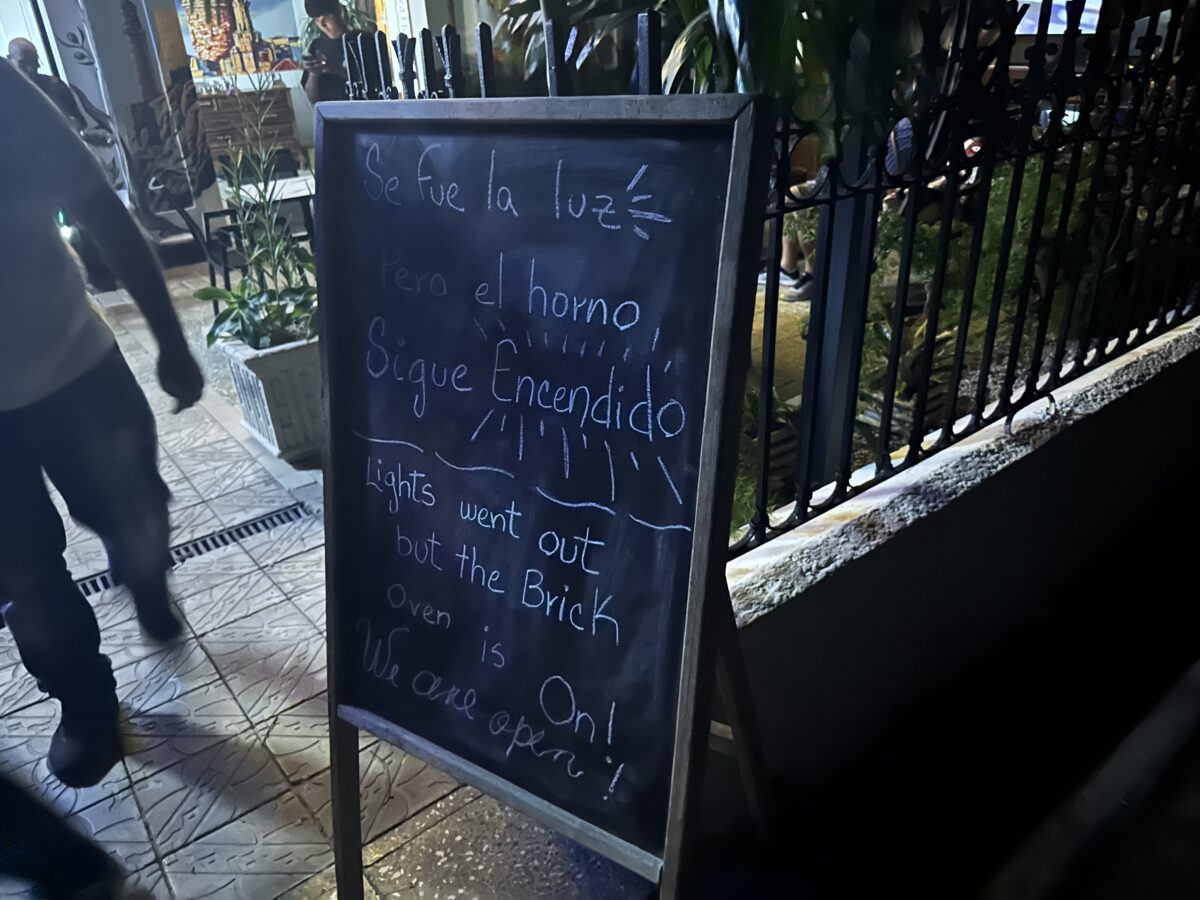

Te lo dijeron el botones, el guardia y los taxistas que hacían base en el hotel: mejor no salga a caminar; aquí hay luz. Pero saliste. Lo hiciste junto con las compañeras de La Mesa Roja, cuatro académicas y una periodista, todas de izquierda, que profundizan temas que la prensa mexicana no explica o trata de manera superficial. Las invitaron para presentar su proyecto que empezó en YouTube pero que ha saltado a la televisión pública. Primero caminaron por la calle 0 y dieron la vuelta en la avenida Malecón. Sólo se escuchaba el ir y venir de los autos antiguos, cuyos faros aluzaban los cuerpos. Luego tomaron avenida 23 y giraron a la derecha para regresar al punto de partida. Tanteado el terreno a oscuras anduvieron por la calle 21. Pasaron frente al NH Capri, uno de los primeros hoteles que construyó la mafia italiana en 1957. Vieron casas hechas ruinas, como si las hubiera arrasado un huracán. Fotografiaron las calles y pararon en la calle L, en el Café Cuatro Lunas, para beber mojitos y cerveza Cristal. Porque, aunque no había luz, el show debía continuar. El lugar estaba lleno de turistas latinoamericanos. Un cuarteto cantaba “El Cuarto de Tula” y tú te sentiste en un videoclip de Compay Segundo.

Antes de viajar leíste a quienes dicen que las bajas tasas de criminalidad en Cuba son porque el gobierno maquilla las cifras, porque aquí existe la pena de muerte y porque no es fácil hacerse de un arma de fuego. La autoridad cubana sostiene que el delito lo previene con una fuerte presencia policial; con acceso universal a la educación, la cultura y el deporte; y con un sistema nacional de prevención del consumo de drogas. Lo que sea que reduzca la violencia en Cuba, ustedes no sintieron el miedo que sentirían en México si hubiera un apagón nacional. Tampoco lo sentiste a la mañana siguiente, cuando caminaste por el barrio de Cayo Hueso, un conjunto de osamentas de ladrillo, bloques de hormigón y cemento dorándose al sol, donde viste a decenas de hombres y mujeres vendiendo o intercambiando alimentos, papel de baño, jabón, ropa, libros y también cigarros, habanos y ron de dudosa procedencia. Uno de esos hombres te dijo que de hambre no se iba a morir porque el gobierno le cubría parte de la alimentación, pero que no todos los días le alcanzaban las raciones de comida y salía buscarse la vida.

Y como el sol habanero no es para cualquiera, te trepaste luego a un Coco, una motocicleta adaptada como scooter. Transporta a tres pasajeros que van metidos en una carcasa esférica de color amarillo, como ese amarillo de los patos de hule, y que parece más un huevo que un coco. El ‘cocotaxista’ te llevó a La Habana Vieja y tú pensaste que parecía más nueva que La Habana. Durante el recorrido más de un cubano se te acercó a preguntarte de dónde eras. Apenas les decías el lugar, siempre te respondían con la frase “México lindo y querido”. La mayoría también te dijo que no te asustaras. “Aquí no es Tepito”, te aseguró un mulato que nunca ha salido de Cuba, pero que ha escuchado con los turistas mexicanos la leyenda negra de Tepito. Uno intentó venderte libros, otro esperó a que te bebieras el jugo para pedirte la botella, una mujer te preguntó si traías caramelos para que le regalaras uno, hubo un niño que te pidió dinero y un joven pretendió llevarte a una tienda comunitaria fuera de La Habana Vieja para que las conocieras. Por lo que alcanzaste a entenderle, en las tiendas comunitarias venden productos de primera necesidad a precios subsidiados por el gobierno. Para comprar en estas tiendas se requiere una tarjeta de racionamiento que se entrega a cada hogar. El gobierno controla los precios y la distribución de los productos.

Paraste en un café donde, por la falta de luz, sólo vendían cerveza y mojitos. Enfilaste entonces hacia el Museo de la Revolución. Estaba cerrado, pero no por el apagón. Llevaba así desde la pandemia. Te conformaste con entrar al Memorial Granma. Ahí está, metida en una vitrina de cristal climatizada, la embarcación que, en noviembre de 1956, zarpó de México a Cuba con los revolucionarios, encabezados por Fidel Castro. Según el profesor de historia que insistía en hablarte del yate a cambio de unas monedas, fue comprado en Estados Unidos por un vendedor de armas mexicano, representante secreto de Fidel. El dinero para adquirirlo fue recaudado en Florida por una intelectual y un expresidente. El profesor ya había perdido la mitad de los dientes y algo de audición, pero recuperaba su dignidad contándote sus saberes sobre el origen del nombre de Granma y otros datos básicos que alguna vez supiste, pero que ya habías olvidado.

Te dirigiste luego al Parque Central donde viste dos docenas de autos antiguos, la mayoría descapotable, cuyos dueños cobraban 30 dólares por un paseo. Por la mitad del precio te subiste a un Cocotaxi. El conductor, un habanero que se había devuelto de Ecuador, empezó el tour en el Paseo del Prado, el emblemático bulevar conocido por su piso de granito artificial; por los más de 100 vigorosos laureles sembrados cada tanto; por las bancas de mármol y por las estatuas de leones hechas de bronce. El cubano dice que al Paseo del Prado se va “para ser vistos” y no “para ir a ver”. Es el principal sitio de reunión y distracción de los habaneros.

Ya no recuerdas el orden del tour, pero pasaste por la ecléctica Aduana del Puerto de la Habana que por casi 100 años recibió el comercio de la Isla y ahora funciona como terminal de cruceros. Pasaste por el Museo del Ron Havana Club, donde uno bebe mientras le enseñan a elaborar ron. Pasaste por los Almacenes Santa Fe, usados hasta antes de la Revolución para almacenar azúcar, aguardiente y otros productos. Hoy es el centro más importante de artesanía y gastronomía. Pasaste por la estación de ferrocarriles, también declarado Monumento Nacional, que llevan años restaurándola. Pasaste por el elegante Capitolio, “joya del eclecticismo y de la arquitectura cubana”. Pasaste por el Bar La Floridita donde Hemingway se emborrachaba con daiquiris, aunque Hemingway se emborrachaba en todas partes. Y luego, el conductor te llevó a las calles de su barrio: Cayo Hueso.

“Hace años era peligroso”, te dijo y, para demostrarte que sus vecinos ahora hacían comunidad te llevó a un callejón donde se reunían para tocar son y rumba, fumar buenos habanos y beber un poco. No recuerdas el nombre de la calle, pero no olvidas que en la esquina había varios contenedores rebasados de basura. El taxista te dijo que la mayor causa era la falta de combustible. En internet leíste que el gobierno reconoce el mal estado de los camiones recolectores y la falta de refacciones, neumáticos y baterías para repararlos.

Ya encarrerado, el taxista te llevó a la Plaza Cívica José Martí, mejor conocida como Plaza de la Revolución. Es la plaza pública de La Habana. Aquí Fidel dio sus largos e históricos discursos en contra del imperialismo. Además del monumento a Martí, sobresale la imagen más repetida del Che Guevara, tomada por el fotógrafo Alberto Korda, hecha un relieve escultórico en la fachada del Ministerio del Interior, que queda frente a la plaza. A unos metros se mira otro relieve, uno de Camilo Cienfuegos, en la sede del Ministerio de Comunicaciones. En septiembre de 2015, en esta plaza, el hoy fallecido Papa Francisco celebró una misa ante casi un millón de personas. Aquí también homenajearon a Fidel cuando murió en noviembre de 2016.

Sobre Fidel, el taxista sólo tuvo buenos comentarios. Te dijo que entendía que las revoluciones tienen sus pros y sus contras. Que el bloqueo económico frustraba el triunfo de la Revolución. Que el cubano sabe lo que es sortear la precariedad y que saben capotear los apagones. Que preferiría conocer México en vez de Miami. Que con 200 dólares mensuales viviría dignamente en un país cuyo salario mínimo ronda los 87 dólares al mes. Y que si se abriera la posibilidad de emigrar, “seguro todo mundo se iría”. Más por vergüenza que por desconfianza, le mentiste al cocotaxista y le dijiste que estabas hospedado en un hotel barato en la zona del Vedado, donde te dejó.

Para entonces ya había suministro de luz e internet en ciertas zonas turísticas, pero no existía la certeza de que se restableciera en toda La Habana, mucho menos en el país. Te recordó al barrio de tu infancia donde los servicios básicos eran un privilegio.

*

Amarás al periodismo sobre todas las cosas.

No harás cobertura en vano.

Santificarás al periodismo arriesgado.

Contarás la verdad.

El periodismo es neutral.

Competirás por la nota.

Codiciarás el reconocimiento.

Todos son una serie de valores sobre entendidos que ya no te resuenan. Por eso evitas los encuentros y festivales de periodismo: porque un día, leyendo sobre masculinidades, percibiste que son espacios donde se refuerzan eso que tú llamas ‘los mandamientos patriarcales del periodismo’. Para tu suerte, en el Coloquio Patria nadie se las pegó de neutral. Todos eran de izquierda o al menos eran contra hegemónicos. Y cómo no: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de Cuba, se presentó a la inauguración que encabezó la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de La Habana. La mayoría de los medios hegemónicos suelen comparar al ingeniero electrónico Díaz-Canel con Fidel y con Raúl Castro. Lo califican como uno de los presidentes más impopulares. No tuviste el tiempo de comprobar la supuesta impopularidad, pero nadie quiso quedarse fuera de la foto de la inauguración que protagonizó frente a la escalinata neoclásica de la Universidad.

El Patria abrió con Patricia Villegas, la directora de Telesur. Dio una conferencia-festejo por los 20 años de la televisora que a Hugo Chávez y a Fidel se les ocurrió fundar y financiar. Con el transcurso de las horas supiste que en el Patria se tenía claro que la prensa corporativa respalda al neofascismo y que al neofascismo se le combate con información y contranarrativas. Que cada sujeto, verbo y predicado que se usa en el periodismo tienen una carga ideológica y no sólo una función gramatical. Que para ser periodista no se necesita haber estudiado la carrera, pero sí tener una ideología bien clara. Que la intención del coloquio era articular proyectos ‘emancipatorios’ frente a los modelos dominantes que fomentan el odio y la confrontación entre los pueblos. O sea: lo importante del Patria no era saber quiénes eran los periodistas, sino para qué servía su trabajo. Y servía para enfrentar el bloqueo mediático y las campañas de desinformación que afectan a los países que luchan contra el imperialismo; para respaldar los principios de autodeterminación y soberanía de los pueblos; o para usar la tecnología a favor de la justicia social. Te llamó la atención el proyecto del belga Pieter de Vos, cuyo objetivo fue crear una campaña televisiva en contra del candidato presidencial de la ultraderecha. Lo lograron: el viejo guango perdió.

En el Patria se habló usar la tecnología para derrocar al algoritmo. Se habló de combatir a la prensa hegemónica y se habló de las agencias injerencistas y desestabilizadoras. No se habló de la falsa imparcialidad ni de lo políticamente correcto que pregona el periodismo corporativo. Tampoco se habló de premios o reconocimientos. Ni siquiera del número de seguidores o del periodismo neoliberal que hacen las plataformas como Netflix. Se dijo que, como en todo oficio, se ejerce una diversidad de periodismos y que sólo hay que tratar de ser honestos y consecuentes. No se habló, pero el Patria fue un encuentro del periodismo que abiertamente se reconoce militante porque no hay otra manera de hacer periodismo. Y escuchaste decir a una participante que el poder económico financia al periodismo blanco y liberal porque no representa ningún peligro. Al contrario: publica lo que necesita la oligarquía para desestabilizar gobiernos que no le convienen. Es una pena que los periodistas se crean tan importantes.

*

El momento del viaje no fue cuando te trepaste a un Ford 1951 y te sentiste en una película de James Dean. Tampoco cuando te tomaste tus mojitos en La Bodeguita del Medio y reafirmaste que Hemingway se emborrachó en toda La Habana. Mucho menos cuando caminaste frente Coppelia, la heladería estatal que el cine ha inmortalizado. El momento fue el bailongo que se armó en el barrio Los Avioncitos, al oeste de la ciudad. Ocurrió durante la celebración del 20 aniversario de Telesur. El grupo musical tocó rumba, son y chachachá durante una hora. Al final se organizó una comilona vecinal. Confirmaste entonces que a los cubanos nunca podrán arrebatarles su felicidad.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona