La covid-19 se instaló en la familia, nos arrebató la tranquilidad, pero sobrevivimos. ¿Luego qué?, ¿cómo retomas tu vida cuando vences al virus que tiene al mundo roto y desencajado?

Texto y Fotografía: César Gaytán / Vanguardia

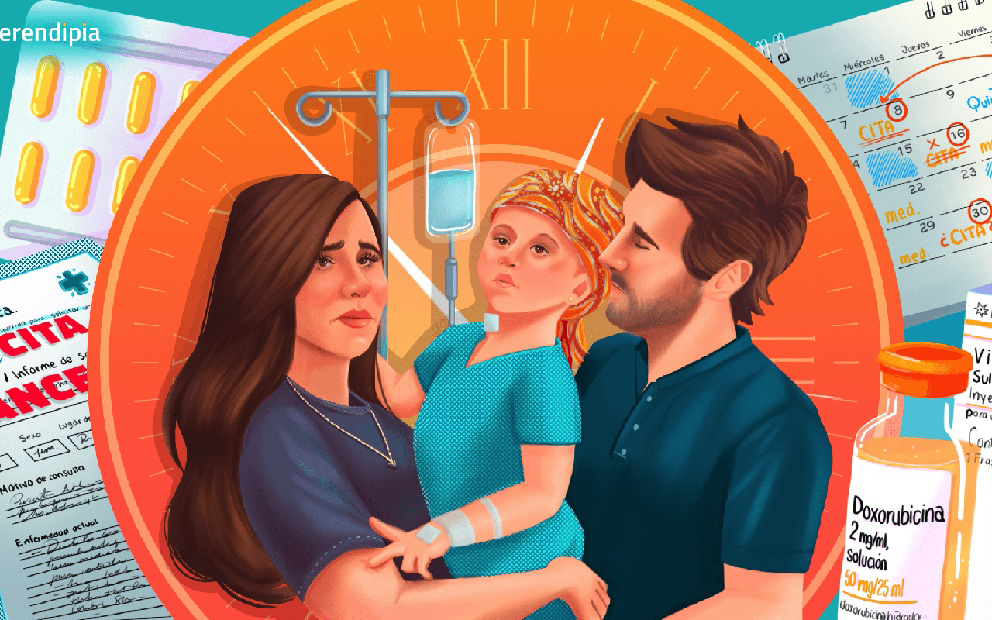

Ilustración principal: Edgardo Barrera

1. Pensar que te vas a morir

COAHUILA.- En una habitación desordenada, cuartel contra delirios y tempestades, durante la víspera de invierno: la muerte viene a visitarnos. Sigilosa, alejada de cortejos febriles, desvestida de profecías oscuras.

El sol del martes 3 de noviembre entra adormilado por la ventana. Los cantos de ufana tranquilidad de las aves se sincronizan en mi pecho con un himno militar marcado por el corazón en taquicardia: 110… 120… 135 pulsaciones por minuto.

Son las 7:37 de la mañana. El cuerpo insomne de Elizabeth tiembla. De pronto suena su teléfono. Nos miramos. Pasamos saliva. Y antes de leer el mensaje decimos que si todo va bien, esta noche iremos al Cerdo de Babel a beber cerveza, platicar con amigos y maldecir la pandemia.

La pantalla nos desencaja: rompe algo, rompe todo y nos quedamos en silencio: ella da positivo a covid-19.

En la cama hay un llanto espontáneo y descontrolado. Intento abrazarla, pero me detiene con voz ahogada porque no quiere contagiarme. Tal vez tiene razón. Nos confiamos. Convivimos con una persona que dio positivo el lunes 26 de octubre: un caballo de troya. Nos encerramos el martes 27. Aprendimos a usar el termómetro digital y el oxímetro: todas con lecturas normales.

Pensé que la pandemia estaba lejos: que sus garras verdaderamente mortales estaban en otros países, en otras ciudades, en otras familias. Pero de pronto lo único que piensas es que te vas a morir.

Un día antes, el 2 de noviembre de 2020, la Secretaría de Salud federal anunció 933 mil 155 contagios acumulados desde el 27 de febrero de ese año; 91 mil 100 defunciones; 28 mil 51 casos activos y 387 mil 420 personas recuperadas.

Los números así son difusos, incuantificables e irrelevantes para quien tiene a la muerte cerquita, acurrucada en la cama, metida en los pulmones.

Entonces ocurre. Otro mensaje. 9:32 de la mañana. Mis resultados son negativos. Me siento indestructible, inmortal y soy tan egoísta que sonrío con liviandad y lo digo en voz alta, desatando nuevamente el llanto.

Llamo a mamá para contarle. Mientras llora y me culpa por no cuidarme, Nami y Chubi, nuestras perras, van de aquí para allá como si nada, lamiendo y jugando sin darse cuenta de que son la poca normalidad que nos queda.

Pedimos por Rappi un colchón inflable de Walmart que está en oferta (267 pesos en vez de 534) y reorganizamos nuestra guarida, nuestro cuartel contra delirios y tempestades. El plan es que yo finja comodidad en la nueva adquisición que pondremos en una base de madera. Eliza descansa en el colchón queen size puesto sobre el suelo.

Bromeo con que será como ir a un mal día de campo, sin saber que en pocos días no tendría fuerza suficiente para levantarme y estaría conectado las 24 horas a un concentrador de oxígeno. Ella, luchando con sus propias dolencias, pasaría varias noches sin dormir cuidando que no me muriera, llorando en silencio, pidiéndole a cualquier dios que nos sacara de esto lo más rápido posible, intentando a su vez no dejarse caer.

Así inició la pesadilla más grande de nuestras vidas. Y sí, el inicio de esta crónica es pantanosa, porque cada quién vive la covid-19 a su manera y aunque en total la penuria duró dos meses, para nosotros fue como un día bochornoso cuyas horas se alargaban eternamente sin llegar al final mortífero previamente anunciado.

2. El último Pollo loco

Eliza comienza con dolor de cabeza el 5 de noviembre. También irritación y ardor de garganta. Según ella, de dientes para afuera, nada grave. Según yo, en mi paranoia silente, la antesala del viaje con Caronte. Según las estadísticas Plan Estatal de Prevención y Control del covid-19 ese día ella es parte de los 2 mil 333 casos activos en Coahuila.

Intuimos la muerte rondando desde cualquier rincón como una promesa que no queremos reconocer. Por eso, de pronto, nos preocupan cosas prácticas, de la rutina, como la comida. Resulta que cuando estás a punto de desquiciarte de angustia, son las pequeñas cosas las que te atan a la cordura.

Así que “bromeamos” diciendo que lo que más nos preocupa ahora es perder el olfato, el gusto y el apetito.

–Si nos vamos a morir, que sea bien comidos –suelto para aminorar el desánimo.

Y Eliza, quien todavía encuentra lugar para el buen humor, atina a decir que si vamos a probar una última comida con sabor, que sea un Pollo Loco con salsa verde y molcajeteada.

Nunca perdimos el olfato, ni el gusto ni el apetito. Pero ese pollo y medio que pedimos sí fue la última comida más o menos normal que tuvimos.

Este mismo día tengo síntomas sin darme cuenta. Le atribuyo el cansancio y la somnolencia incompatibles a las malpasadas del trabajo, pero la verdad es que mi cuerpo se está descomponiendo. Mis 86 kilos, mi metro sesenta y nueve de altura, mi miopía, nos estamos yendo a la mierda poco a poco. La covid-19 es un balazo que no avisa. Lo entiendo al respirar: cada que inhalo hay una punzada cerca de las costillas izquierdas; al exhalar se detona un ardor en la parte media de la espalda.

Para el 6 de noviembre, con mi diagnóstico negativo, mis piernas tiemblan. Siento cada uno de mis huesos, todos doliendo poquito, todos quejándose, como diciendo: “tarde o temprano, esta no la libramos”.

Pero lo peor es el dolor en el tórax. Una presión asfixiante. Como si dos paredes me apachurraran constantemente por el pecho y por la espalda. No importa si estás de pie, no importa si estás sentado, no importa si te acuestas boca abajo como sugieren los médicos. Que te quede claro. Al coronavirus no le importa. Incuba en silencio y explota en medio de fanfarrias.

3. Un tanque de oxígeno que no se puede usar

La habitación sigue desordenada. Los delirios ya no son imaginarios. La tempestad está en nosotros. Todavía no se siente el frescor del otoño y a las 10 de la mañana de aquel viernes 6 de noviembre, ya no tengo fuerza ni para fingir la sonrisa. El oxímetro marca 88. Y emite un sonido de alarma. Y nos espanta. Y no sabemos qué hacer. Después el número sube a 92. Pero el sonido de alarma sigue. Seguimos espantados. Seguimos sin saber que hacer y los minutos son días. El número baja otra vez: 86. Y oscila un montón. Nos asusta un montón.

Mediante una detallada consulta telefónica, el doctor Carlos Ramos del Bosque (quien nos dio seguimiento diario y preciso) nos pide conseguir un tanque de oxígeno.

Quizá es el miedo, quizá es más fácil no lidiar con nada de esto o en realidad la falta de oxígeno me obliga a dormir… Horas después, a las tres de la tarde, cuando despierto, Eliza ya hizo llamadas, entró a decenas de grupos de Facebook creados a raíz de la pandemia donde se rentan y compran tanques y concentradores de oxígeno, y consiguió uno de 680 litros.

El número abruma si no sabes del tema, pero en realidad es un tanque pequeño, no mide ni un metro y viene con sus ruedas para poder moverlo.

En nuestro caso, el tanque es prestado y es también lo más viable. Una gráfica de Google Trends muestra cómo en noviembre comienza a elevarse la búsqueda por este tipo de artefactos.

La alta en la demanda ocasionó que los precios subieran. Durante noviembre y diciembre del 2020, un tanque de oxígeno pasó de costar 2 mil 800 pesos a casi 18 mil, un aumento del 543 por ciento, de acuerdo con un sondeo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Volviendo al encierro, la máquina en mi dedo indica el 86 por ciento de oxígeno en la sangre. Todo da vueltas. Ayer estaba todo bien y ahora no me puedo levantar de la cama. Hablo lento. La cabeza está a punto de explotar. Los huesos gritan. Las costillas se quejan. La espalda se siente como si cientos de pequeños clavos se encajaran al respirar. La garganta arde. No soporto los lentes. Tampoco puedo enfocar bien con los ojos desnudos. Siento frío a pesar de las cobijas, pero estoy sudando. No hay fiebre todavía, pero la temperatura sube: 38 grados. Las manos tiemblan. Los brazos se contraen. Las piernas son trozos de concreto. En mi pecho hay algo muy pequeño que parece obstruir el aire. ¿Y Eliza? Sé que está aquí, cerca. Sé que la escucho. Sé que se acerca a escucharme respirar y me pregunta cosas que no alcanzo a responder porque los párpados, los párpados…

Despierto otra vez a las cuatro de la tarde. La oxigenación en 82. Y cada una de las cosas dichas antes duele un poco más. La gente dice: “Si te da covid es como una gripe pero más fuerte”. ¡Al carajo! ¡No! No se compara.

El doctor Ramos del Bosque dice que la mejor forma de controlar la respiración de manera natural era acostarse boca abajo y de ser posible poner algunas almohadas en el estómago. Y entonces quedarse ahí, respirando profundamente. Lo más inmóvil que pudiera estar.

Pero solo apoyarse de lado con la mano, activa un ardor que va desde la muñeca hasta el hombro y luego baja por toda la espalda hasta la cadera. Y que te empujen no es una mejor opción. Además tengo solo una almohada vieja que se despedorra al tacto, así que llamo a mamá para pedirle ayuda: almohadas ortopédicas.

Media hora después, a las 4:30 de la tarde, la oxigenación baja a 77. Cada minuto, una moneda al aire: una cara del lado de la suerte y la otra sonriéndole a la muerte que todo el tiempo está acostada a mi lado… acariciándome la espalda, viéndome con sus cuencas vacías esperando que le devolviera la mirada.

Eliza carga con su propio dolor, con la incertidumbre, pero todo en ella es luz. Convierte su teléfono en la sala de control, convierte su miedo en acciones razonables para mantenerte vivo mientras estoy inconsciente. Tal vez, en mis sueños, yo esté teniendo pesadillas. Ella la está viviendo y es terriblemente cruel que no pueda ayudarla.

A las ocho de la noche, mi amigo Esaúl García pasa por el tanque y lo lleva a casa. Esaúl es siempre generoso y lleno de bondad, pero en esta ocasión me lo pareció aún más, el pasado 10 de septiembre su papá, don Constantino, falleció por coronavirus en la clínica 2 del IMSS habilitado para pacientes covid.

Hasta el 6 de noviembre, en Coahuila se estimaron 35 mil 526 casos acumulados y 2 mil 581 muertes. Los datos federales sumaron 955 mil 128 casos y 94 mil 323 muertes. Don Constantino García entre ellos.

El dolor crea lazos fuertes e inefables. O tal vez sean los misteriosos caminos de Dios como dice mamá.

Aún con toda esa reflexión, esta noche no podemos usar el tanque porque no conocemos un lugar donde rellenarlo. Y los lugares por los que preguntamos a domicilio ya no ofrecían el servicio o nos daban precios de 2 mil, 2 mil 500 pesos.

La fatiga me hizo dormir toda la noche. Eliza había leído que los periodos de sueño son los más peligrosos porque es natural que la oxigenación baje y los pacientes con covid-19 enfrenten complicaciones. Así que la pasó despierta con base en voluntad, acercándose sin que me diera cuenta a monitorear los niveles. No supe nada hasta que ella me lo confesó por la mañana.

Al día siguiente fuimos al Hospital Christus Muguerza para tomar una radiografía: “Rayos X. Tele de torax. Valoración para I.Q.”, señala la orden con cédula profesional 222051. La interpretación confirmó lo obvio. Los puntos blancos en la parte baja del pulmón izquierdo son, dice el doctor, “una típica radiografía por covid-19”.

¿Era grave? Difícil decirlo aún. ¿Se complicaría? Imposible predecir. Mamá y papá nos ayudaron a rellenar el tanque ese día.

4. Si no te hospitalizan, te vas a morir

Es sábado 7 de noviembre a la una de la tarde. Los más de 20 grados calcinan la fantasía otoñal. Todo es cantar de pájaros, cláxones de automóviles, las cosas son golpeadas por el sol y hojas muertas de árboles acumuladas en la cuenta.

Pero todos los ruidos desaparecen con el tanque de oxígeno que burbujea tan monótono y uniforme. Mi receta es de 2 litros por minuto en lapsos de cada media hora cuando la oxigenación baje de 90: actualmente estoy en 80.

Estoy alucinado porque es la primera vez que uso una cosa de estas. Y finjo ser un supervillano de cómics. “No te preocupes”, le digo, “he leído suficiente ficción como para saber que este es el momento en donde el protagonista de la historia sufre algún incidente y es ahí donde obtienen sus poderes sobrehumanos”. Es incómodo y sorprendente. La mirada desencajada de Eliza lo dice todo: el temor, la desesperación, la impotencia.

Las mascarillas son incómodas. Si están mal ajustadas no tiene la eficiencia correcta porque se escapa el oxígeno, pero si ajustas de más dejan marcas en la cara. La miopía lo empeora todo. Llevar lentes simultáneamente no es fácil porque todo el tiempo se resbalan, pero si los quito no veo ni distingo con claridad. Si no quieres usar mascarillas completas puedes usar puntillas, pero esas resecan las fosas nasales por dentro y por fuera.

Así pasan cuatro días. Sin novedades. Sin mejoras.

Tratamos de recargar el tanque siempre a tiempo, siempre con previsión. Pero el miércoles 11 de noviembre, a eso de las 11:30 de la noche, la oxigenación bajó a 76. Me puse la mascarilla, abrimos la llave de paso, y aunque estaba conectado, apenas subió a 85. Elevamos el volumen de 2 a 4 litros por minuto y había poca diferencia.

Una hora después, el tanque se acaba. Pensamos esperar, pero la oxigenación baja nuevamente. 84, 82, 80.

Eliza marca al 911. El doctor con quien nos comunican hace las preguntas de rutina y al decirle que la oxigenación va en 77 le dice los siguiente:

–Tiene que conseguir oxigeno urgente. Si no puede, lo tiene que hospitalizar. Si no, se va a morir.

El hombre detrás de la bocina sugiere que el nuevo hospital del ISSSTE, el que está enfrente del Hospital General, cerca del Centro Metropolitano. Pero no hay garantía de que nos reciban directamente. Es ir a urgencias, hacer fila, y esperar que no haya nadie en peor condición. Una vez admitido, no hay garantía de salir.

Preferimos buscar oxígeno, pero todos los negocios a esta hora están cerrados. De más de 10 opciones, solo uno contesta por instagram: Oxígenos industriales Navarro. A la 1:11 nos dice que tiene servicio de 24 horas. Así que nos tranquilizamos.

Llamamos a varios amigos con auto para que nos auxiliaran. El primero no contestó. El segundo estaba muy borracho. El tercero estaba muy drogado. Finalmente, Omar Saucedo respondió de inmediato.

–Voy para allá. Dame 15 minutos –dijo.

Cinco minutos después el negocio nos cuenta que solo nos espera 20 minutos porque “ya me quiero ir”.

Cancelo con Omar. Eliza y yo subimos al auto. Ella insiste en que puede ir sola, que yo no debería ajetrearme tanto, pero el miedo es canijo. Así que envuelto en una cobija, con una sudadera, con el cuello envuelto en una bufanda para combatir el fresco de la noche salgo de la casa. Las piernas están a punto de ceder con cada paso. Y el oxímetro todo el tiempo en el dedo: 84… 80.. 82… 77. Y el corazón nuevamente acelerado. Pumpumpumpumpumpumpum…

Al final conseguimos el oxígeno: 8 kilómetros, 16 semáforos y 250 pesos después. El valor de una vida contrarreloj.

La lección es clara: no podemos volver a pasar por algo así. No queremos. Yo duermo otra vez la mayor parte del día. Eliza, con su magia de nuevo, consigue un concentrador, un aparato que se conecta a la luz y produce una cantidad “infinita” de oxígeno, aunque por las noches el motor que tiene rumba permanentemente y la luz verde de su tablero ilumina nuestra zozobra.

Los días siguientes son confusos. Mucho dormir. Mucho dolor. Mucha angustia. Nunca había visto en Eliza tantas ojeras. Nunca había visto tanto amor. De ella, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi suegra, de mi cuñada, de mis sobrinos, de mis tíos y tías. Amor de mis amigos, de amigos de mis amigos, de compañeros de trabajo, de conocidos.

En los siguientes tres días llegan cinco inyecciones de dexametasona, unos esteroides recetados por el doctor para ayudar a que los pulmones se desinflamen. Duelen feo, la sensación de hinchazón se queda por horas y si te sobas demasiado te deja moretones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que este corticosteroide es eficiente para combatir los estragos de pacientes con covid-19 en estado crítico ya que “reduce en alrededor de una tercera parte la mortalidad de los pacientes conectados a respiradores y en torno a una quinta parte la de los pacientes que solo necesitan oxígeno.

5. Macho alfa, pulmón covid

Así, con las nalgas adoloridas, conectado al concentrador, con fuerzas apenas para moverse, un ratón aparece en la casa. Eliza lo ve y corre a esconderse a la habitación. Yo, macho alfa, pulmón de covidD, coloco toallas y periódicos en las partes bajas de las puertas para acorralarlo en la sala, además de trampas de pegamento en toda la casa.

Es una doble carrera contra el tiempo. Tengo que cazarlo antes de que caiga la noche, cuya temperatura amenaza los 10 grados con una tormenta en puerta. Y espero lograrlo antes de que la fatiga me desplome.

Enciendo el comal y pongo romero a acitronar. Leí en internet que ese aroma atrae a los roedores y en este momento soy una suerte de covidoso de hamelin. Pero mi táctica no funciona. Así que es momento de sacar la artillería pesada.

Doscientos gramos de tocino sobre una sartén enardecida. Hasta le echo un toque de sal para que la rata no oponga resistencia. Y cuando ya está bien doradito, agarro el utensilio por el mango y lo voy paseando por cada rincón para que el olor la seduzca. Mi avance, sin embargo, es lento porque por donde camino voy buscando enchufes para conectar el concentrador. No quiero que me encuentren muerto y las noticias me retraten como el loco que perseguía ratas con tocino ahumado.

Nada funciona. Y con razón. Estoy pensando con los pulmones, no con la cabeza. Tengo que convertirme en cazador. Así que hago lo debido. Me siento a esperar que algo ocurra. Lo que sea. Y lo primero que ocurre es que Eliza, desesperada, toma un cobertor y sube a mi auto estacionado en la cochera. Está dispuesta a pasar ahí la noche con tal de no convivir con un ratón.

Abandonado a mi buena suerte, me siento en la sala con la mascarilla puesta. La adrenalina me hizo olvidar los dolores musculares. Me hizo pasar por alto la respiración agitada. Oxigenación en 85. Ritmo cardiaco en 135. Presión arterial en 145 sistólica, 92 diastólica.

Veinte minutos después, rendido, camino hacia nuestro cuarto, como soldado raso cumpliendo la orden de inspeccionar. Y todo estaba bien con el mundo. La rata ha caído.

Es la primera vez que nos reímos en una semana.

La resurreción

En una habitación desordenada, cuartel contra delirios y tempestades, durante la víspera de invierno: la muerte vino a visitarnos. Nos sedujo día y noche durante 17 días. Después de eso fue un coqueteo intermitente. Pero como si se tratara de una historia mesiánica, vencimos. No morimos, pero sí resucitamos. Somos nosotros, pero somos otros.

Después de las primeras dos semanas lo que quedan son secuelas. El cuerpo no responde igual. Las ingles me duelen, como si mis piernas se hubieran olvidado de cómo caminar. Ante el menor esfuerzo, viene una fatiga repentina. Subir escaleras no es un buen plan. Mi corazón todavía se agita mucho llegando a 200 pulsaciones por minuto en reposo. ¿Efectos colaterales minúsculos? Me duelen permanentemente las articulaciones y ya no soporto el picante como antes.

Los diagnósticos del neumólogo David Saucedo y la terapeuta en respiración pulmonar Ana Lilia Martínez ayudaron a despejar dudas. Porque las enfermedades también se combaten con confianza en uno mismo. Y bueno, los ejercicios para fortalecer la respiración.

Los días transcurrieron bajo prescripción de Salmeterol en forma de Seretide, un polvo dulce que aspiro de un disco con inhalaciones de tres segundos al amanecer y por la noche. Prednisona en forma de Meticorten dos veces al día. Todas las vitaminas que jamás consumí: A, B, C, Zinc. Ibuprofeno como padre nuestro.

Mamá nos compró una caminadora y me da cada tanto unas amarguísimas gotas de cúrcuma con vitamina D3: es como tomar aceite tibio.

Tomé terapia alternativa de biomagnetismo, pero no volví.

Comimos Pollo Loco de nuevo. Se metió otro ratón a la casa y mejor nos mudamos. Pude volver a leer y jugar videojuegos sin que los ojos se inyectaran de sangre y lágrimas al instante.

Meses después nos reencontramos con amigos.

El viernes 9 de julio de 2021 me vacunaron. A Eliza un día después. A los dos nos hizo reacción, la más temida de los chavorrucos: Astrazeneca. Y es que mientras la eficacia de este antígeno es del 63.09 por ciento según la OMS y de 76 por ciento según el gobierno mexicano, las reacciones en personas jóvenes se desatan porque el sistema inmunológico reconoce a la vacuna como un elemento extraño y lo ataca.

En nuestro caso esto se tradujo en cuerpo cortado, dolor de garganta, 39 grados de temperatura. Dos días tirados en cama.

Ahí vamos. Aprendiendo. Acostumbrándonos a la mentada nueva normalidad. Viendo como la tercera ola imparable con 17 mil casos nuevos solo el miércoles 27 de julio, 17 mil personas que quizá están en angustia, que tal vez no pueden respirar bien, cuyos pensamientos más oscuros los estén quebrando: “¿y si me muero?”

Sobrevivir al coronavirus nos dio unas ganas tremendas de vivir como nunca, de redescubrir todo, de volver a salir. Así que desde aquí, desde las palabras que ya no pueden pronunciar mis familiares muertos por la enfermedad, los padres, madres, hermanos, hermanas de mis amigos, conocidos de conocidos, te digo algo, covid-19: ¡ojalá que pronto estemos todos vacunados y vayas al carajo! Sin solemnidad, sin metáforas, sin trabas. Derechito al carajo.

*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona