Maíz nativo, el habitante de la Ciudad de México que se resiste al desalojo

16 junio, 2023

Es una de las ciudades más pobladas y famosas del mundo, en el imaginario, su territorio es sobre todo gris, ruidoso, amontonado y de pronto hostil, pero lo que pocas personas saben es que su mapa es muy verde, más de lo que cualquier apostaría, un verde que resiste en la periferia, en el barrio, donde aún existe el habitante más antiguo de la ciudad: el maíz

Texto: Greta Rico y Anaiz Zamora / Lado B

Fotos: Greta Rico

CIUDAD DE MÉXICO. – La Ciudad de México es presumida. Le gusta que digan que en ella pasa de todo. Disfruta de sus torres bancarias que pueden bailar al ritmo de los temblores. Es pretenciosa, alardea lo mismo de sus calles con inspiración francesa, que de sus grandes tianguis donde se vende cerveza con limón y chile, en vasos de licuadora.

Ha desarrollado la habilidad de aparentar que «todo está bien», aunque hace mucho que no es así. Está por cumplir 700 años y parece que nadie se acuerda de cómo era cuando nació, sin concreto, sin pavimento y con canales de agua en lugar de calles. Sólo tiene un habitante, incluso más viejo que ella, que atestiguó esa historia: el maíz.

A ese viejo compañero se le calculan más de 10 mil años. Tiene temple, se transforma, se adapta a los caprichos de una ciudad que parece hacer de todo para desalojarlo. Pero el maíz sobrevive, construye comunidad y se hace presente. Está en cada esquina de la ciudad, en forma de chilaquiles, quesadillas, gorditas, pozole, tamales, tlacoyos, elotes con chile, y una larga lista de manjares que se ofrecen en los puestos ambulante de comida, y cada vez con más frecuencia en los menús de selectos restaurantes.

De esa presencia feroz deviene la idea de que el maíz es la base de la alimentación mexicana y su riqueza culinaria, patrimonio de la humanidad. La frase “el maíz nos da identidad” se suele decir con orgullo, sin embargo colocarlo como emblema en leyes y discursos internacionales, contrasta con las decisiones que se toman para que la Ciudad de México cumpla sus deseos de grandeza, borrando la historia del maíz y acortando su espacio.

En esta gran ciudad llena de edificios, casas y avenidas hasta de dos pisos, aún se producen 3 mil 733 toneladas de maíz nativo cada año. Y aunque parezca mucho, esa cantidad no alcanza para saciar el hambre de la quinta ciudad más poblada del mundo.

Al igual que la población chilanga -como se le llama a quienes habitan este territorio-, el maíz de la ciudad está acostumbrado a la vida dura y caótica. Sobrevive a la altura que deja a muchas personas sin aliento, resiste los graves niveles de contaminación y se enfrenta al cambio climático que ha modificado la temporada de lluvias y sequías.

Es tal su capacidad de adaptación que puede resistir a las granizadas cada vez más frecuentes. Es terco: se obstina en quedarse en una ciudad que tiene prisa por crearse una identidad meramente capitalista. Pero es una lucha que no da solo, lo hace de la mano de quienes aún lo siembran y cosechan, la mejor manera de cuidarlo y conservarlo.

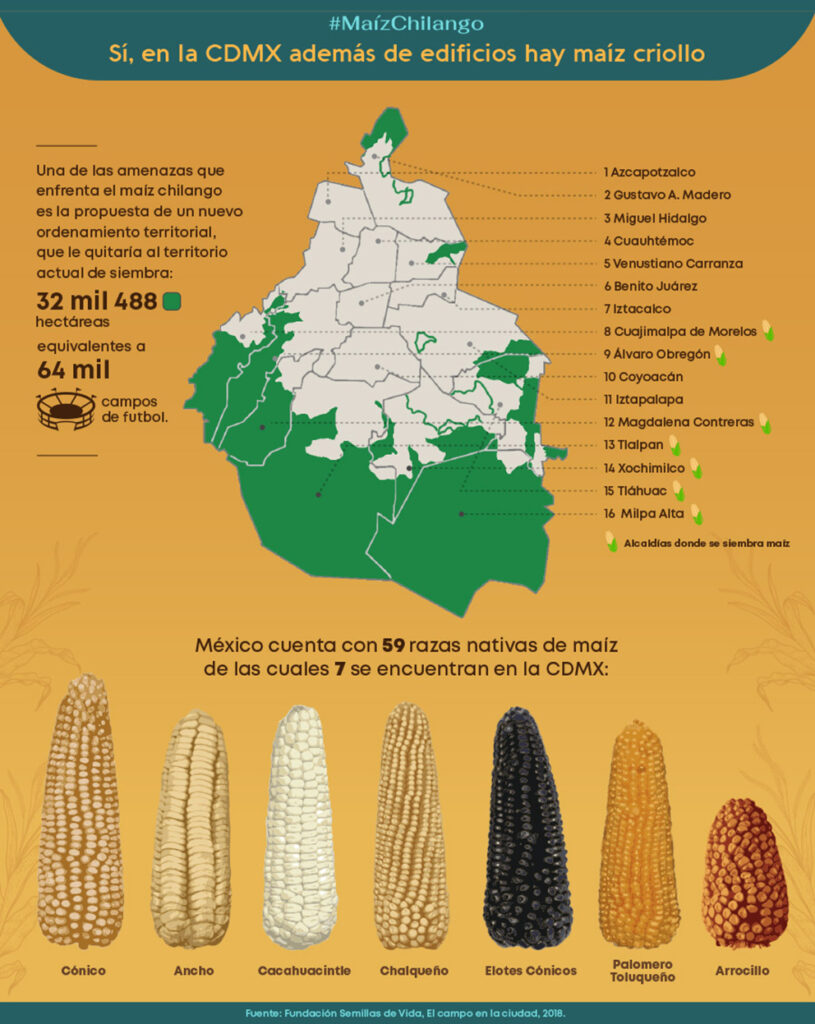

Cuando la ciudad no había desarrollado su gusto por el cemento y antes de que dejaran de nombrarla Tenochtitlan, podía alimentarse a sí misma. Ahora el 80 por ciento del consumo alimenticio que necesita viene de otros estados, pero en su época prehispánica se sembraba suficiente maíz, y alcanzaba hasta para dar tributo. Hoy, el habitante más viejo solo crece mayoritariamente en 4 de 16 alcaldías: Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan, ubicadas en una periferia marcada por la desigualdad y la pobreza, barrios donde los modos de vida y convivencia son distintos, donde aún hay celebraciones y fiestas patronales y donde, sobre todo, se conservan conocimientos ancestrales y tradicionales.

Cambiaron chinampas por promesas

Olvidadiza es y siempre ha sido la Ciudad de México. Se le olvida cada vez con más frecuencia su pasado agrícola, las chinampas, un método de cultivo que utiliza todos los elementos naturales que integran un humedal, desde los árboles hasta el lodo.

Las chinampas eran tan importantes en la época prehispánica que incluso se crearon alianzas entre diferentes pueblos para defenderlas, pues lo más preciado entonces era el alimento. El maíz comenzaba su reinado como el grano más consumido en México.

La cantidad de nutrientes que tiene la tierra chinampera permite sacar tres cosechas al año, cuando otros sistemas de agricultura generalmente producen solo una. En la Ciudad quedan 2 mil 500 hectáreas y 20 mil chinampas, las últimas del mundo, que representan menos del 3 por ciento de lo que hubo en su época de gloria, hace más de 500 años.

En las chinampas, que aún sobreviven en Tláhuac y Xochimilco aunque algunas se han transformado en viveros de flores y plantas no comestibles, se desarrolló el sistema de policultivo que México presume al mundo: la milpa.

En textos académicos y especializados, la milpa se define como un “agroecosistema”, o como un “espacio dinámico de recursos genéticos”. Quienes la siembran explican que lo que se hace es aprovechar la tierra, sembrando maíz y otros productos a su alrededor; es un sistema donde cada elemento hace una labor.

Por ejemplo el frijol crece enredado en el tallo del maíz, y sus raíces aportan microorganismos que fijan nitrógeno del aire en el suelo, indispensable para que el maíz crezca; mientras que las hojas de la calabaza hacen sombra para que el maíz resista los rayos del sol. Se han encontrado registros de milpas con hasta 150 elementos, pero lo más común es sembrar maíz, frijol, calabaza, chile y quelites.

Cuando la ciudad le fue cediendo territorio al desarrollo industrial, las oficinas y las viviendas se volvieron prioridad y poco a poco la ciudad perdió la capacidad de producir sus propios alimentos, lo que se conoce como soberanía alimentaria

Ramón Vera dice que la pérdida de soberanía alimentaria es resultado de una “guerra para lograr que los seres humanos trabajen para alguien más, en vez de producir o resolver lo que más les importa, que es la comida”.

Él creció en la Ciudad de México. Cuando era niño aún había milpa en donde ahora solo hay fábricas y estaciones de tren suburbano. Lleva más de 30 años acompañando a las comunidades en la defensa de sus territorios y, todavía hoy, al hablar del maíz se le ilumina el rostro y se alegra su voz.

Esa guerra, dice Ramón, cofundador del suplemento Ojarasca del periódico La Jornada, es también contra los pueblos y su sistema alimenticio. Y se ejecuta cuando se prioriza el desarrollo industrial sobre el desarrollo rural, cuando se aprueban leyes que benefician a las empresas y olvidan a las personas, y cuando se daña la capacidad productiva del suelo con mala planeación urbana y desarrollo inmobiliario.

“El maíz es el centro de origen de toda una civilización, pero lo pensamos como una cosa, y cuando lo vemos como un objeto, lo vemos desprovisto de todos los procesos y los ámbitos de comunidad que lo cruzan. Cuando hablamos de maíz, en realidad hablamos de una relación de cuidados”, reflexiona Ramón.

Se trata de una guerra disfrazada de promesas que la Ciudad de México no puede cumplir, como mejor calidad de vida y oportunidades de empleo para todas las personas. Así atrajo a mucha de su población, que terminó en asentamientos irregulares y zonas periféricas. Sus aires de grandeza suelen ser clasistas y racistas, pues considera que el campo y la agricultura son “tarea de pobres”. Una idea que se refuerza desde la política internacional que convierte al campo en un destino no deseado, explica Rocío Venegas, profesora de Relaciones Internacionales de la FES-Acatlán UNAM.

Cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá (TLCAN), a la CDMX le resultó fácil atraer a más personas: les invitó a dejar el campo y comenzar en ella una vida de obreras, maquiladoras u oficinistas. En ese acuerdo, México ponía la mano de obra, y Estados Unidos y Canadá la tecnología. Rocío identifica que en ese momento el abandono al campo, lo rural y lo agrícola, se hizo aún más evidente bajo argumentos de libre competencia, el mercado y la inversión extranjera.

A partir de la firma del TLCAN, el gobierno mexicano comenzó a desmantelar las estructuras de apoyo a la producción del maíz nacional y se eliminaron programas sociales que permitían a muchos campesinos invertir en sus cosechas, y sobre todo comercializar sus productos, por ejemplo la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

Esto afectó principalmente a campesinos que tienen espacios de siembra y cultivo pequeños, con procesos más artesanales y tradicionales, pues sus precios no lograban competir con los precios del maíz que se comenzó a importar y que proviene de procesos agrícolas industrializados y desde otra visión de la tierra.

Los cambios más drásticos que ha tenido la ciudad son producto de su amor por lo extranjero, y sus ganas de tener formas de vida como las del norte global. A un campo cada vez más reducido y abandonado, le sobreviven las personas que lo entienden como un modo de vida y que ahora también deben resistir a las políticas y demandas que se derivan del T-MEC, el acuerdo internacional que sustituyó al TLCAN y que busca “modernizar las disciplinas en materia de comercio agrícola”.

Una amenaza para las semillas

Del origen de la Ciudad de México se cuentan muchas historias, del origen del maíz también. Algunas son míticas, e incluyen dioses, hormigas y, en casos extremos, hasta extraterrestres, pero lo que tienen en común es que el maíz existe porque se relaciona con las personas, los territorios y con otras plantas. Su origen y capacidad evolutiva son producto de su domesticación, un concepto que no es más que la selección humana de semillas.

El maíz es una planta muy particular, porque cada uno de sus elementos se utiliza. Su floración es el grano y tiene dos funciones principales. La primera, ser comido. La otra es ser la semilla que se siembra. El maíz es cíclico: se siembra, se cuida, se cosecha, se seleccionan los granos y los mejores se guardan para el siguiente ciclo. Para defender el maíz hay que sembrarlo. Eso lo saben quienes lo consideran parte de su familia.

Judith Cabello y Daniel Vázquez son habitantes de Milpa Alta, una alcaldía cuyo nombre hace referencia a los largos tallos de maíz que ahí se dan, que alcanzan hasta dos metros y siguen siendo los más altos del sur de la Ciudad de México.

Ellos han logrado construir y mantener su relación con el maíz de diferentes formas. Para la familia de Judith, el maíz siempre ha sido un integrante más, nunca han dejado de sembrarlo. Daniel tenía una relación más lejana, pues su familia sí dejó de hacerlo pero, durante su carrera académica y profesional como ingeniero bioquímico industrial, estudió y trabajó con agroquímicos que dañan la tierra, lo que lo llevó a cuestionar muchos procesos de laboratorio y a encontrar maneras de hacerlo distinto.

De esa inquietud, de las ganas de anclarse a su comunidad junto a su familia, dejar de pasar más de 4 horas diarias en traslados a su trabajo, así como su interés cada vez más creciente en el maíz, Judith y Daniel crearon el Colectivo Rural Atocpan, una iniciativa que busca que el conocimiento tradicional sobre el maíz y la milpa vuelva a ser parte de la vida diaria.

En las colonias más pobladas de la ciudad es poco común tomarse el tiempo de conocer a todos los vecinos, más extraño es hablarles. Sin embargo en los barrios y en las colonias, es donde la Ciudad aún teje su comunidad. En Milpa Alta las personas todavía se saludan por su nombre, se dan los buenos días, y tienen costumbres de hace mucho tiempo, como el intercambio de semillas, una de las tecnologías de agricultura más eficientes para la reproducción de mejores cosechas.

Ese intercambio de semillas es fundamental para la vida, la ciudad y el maíz. Daniel lo sabe y por eso él y su esposa Judith, como parte de las acciones del Colectivo, abrieron la “Casa de semillas” de Milpa Alta, para lo cual destinaron un espacio de su propia casa. En los espacios académicos, lo que hicieron se conoce como “banco de germoplasmas” o “banco de semillas”.

El espacio de Milpa Alta no cuenta con bóvedas gigantes que resguardan las semillas en temperaturas bajo cero, como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con sede en Texcoco, o el banco de germoplasma de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), pero la variedad de semillas de maíz va creciendo gradualmente por donaciones de personas campesinas que creen en el proyecto. Cualquier persona puede donar, pero también cualquier persona puede pedir semillas, con el compromiso de sembrarlas y regresar una parte de su cosecha para continuar el ciclo.

El empeño que parece existir por desalojar al maíz de su territorio, también se ve en las ganas que tiene México de estar a la moda con el resto del mundo, y monopolizar las semillas, actualmente protegidas por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 78) que privilegia el derecho de las y los agricultores a usar e intercambiar sus semillas y se favorece la diversidad genética.

Pero existe la amenaza de hacer una Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que determinaría multas impagables a quien utilice sin permiso semillas, flores, frutos o cualquier estructura vegetal protegida, y la prohibición de libre intercambio de semillas y plantas privatizadas, lo cual pondría en desventaja a quienes cuidan el maíz desde su semilla.

Y aunque parezca la línea argumental de una película, ya ha sucedido que gigantes comerciales demandan a pequeños agricultores por la “propiedad intelectual” de las semillas.

Con las ganas que tiene la Ciudad de México de volverse más “vanguardista” y neoliberal, le apuesta a que quien la habite piense que lo empaquetado, lo expedito y lo que se produce en grandes cantidades es mejor. El desconocimiento del pasado y de los métodos tradicionales –que se oponen a la inmediatez de cualquier supermercado– juegan a su favor.

Esa alianza cada vez más fuerte con las grandes empresas, hace que la amenaza contra las semillas y el maíz nativo se sienta peligrosamente cercana.

Hay un maíz al que le han arrebatado su autonomía y su capacidad de adaptarse al entorno paulatinamente. “La ingeniería genética forzó una transformación que no se daría en condiciones del medio ambiente”, explica Alma Piñeyro, doctora en ciencias de la UAM, quien por años se ha dedicado a investigar los genes que caracterizan al maíz.

El maíz transgénico es un rival fuerte que busca habitar los espacios que le son arrebatados al maíz nativo, fue creado en un laboratorio por agroindustrias, con la idea prometedora de generar comida de manera más rápida y en las cantidades que demandan las ciudades hambrientas.

Alma pone en palabras sencillas el proceso llevado a cabo en laboratorios: dentro del ADN del maíz se introdujo material genético de virus o bacterias, para que el maíz sea capaz de producir su propio insecticida; esto permite que cuando se siembra una semilla y crece el maíz, las larvas de insectos se mueran al comer la planta.

Otra de las combinaciones genéticas que se realizaron fue agregar un gen resistente al glifosato, un herbicida de amplio espectro, que mata todas las hierbas y maleza que crece alrededor del maíz. Este es uno de los químicos más utilizados en la agricultura industrial y se ha demostrado que tiene un alto costo ambiental.

Se han hecho algunos estudios sobre si el maíz transgénico podría tener un impacto en la salud humana cuando lo comemos, pero Alma dice que no existe ninguno que se acople a la realidad mexicana, en donde el maíz es consumido toda la vida.

México es de los pocos países que aún resiste ante los transgénicos, pues su siembra no está autorizada, sin embargo, la Ciudad de México ya come este tipo de maíz, se encuentra en cualquier supermercado, en productos como botanas y tostadas, en las carnes importadas, ya que se usa para alimentar el ganado, y en el jarabe que endulza los refrescos.

El verdadero negocio de las empresas transnacionales que venden maíz transgénico no está en los alimentos, ni tampoco en la venta de las semillas, está en el paquete tecnológico que ofrecen: prometen que la semilla va a producir más, pero no cuentan que sin los químicos que ellos venden, la semilla no funciona, tampoco dicen que la magia se acaba pronto y las semillas no duran muchos ciclos, como las que siempre han existido en el país.

En México, y por supuesto en la ciudad capital, se ama comer lo que crece alrededor del maíz, incluso sus hongos –el huitlacoche– se disfrutan en una quesadilla, con o sin queso, flor de calabaza o verdolagas. “Es una cosmovisión absolutamente distinta de la tierra y de la milpa, y de lo que nos alimenta y de cómo nos concebimos. Para Estados Unidos, el maíz es para alimentar animales, aquí es otra cosa”, explica Julia Álvarez Icaza, una de las integrantes de la campaña “Sin maíz no hay país”.

Otra cosa no dicha del maíz transgénico es que es imposible contener su reproducción. Por naturaleza, el maíz tiene un sistema de polinización que se da con el viento, o con la lluvia, “el asunto con el transgénico es que si empieza a soltar polen, parte de ese transgen puede viajar en el polen e introducirse en un maíz criollo y no sabes el potencial de riesgo que tiene, porque ya lo contaminaste”, dice Julia.

Ella también forma parte del equipo de abogados que presentó una demanda colectiva que ha logrado frenar los permisos de siembra de maíz transgénico que pidió Monsanto, Monsanto Comercial, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), y Syngenta Agro.

En julio de 2023 se cumplen 10 años desde que 53 personas presentaron una demanda colectiva, para solicitar que los tribunales federales declaren que “la siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud y culturales”, explica Julia.

Una serie de recursos legales y jurídicos ha permitido que, aunque aún no se resuelva esa demanda, existan varios amparos y medidas precautorias, ratificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para mantener la suspensión de siembra de maíz genéticamente modificado (GM). Otra de las barreras que tiene el maíz transgénico para entrar a México es el reciente decreto presidencial, publicado el 13 de febrero del 2023, donde el glifosato queda prohibido.

El maíz transgénico aún no hace su entrada triunfal en los campos de cultivo chilangos, pero las empresas que lo promueven y que buscan sembrarlo en todo el territorio, ya tienen sus oficinas y sedes en los grandes edificios que integran el paisaje favorito de la Ciudad de México.

La chinampera

Como es pretenciosa, a la Ciudad de México le gusta pensarse grande pero, comparada con sus estados vecinos, es chiquita. Su superficie apenas representa el 0.08 por ciento del territorio nacional. Se siente grande por lo poblada que está, pues con apenas mil 485 km2, concentra 7.5 por ciento de la población del país, poco menos de nueve millones de habitantes. Aunque si se cuenta a quienes se trasladan todos los días para trabajar o estudiar en ella, el número crece a 20 millones de personas.

Y decir poblada en realidad significa amontonada, pues esos 20 millones se concentran en menos de la mitad de su territorio. El resto es suelo de conservación y de agricultura. A lo que llamamos suelo es un territorio que antes era agua, canales, lagos y humedales. Como el humedal de Xochimilco que aún existe.

Xochimilco es un espacio al que muchos le quieren meter mano para todo, menos para la agricultura. La Guardia Nacional planea la construcción de un cuartel en el vivero Nezahualcóyotl. Airbnb ya ofrece cabañas para recibir a nómadas digitales y personas que quieren “conectar con la naturaleza”. Amazon y Tv Azteca instalan sets de filmación y varias empresas ofrecen experiencias inmersivas por los canales, para tomarse fotografías “únicas” al amanecer o al atardecer.

Y pensar que hace apenas 36 años las chinampas, un sistema de agricultura único en el mundo, y los agricultores de Xochimilco fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Quienes desconocen la tradición agrícola del territorio, lo llegan a llamar “la Venecia de México”, apodo que se ganó porque ahora es más conocido como un destino turístico. Cuenta con 11 embarcaderos donde se puede alquilar un viaje en trajinera, la embarcación más popular en los canales, que también se ha transformado para satisfacer al ojo extranjero o foráneo, pues antes no tenían el techo de tablón que ahora las caracteriza.

Por su tamaño, la trajinera era utilizada para transportar mercancías y personas, sus arcos (que en realidad se llaman portadas) son parte de la cultura lacustre xochimilca, y sólo se adornaban con flores los días de fiesta o en celebraciones donde se unían los barrios, como el concurso “La Flor más bella del ejido” que sigue realizándose.

La demanda de viajes en trajinera va en aumento desde el año 2000, cuando se declaró a Xochimilco como “Zona de Turismo prioritario”. Pero es muy probable que los más de 200 mil visitantes anuales ignoren la historia del lugar y desconozcan que algunos de sus habitantes siguen remando entre los canales para llegar a sus casas y sus chinampas, usando embarcaciones más pequeñas: canoas y cayucos que también se elaboran ahí.

La actividad turística representa un ingreso económico para muchas familias, pero también deja una huella ecológica significativa en el canal, que recibe descargas de aguas residuales clandestinas y se contamina con los fertilizantes y pesticidas que son utilizados para la producción de plantas de invernadero.

Las y los xochimilcas cuentan una historia paralela de la Ciudad. Vicente Morales es de ahí, por eso sabe moverse entre los canales que no se pueden transitar como las calles. Cuando era niño, el agua estaba limpia, hasta podía tomarla, lo que más recuerda de ese Xochimilco son los días en los que su familia se reunía a comer en una de las chinampas y su mamá lo mandaba a sacar un pez para asar, y hasta lo regañaba cuando él le llevaba dos.

Ahora el humedal se ha transformado tanto que ya no es el mismo lugar en el que creció. Los animales que aún sobreviven en el lago no son comestibles. Entre ellos se encuentra el axolote, una especie 100 por ciento chilanga que está en peligro de extinción, y al que le pasa lo mismo que al maíz: a México le gusta alardear de él, incluso puso su dibujo en el billete de 50 pesos, pero no lleva a cabo suficientes acciones para protegerlo, los niveles de contaminación del lago vuelven cada vez más difícil su sobrevivencia.

Ese es el Xochimilco en crisis que habita la hija de Vicente, Gabriela Alejandra Morales, una mujer chinampera que pasó de leer sobre el trabajo agrícola en la Universidad, a dedicarse a ello.

Hace siete años decidió que quería reconstruir su lazo con el territorio y se propuso aprender a sembrar. Comenzó con ayuda de su hermano, y aunque no sabía muy bien cómo hacerlo, porque no era algo que aún se hiciera en su familia, sí sabía que de la tierra se aprende trabajando.

La primera vez que se dedicó al campo terminó cansadísima y con las manos lastimadas, eso le hizo entender algo que le dijo su abuelo: a la tierra se le hace reverencia y por eso hay que agacharse para trabajarla. “El trabajo agrícola es pesado, y también es costoso, hay que comprar herramientas, material, insumos, pocas personas saben eso”, dice ahora con más experiencia.

Tampoco sabía remar, a pesar de ser costumbre en Xochimilco, porque no es algo que siempre hayan hecho las mujeres, y aunque de niña escuchaba las historias que su familia le contaba sobre el trabajo chinampero, ignoraba el tremendo desgaste físico que ambas actividades requieren. Gaby Ale, como le gusta que la nombren, ahora se siente orgullosa de la fuerza que ha desarrollado su cuerpo.

Ella tiene dos chinampas, una que compró y otra que rescató luego de que su abuelo la abandonara cuando creyó en las promesas de una ciudad industrializada, y dejara su trabajo como agricultor para trabajar en los tranvías. Esa chinampa se convirtió en basurero clandestino cuando su abuelo les dijo a sus hijos que estudiaran y no se dedicaran al campo, porque no les iba a ir bien. Por eso Vicente, el papá de Gaby, no le pudo enseñar a sembrar, no sabía cómo.

La Ciudad que nunca ha parado de crecer, comenzó a urbanizar aún más las periferias cuando Gaby era niña, y muchas personas decidieron secar el lodo y la tierra de sus chinampas para poder construir casas, algunas las vendieron. Varios canales se llenaron de concreto para construir calles sobre las cuales poder caminar y no remar. Por eso la chinampa de su abuelo quedó rodeada de casas. Y aunque aún hay un canal que está a pocos metros, Gaby no puede usar esa agua porque ya no sirve para regar.

La contradicción de una ciudad que se construyó sobre agua, es que ahora no la tiene. Hasta 1910, el agua que existía en Xochimilco abastecía a toda la Ciudad de México. En 1940 se hizo la primera desecación general del lago, una decisión que se tomó para tener calles y no canales. Así que ahora el agua llega desde plantas de tratamiento de aguas residuales, o desde los estados de Michoacán y Estado de México. La sequía es una palabra que se teme decir, pero un futuro predecible que la ciudad se niega a atender.

Ahora, además, la propuesta de un nuevo ordenamiento territorial en la CDMX agudizaría los problemas de agua, incluso secaría los depósitos subterráneos y de captación de lluvia, pues se pretende construir una serie de túneles y ductos para transportarla, y aunque parece algo que no impacta a la agricultura, en realidad, captar agua de esa manera disminuye la capacidad que tiene la misma tierra de recargar los mantos acuíferos, un proceso natural que se conserva cuando las actividades agrícolas no son agresivas con la tierra.

Nombrarse xochimilca es un sentido de identidad y de arraigo importante para Gaby Ale, por eso le interesa conocer la historia de su territorio y por qué lo han modificado de esa manera. Su apuesta política es transformar las lógicas desde las que se le entiende.

“Empezaron a secar el lago, porque no es lo mismo tener una cultura lacustre, donde convives con el agua todo el tiempo, a tener una cultura donde, al contrario, quieres estar seco, quieres caminar sin mancharte los zapatos, sin enlodarte (…), así comenzaron a discriminar a quienes cultivan, a quienes hablan una lengua, y pues eso tiene una consecuencia en el cómo se habita el territorio”, dice Gaby.

Sus bisabuelas y bisabuelos recibieron ese mensaje, abandonaron la lengua náhuatl y comenzaron a avergonzarse de su cultura lacustre.

Enviciada por esa concepción colonial de cómo debe lucir, la Ciudad ha cedido mucho de su territorio céntrico al desarrollo inmobiliario, y ha tratado al sur, donde está Xochimilco, como bodega de desechos. Varios de los 800 viajes diarios que durante los cinco meses posteriores al sismo de 1985, realizaron los camiones de volteo, terminaron en algunas chinampas. Incluso hoy esos escombros son visibles.

Y aunque le dijeron cómo debía lucir, a la ciudad nunca nadie la planeó, y su crecimiento desordenado intenta resolverse con decisiones que en realidad generan más problemas. Por ejemplo, para resolver el tráfico de ese lado de la ciudad se construyó el Puente Cuemanco, al cual se opuso la Coordinación de Pueblos de Xochimilco, que anticipó los problemas de inundación que ahora existen.

Más allá de lo que le cuentan sobre esta parte de la ciudad, Gaby vio cómo antes se trabajaba en el lodo, se sembraba en chapines (bloques del lodo que se saca del lago y se usa para germinar semillas) “era otra cosa, antes se veían árboles de ahuejote, más grandes, más frondosos, cada vez se ven árboles más pequeños, con plaga, esos árboles son la barrera natural para las chinampas, pues ahora ir en esos canales, es solo ver trajineras y muchos invernaderos”.

Gaby no pudo aprender de su abuelo cómo sembrar milpa y cuidar la chinampa, cuando comenzó a querer resolver esas dudas, su abuelo ya era bastante mayor y no podía trabajar junto a ella, aunque sí alcanzaron a tener bastantes pláticas antes de que muriera.

Lo que sí heredó de él fue la semilla de maíz que guardó de sus cosechas, y es la semilla que sigue sembrando. Sabe que hay un riesgo latente de que los conocimientos de agricultura tradicional se pierdan, pues ahora viven en la memoria y conocimientos de personas que ya no son jóvenes, por eso su chinampa también cumple las veces de taller. Bajo un pequeño techo de aluminio Gaby coloca una mesa, unas sillas y un pizarrón, y organiza talleres para mujeres y personas jóvenes. Su deseo es compartir y ampliar el conocimiento.

“La chinampa no existiría si no nos la comiéramos, por eso es importante entenderla más allá de un espacio que nos da dinero para poder sostenernos; es un espacio único, tiene muy altos niveles de materia orgánica que hacen que sea apta para poder cultivar todo el año, no podemos desgastarlo, ni desperdiciarlo en poner pasto, en hacer canchas, o incluso cabañas”, para Gaby es importante que la Ciudad presuma su pasado lacustre desde la agricultura y no sólo desde las visitas a lugares turísticos.

La tierra aún sin pavimento que se conserva en el sur de la Ciudad de México es hogar de milpas muy particulares, de un maíz en su mayoría chalqueño, “que no es muy grande, es un maíz dulce”, describe Gaby. También hay maíces que son más rojos o azules, que luego se convierten en tortillas o antojitos más coloridos, y por supuesto el maíz más esperado que se cosecha en septiembre, el maíz que se come en un palito con mayonesa y queso: el elote.

La milpa que siembra Gaby es producto de sus experimentos y poco compleja: solo siembra calabaza redonda y frijol. También ha experimentado con semillas de otros lugares, que consigue por intercambio. “Antes se burlaban de mi hermano y de mí. Cuando empezamos a sembrar el maíz palomero nos decían, no, ese no se da aquí, y empezamos con poquito y cada vez eran más grandes las mazorcas y ahorita ya tenemos suficientes semillas”.

Gaby intentó vender comida hecha con los productos de su milpa en una cafetería que abrió en Xochimilco, pero no tuvo éxito porque había personas que le preguntaban por los platillos con carne o con ingredientes que no son de ahí. Ella dice que tristemente el empeño de la ciudad por borrar el conocimiento ligado al territorio, llevó a sus habitantes a desconocer los productos de temporada y sus beneficios nutrimentales.

Pero no se rindió y no tiene intención de hacerlo, su chinampa, que nombró “Chinampa Tlazolteotl”, también es sueño y proyecto compartido. Ya la reconocen en su barrio, si alguien que no es de ahí llega preguntando por el taller de remo para mujeres o sobre algún taller de cuidado del territorio con Gaby Ale, ya saben a dónde mandarles. Desde ahí, ella va a seguir visibilizando la importancia de los humedales.

“La Ciudad de México también es pueblos originarios, también son cierres de calles, también es diversión y fiesta, es el barrio y son las dificultades que tiene”, dice Gaby, que ha sembrado varios años a base de tequio, una costumbre de trabajo colectivo, que lo hace menos pesado pues se acompaña de risas, anécdotas y pulque.

A principios de mayo Gaby sembró semillitas, como ella les dice, que cultivó en chapines hechos con el lodo que sacaron sus vecinos del lago y le regalaron. Así habita ella la Ciudad de México, desde la micropolítica y el cariño a la tierra. Una ciudad tan ocupada en ambicionar lo que aún no tiene, y en relacionarse desde el despojo, que parece no querer escuchar a esos barrios, donde aún la quieren bonito.

Este reportaje ha sido financiado como parte del Bertha Challenge 2023 centrado en alimentación. Para saber más sobre este proyecto da click aquí.

Este trabajo fue publicado originalmente en LADO B, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona