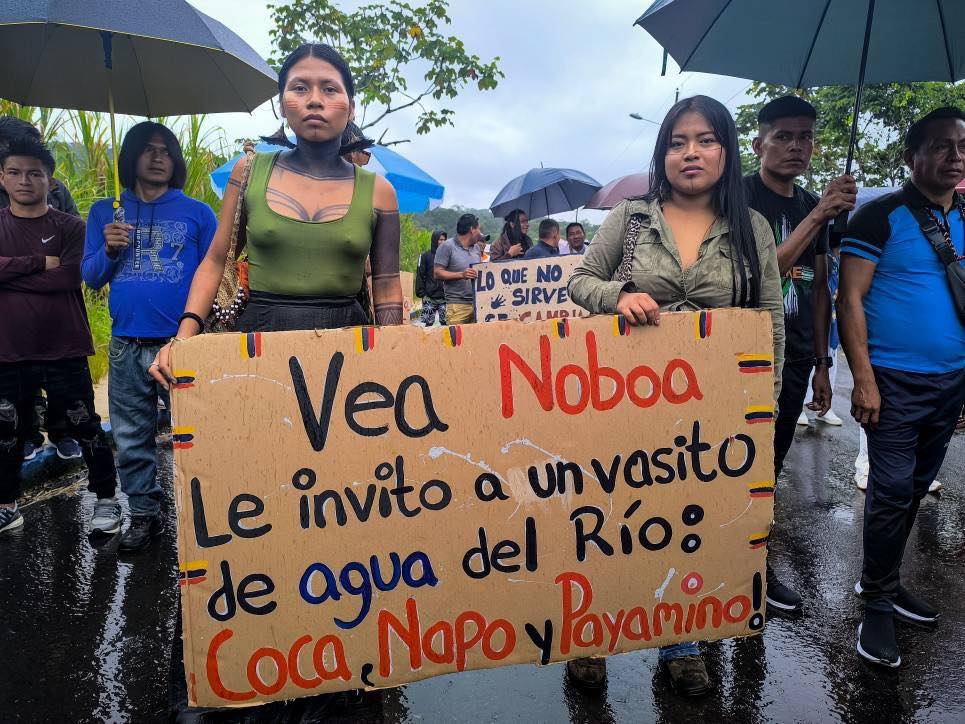

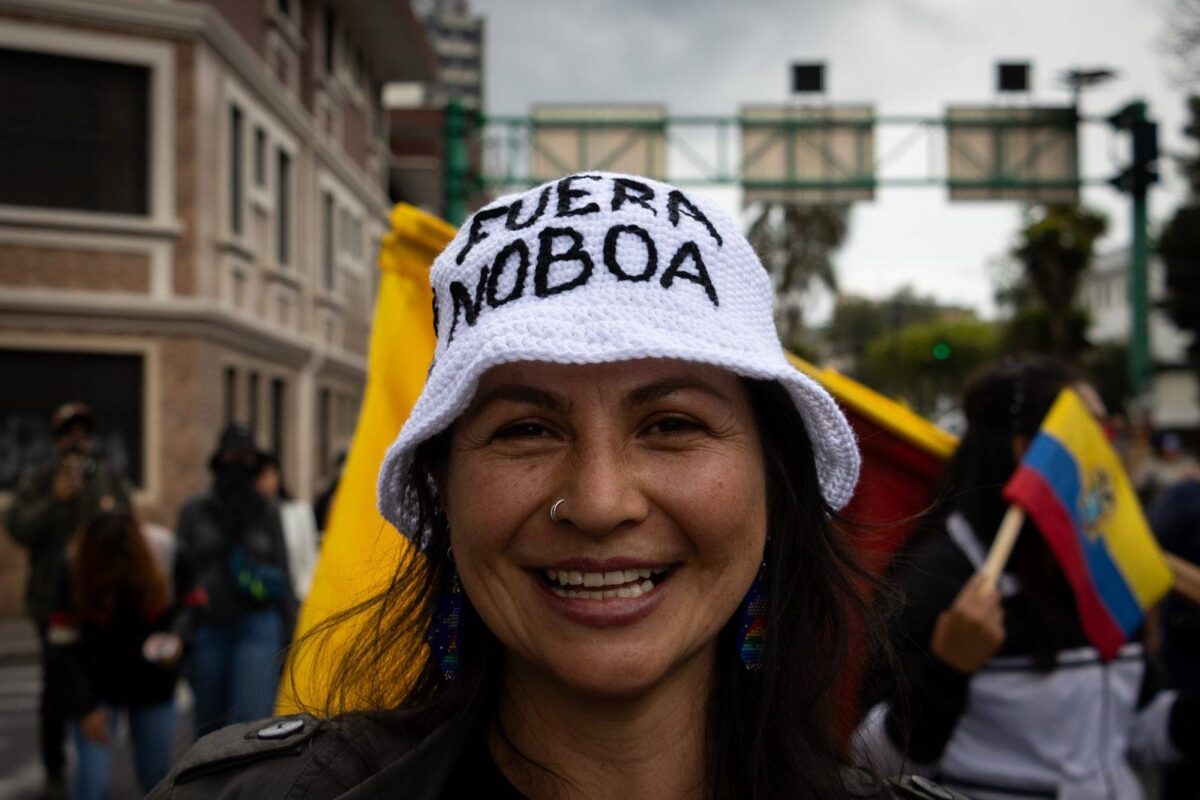

El Paro Nacional en Ecuador evidencia un racismo estructural que criminaliza la protesta indígena, vulnera sus derechos y los estigmatiza, en contraste con la valoración folclórica que se hace de su cultura. La respuesta popular, a través del arte, sirve como resistencia y memoria

Texto: Gabriela Ruiz Aguila

Fotos: Conaie

ECUADOR. – La Constitución de Ecuador reconoce que el país es plurinacional y pluricultural. Esto implica que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos específicos: al reconocimiento de sus organizaciones, al territorio, a la consulta previa, a su cultura, a la autonomía y a la participación. Si estos no se respetan, se vulneran principios de igualdad, no discriminación, respeto a la diversidad cultural y derechos humanos.

Este domingo, 12 de octubre, Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, Ecuador se apresta a vivir una jornada de movilizaciones a nivel nacional que ya no solo exige restituir el subsidio al diésel, sino que también rechaza toda forma de violencia y la garantía de derechos mínimos en salud, empleo y seguridad.

Al día 19 del Paro Nacional, con corte del 10 de octubre, la Alianza de Derechos del Ecuador ha documentado 257 vulneraciones a derechos humanos, 101 personas detenidas, 127 heridas, 12 desaparecidas temporalmente y 1 persona fallecida.

¿Folclor turístico o sujetos políticos?

Nelson Reascos, filósofo y catedrático ecuatoriano, ha reflexionado en entrevistas sobre el racismo, la discriminación estructural y la invisibilización de los pueblos indígenas y sus formas propias de vida. Reascos utiliza la idea de que los indígenas son aceptados mientras se les vea como “exóticos” o parte del folclor y marketing del turismo (bailando, comiendo alimentos tradicionales, pintándose, vistiendo atuendos tradicionales, etc.). «De tal manera que los indígenas son sujetos de comparsa. Mientras estén disfrazados de Diablo Huma son aceptables. Pero cuando son sujetos políticos que reclaman y protestan, ahí en cambio son criminalizados». Esto sugiere que existe una jerarquía simbólica: lo indígena es valorado como espectáculo, no como interlocutor de poder.

Para Reascos, el lenguaje (y las formas discursivas: medios de comunicación, declaraciones de autoridades) juega un papel clave en esta inferiorización. Llamarlos “indígenas” como categoría genérica, usar términos como “abandonados”, “pobres”, “ignorantes”, “velados”, “vistiendo trajes típicos” o “exóticos” —todo esto reproduce estereotipos. También, el hecho de que si uno protesta, ya está siendo etiquetado como violento, delincuente o terrorista, muestra cómo el poder simbólico decide qué clase de personas pueden ser consideradas seres humanos plenos y cuáles no, en la práctica política.

A continuación se abordan cinco momentos del Paro Nacional en Ecuador para comprenderlo.

1. Traslado de indígenas detenidos de Otavalo a cárceles lejanas con antecedentes graves

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y organizaciones como Inredh y Alianza de Derechos Humanos del Ecuador denunciaron que 12 comuneros kichwas de Otavalo fueron detenidos durante las jornadas del Paro Nacional de 2025, y luego trasladados sin explicación clara a cárceles en Portoviejo y Esmeraldas.

En esta última, se produjo una masacre el 25 de septiembre, mismo día en que se los trasladó de manera arbitraria, contraviniendo los artículos 75 y 77 de la Constitución ecuatoriana. Algunas familias denuncian no tener información sobre el paradero de ocho detenidos, lo cual constituye una desaparición temporal y una vulneración directa de los derechos antes citados.

Esto no solo viola el debido proceso, sino que muestra una práctica discriminatoria, pues no se aplica el mismo trato a otros sectores sociales detenidos en protestas. El traslado arbitrario puede interpretarse como una forma de represalia política y castigo simbólico, dirigida a quebrar la organización comunitaria.

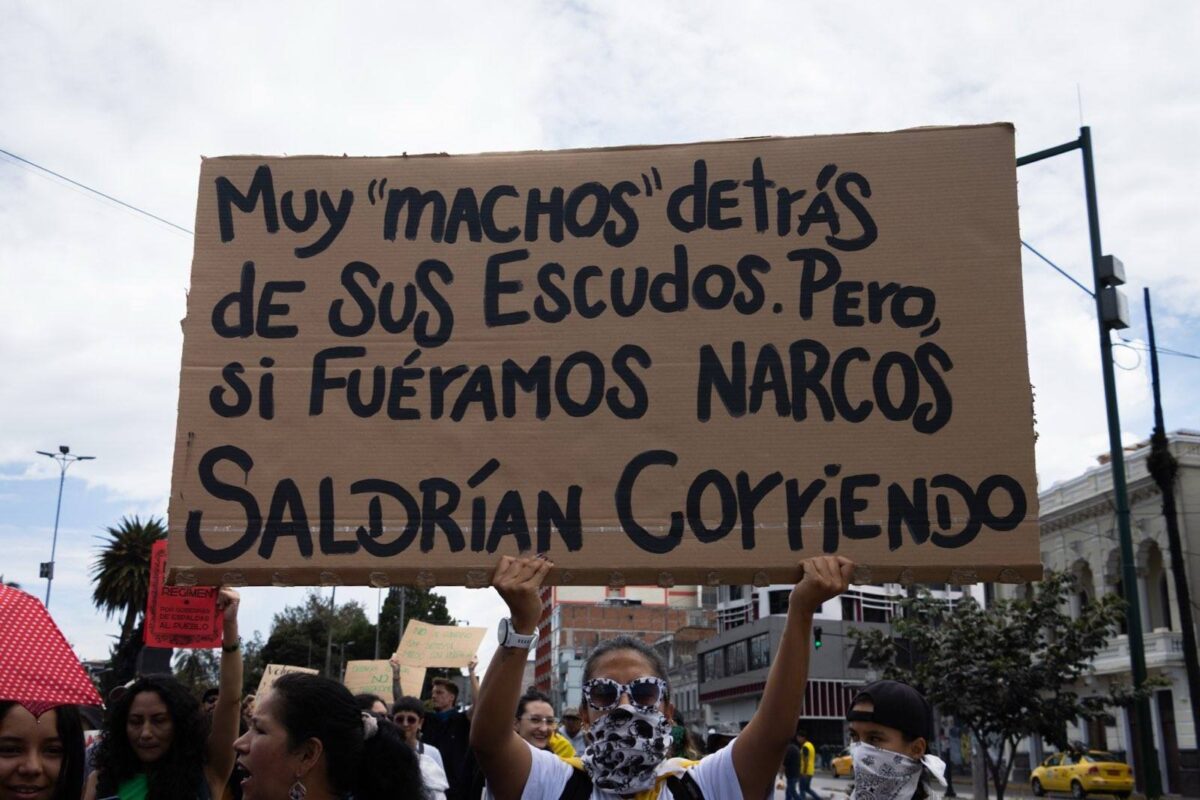

2. Represión violenta y uso excesivo de la fuerza sobre comunidades indígenas que ejercen su derecho de protesta

En Imbabura, Otavalo, Cotacachi, etc., se reportaron enfrentamientos, uso de gas lacrimógeno e ingreso de fuerzas del orden en zonas de comunidades indígenas cuando ellas protestaban por el subsidio al diésel. En muchos casos, los agentes estatales —policías, militares— respondieron a las movilizaciones con violencia, lo que puede interpretarse como una forma de negar el derecho a la protesta de pueblos indígenas y tratarlos como “amenazas” en lugar de ciudadanos con derechos. Esa actitud tiene un sustrato discriminatorio si se compara con cómo se tratarían protestas de otros sectores sociales.

Cobra especial relevancia el asedio contra San Miguel del Común, al norte de Quito. Sybel Martínez, defensora de derechos humanos y especialista en derechos de la niñez, narró en su red X: “La noche del 7 de octubre, la protesta pacífica fue reprimida con bombas lacrimógenas. El 8 de octubre, tras la visita inesperada de la vicepresidenta María José Pinto a la escuela Mushuk Pakari de la comunidad -situación que llamó la atención y fue cuestionada por padres de familia-, agentes estatales”. Entre el 9 y 10 de octubre, el avance de las fuerzas policiales y militares se recrudeció en San Miguel del Común, extendiéndose por más de ocho horas en una sola jornada.

Ecuador dispone de normativa sobre el uso legítimo y progresivo de la fuerza que obliga a proporcionalidad y protección de derechos (Reglamento de la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza). Además, la Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia establecen protección prioritaria para niñas, niños y adolescentes. Las fuerzas estatales deben evitar impactos en menores y espacios educativos.

A nivel internacional, organismos como Unicef advierten que “el uso de gas lacrimógeno y protestas alrededor de escuelas y maternidades debe evitarse” por los riesgos físicos y psicosociales para la niñez; también hay guías sobre cómo la policía debe abordar asambleas con menores.

3. Declaraciones del presidente que estigmatizan a los indígenas

En un acto público en Imbabura, Noboa sostuvo que las movilizaciones no eran meros reclamos sociales sino “actos de terrorismo disfrazados de protesta”. Noboa advirtió que este domingo, 12 de octubre, día de la Raza, aplicará la ley «como delincuentes» en respuesta a las amenazas de marchar sobre la capital, Quito, planteadas por el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas.

«Ya no saben de qué manera pararnos. Como si (los indígenas) fuesen los dueños del país, nos han declarado personas non gratas. Yo los declaro a ellos personas non gratas en todo el país», sentenció Noboa en un acto público el 19 de septiembre en la provincia de Bolívar, en el que existe un considerable porcentaje de población indígena. “Que se pongan a trabajar y dejen de fregar (molestar) la vida», remató.

En algunas de sus amenazas públicas y discursos, el presidente ha aludido a la posibilidad de sanciones fuertes, incluyendo penas severas, para aquellos a quienes considere responsables de “actos terroristas” durante las protestas. Por ejemplo, en estado de excepción habló de penas de hasta 30 años de cárcel para los que encuadre en terrorismo o paralización de servicios.

Al menos 10 líderes indígenas y organizaciones sociales y ambientales tienen cuentas bancarias bloqueadas desde el 19 de septiembre al amparo de las nuevas leyes aprobadas por el oficialismo. Estas no requieren orden judicial o sentencia ejecutoriada para proceder. Se sabe que algunos de los afectados son: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, presidente de la Conaie, Fundación Pachamama, Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), Confeniae y su presidente José Esach.

4. La muerte de Efraín Fuérez, comunero indígena, durante los enfrentamientos

Efraín Fuérez, comunero de Cotacachi, murió a causa de un disparo militar durante las manifestaciones. Esa muerte se convierte en un símbolo de lucha para los manifestantes en todos los actos de protesta a nivel nacional y que rechazan la violencia contra indígenas que protestan contra políticas gubernamentales. Desde una perspectiva de derechos humanos, esto refleja una falla del Estado en garantizar la vida y la integridad, y puede leerse como manifestación de racismo estructural cuando esas muertes quedan impunes o cuando no se les da la atención que merecen por ser de comunidades indígenas.

El ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció sobre el fallecimiento de Efraín Fuérez, donde se observa que militares se detienen y patean a Fuérez, ya caído, y a otro comunero que lo protege.

El 7 de octubre, la dirigente indígena Nayra Chalán, criminalizada por el régimen, denunció en su cuenta X: “En Loja, por orden del director del IESS borraron un mural dedicado a Efraín Fuérez. Así es la historia, siempre se la cuenta desde el lado del poder. Un acto repudiable contra la memoria que no frena sino impulsa. @DanielNoboaOk habrán más murales en todo el Ecuador”.

5. Criminalización de la protesta

El Artículo 98 de la Constitución del Ecuador reconoce el derecho a la resistencia de los individuos y colectivos frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren sus derechos constitucionales. Además, el Artículo 66, numeral 13, garantiza el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse libremente.

El gobierno ha calificado en ciertos momentos algunas movilizaciones como violentas o ha anunciado la aplicación de medidas legales severas a quienes protestan. El decreto ejecutivo del estado de excepción en varias provincias limita derechos como libertad de reunión, de circulación, y se usa contra movilizaciones.

También, acusaciones de “infiltrados” o de “violencia provocada” por agentes externos aparecen como justificación de represión.

En una intervención realizada el 7 de octubre en la parroquia Toacazo (Cotopaxi), Leonidas Iza, comunero y líder del movimiento en Cotopaxi, pronunció un discurso con un mensaje directo al presidente Daniel Noboa: “Noboa, dé un paso al costado, para que alguien que pueda entender al Ecuador realmente pueda dirigir”. Iza rechazó las acusaciones de terrorismo que el gobierno ha formulado contra dirigentes indígenas y afirmó que el único que “infunde terror, violencia y miedo para imponer intereses políticos e ideológicos” es el propio mandatario.

En un contexto de protestas sociales, movilizaciones indígenas, bloqueos, detenciones arbitrarias y discursos estigmatizantes del gobierno, el caso de “Los cuatro de Las Malvinas” se convierte en un símbolo de lo que muchos sienten que está mal: uso de la fuerza, falta de justicia, invisibilidad del sufrimiento de quienes tienen menos poder.

En diciembre de 2024, cuatro menores —Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina (entre 11 y 15 años)—, sus cuerpos fueron encontrados luego, en Taura, con signos que apuntan a tortura, abandono, violencia y desaparición forzada. El 7 de octubre de 2025 la Fiscalía presentó un dictamen acusatorio contra los 17 militares implicados, señalando el delito de desaparición forzada de los cuatro menores.

“Ecuador no es una hacienda”

¿Por qué el arte “trasciende” la violencia estatal? Porque desde las distintas prácticas del arte ecuatoriano como literatura, pintura, música popular, cartelismo/arte callejero y bordado, se responde al racismo y a la violencia estatal del Paro Nacional 2025, y esa respuesta trasciende desde la memoria, denuncia, movilización y cuidado comunitario. Algunos ejemplos son:

En la literatura, la obra de Jorge Icaza (Huasipungo, 1934) puso en la narrativa ecuatoriana la explotación y deshumanización del indígena por el latifundio y el Estado. Su figura central, el indígena humillado y acosado, sirve hoy como referente para leer la criminalización de las protestas indígenas. O más contemporáneo, Manuscrito de una corónica inconclusa de Raúl Vallejo, escrita como una alegoría de los vencidos donde dan testimonio las voces de los indígenas y los participantes anónimos de un paro nacional en 2019.

En las artes plásticas, Camilo Egas fue uno de los primeros artistas en poner al indígena en el campo pictórico ecuatoriano; su obra contribuyó al indigenismo. Pero el indigenismo artístico del siglo XX contiene ambivalencias: dignifica la imagen del indígena al mismo tiempo que lo convierte en objeto de mirada.

La música popular urbana —cumbias, hip-hop, punk— ha funcionado como plataforma de denuncia y pedagogía política. Grupos como La Mafia Andina, La Vagancia y Mugre Sur usan letras, personajes y performance para nombrar la precariedad, la rabia y el repudio a la represión; Mugre Sur, por ejemplo, incorpora personajes escénicos (el “Bullas”, el “Disfraz”) y acciones simbólicas que satirizan y confrontan al poder (incluida la simulación de ahorcamiento de figura presidencial en shows), transformando el escenario musical en espacio de memoria colectiva y protesta. Estas escenas artísticas articulan la tradición oral y la cultura de barrio con la crítica al racismo y a la impunidad estatal.

El cartelismo y el muralismo urbano son la respuesta visual inmediata a la violencia estatal: carteles, serigrafías, murales y stickers que denuncian detenciones, desapariciones, bloqueos de cuentas o la criminalización del paro. Artistas contemporáneos como Vilmatraca, Roger Ycaza, Darío “Borrego” Caiza, Apxel, Sozapato, Casimira, P.o.l.i_lunar y serpient3cósmica trabajan en la calle, en redes y en espacios comunitarios para generar visuales que conectan iconografía indígena, consignas sociales y memoria (nombres de víctimas, fechas, exigencias). Estos afiches o carteles cumplen la doble función de documentar y activar —circulan en manifestaciones, redes y muros— y, por su naturaleza reproducible (serigrafía), hacen perdurable la protesta.

Otro 12 de octubre, “Día de la Raza”

Desde octubre de 2011, mediante el Decreto Ejecutivo 910, el 12 de octubre se conmemora el Día de la Interculturalidad y la Pluriculturalidad, antes “Día de la Raza”. La fecha trae a propósito esta añeja conversación.

En Ecuador persisten formas de dominación que relegan a los pueblos indígenas al acceso a los derechos más básicos. Después de más de 15 días de Paro Nacional, conviene recordar que estas protestas emergen de una realidad estructural:

-Que la pobreza estructural no es anecdótica: el 28 % de la población vive bajo la línea de pobreza en 2024, siendo aún más aguda en el campo y en comunidades indígenas.

-Que en las zonas rurales la pobreza alcanza a casi 46,4 %, profundizando la desigualdad territorial.

-Que las diferencias étnicas son devastadoras: siete de cada diez niños indígenas están en condición de pobreza, mientras que el 33,4 % de niños indígenas menores de 2 años sufren desnutrición crónica infantil, frente a un 2 % entre niños mestizos.

-Que la desnutrición crónica general sigue siendo una herida nacional: más del 19 % de menores pequeños la padecen, con peores cifras en las comunidades rurales e indígenas.

“Las floristas” (1917) del maestro Camilo Egas junto a la obra de p.o.l.i_luna, ambos artistas ecuatorianos.

Está en peligro la existencia del principio constitucional de un Estado plurinacional y pluricultural. Los discursos que llaman “terroristas” a quienes defienden el territorio y los derechos colectivos son la expresión contemporánea del mismo racismo que Icaza denunció en Huasipungo, que Egas pintó en sus lienzos, y que hoy el arte popular enfrenta desde los muros, los sonidos y las calles.

El arte ecuatoriano —en su diversidad— ha sido un espejo y una respuesta frente a la violencia estatal. En sus canciones, murales, afiches y poemas, el pueblo ha dicho lo que los medios callan y lo que el poder intenta borrar: que no hay democracia sin dignidad, ni paz sin justicia social.

Hoy, 12 de octubre, en Ecuador se rinde homenaje a la resistencia de Mamá Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, lideresas indígenas. Con su ejemplo, los pueblos caminan porque son el legado de luchas y derechos obtenidos tras procesos de opresión. La memoria de los caídos —como Efraín Fuérez y tantos otros— seguirá viva en cada mural, en cada canto, en cada tejido que afirma: seguimos aquí, seguimos luchando.

Gabriela Ruiz Agila @GabyRuizMx Investigadora en prensa, migración y derechos humanos. Cronista. Es conocida como Madame Ho en poesía. Premios: Primer lugar en Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo [Ecuador, 2017]; segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño con Escrituras de Viaje [Ecuador, 2016]; primer lugar en Crónica del Cincuentenario organizado por la UABC con Relato de una foránea [México, 2007].

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona