Fiscalía de Guanajuato identifica restos de Javier Modesto, niño desaparecido en León; familia desconoce la versión

27 mayo, 2024

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General del estado de Guanajuato reportó el hallazgo de restos óseos de un menor, que corresponderían con los del niño Javier Modesto, de 3 años, desaparecido el 15 de mayo; sin embargo, la familia del niño no reconoce esa versión

Texto: Redacción Pie de Página, con información de Melissa Esquivias de Pop Lab

Fotos: Melissa Esquivias

Actualizada 28 de mayo

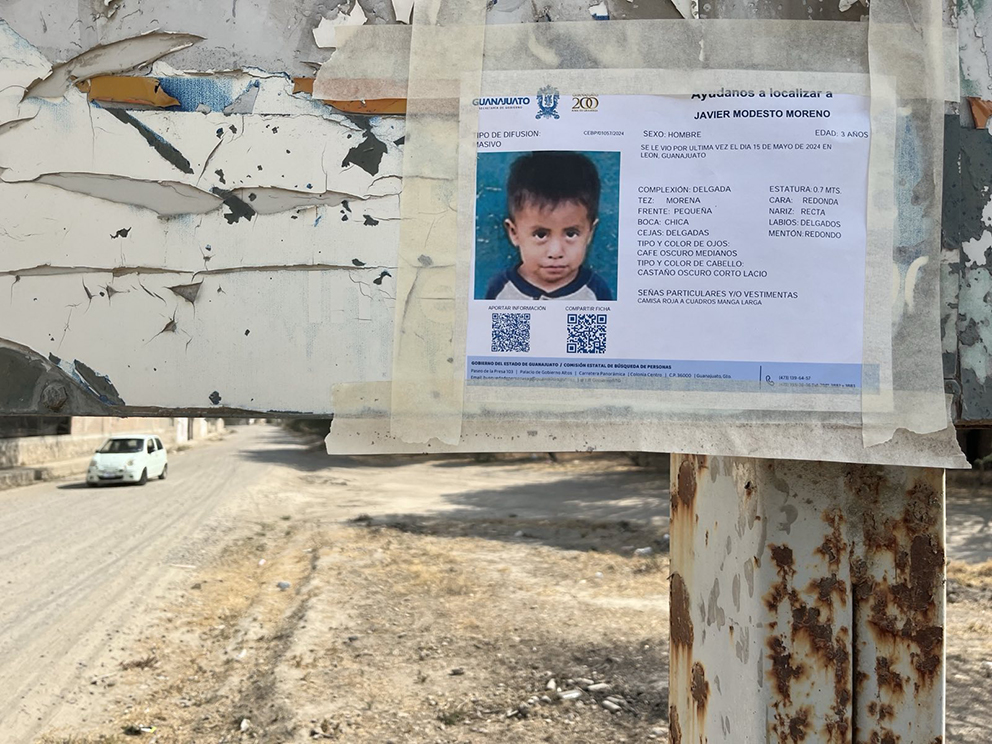

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un comunicado, la Fiscalía General del estado de Guanajuato informó que los restos óseas encontrados el domingo pertenecen al niño Javier Modesto, de 3 años, que desapareció el 15 de mayo mientras sus padres realizaban trabajos agrícolas en los campos de León. La versión, sin embargo, no fue notificada a la familia, que no reconoce los resultados.

«El día de hoy la familia, en conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que la han acompañado en la búsqueda, participaron en el proceso de notificación de alto impacto emocional con perspectiva intercultural, diligencia en la que se dio a conocer que a través del trabajo interdisciplinario de los laboratorios de Servicios de Investigación Científica y de la Unidad de identificación de Personas Fallecidas se estableció que los restos óseos humanos localizados corresponden a Javier Modesto Moreno», dice un comunicado difundido por la Fiscalía de ese estado.

Según los análisis de la Fiscalía, Javier Modesto falleció por las heridas que sufrió al ser atropellado.

Fallas en acompañamiento complicaron la búsqueda

A sus escasos tres años de edad, Javier Modesto Moreno, originario del municipio de Cochoapa el Grande en La Montaña de Guerrero, había estado ya en dos ocasiones en Guanajuato, acompañando a sus padres y hermanos en su trabajo de jornaleros migrantes en los campos agrícolas de León y otros municipios colindantes. Pero esta vez la travesía de trabajo que continuaría en San Luis Potosí se vio abruptamente interrumpida por la desaparición de Javier.

La última vez que el pequeño fue visto esperaba a sus papás, Aura Moreno y Anselmo Modesto, bajo la sombra de un árbol a pocos metros del campo de tomatillo ubicado en la comunidad del Jagüey, donde la familia recogía los frutos de la tierra.

Sin días de descanso, con jornadas de trabajo que rebasan las 12 horas, sin seguro social y orillados a integrar a sus hijos e hijas a esta actividad económica en la que se les paga por destajo, es como cerca de 3 mil personas que migran desde sus comunidades de origen para incorporarse a actividades agrestes en Guanajuato laboran en la entidad.

La brecha generada por las diferencias de idioma y la falta de un traductor -la familia Modesto Moreno es hablante de tu’un savi, (mixteco)- así como el desconocimiento u omisión de la policía municipal de Romita para aplicar el protocolo de búsqueda y coordinarse con los municipios vecinos de Silao y León, entorpecieron la investigación inmediata a la desaparición de Javier. Fue la propia familia y compañeros jornaleros quienes iniciaron las labores con sus propios medios aquel miércoles, cuando ya se se acercaba la noche.

Hasta el día 23 de mayo la familia de Javier no tuvo acceso a un traductor que les auxiliara en la comunicación de la investigación. La única intervención de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional se había limitado a acompañar a la familia del menor a presentar la denuncia ante el ministerio público un día después de su desaparición.

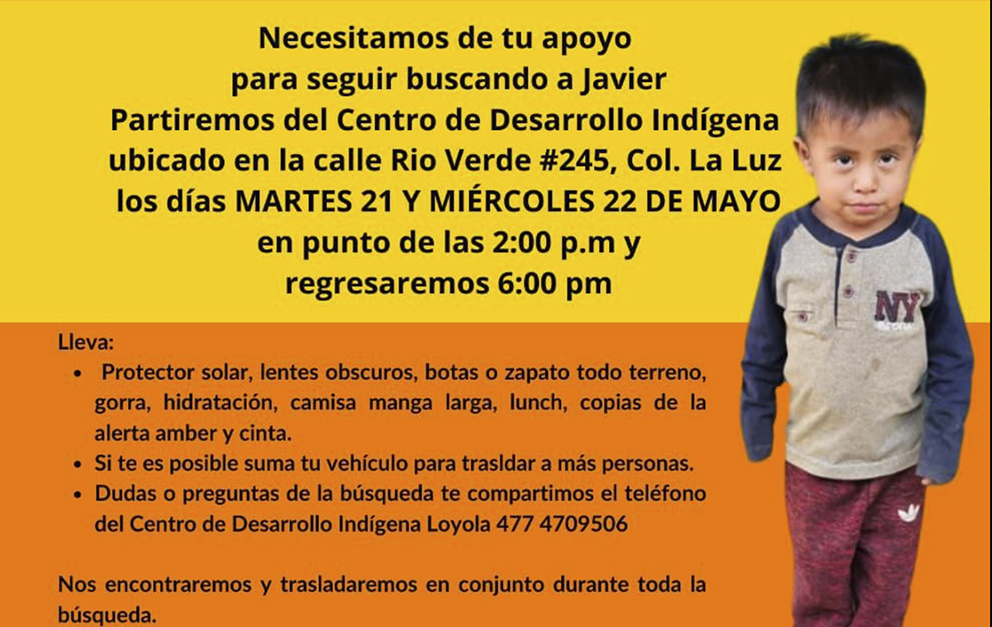

“Queremos seguir haciendo visible que Javier no está, que no está con su familia, están muy tristes, su mamá no ha comido desde que desapareció Javier, es mucha angustia la que tienen, no es su territorio, son lugares que no conocen, en una lengua que no conoce, necesitamos el apoyo de toda la comunidad”, pidió Mayo Meza ante los medios de comunicación el pasado martes. Este miércoles 22 de mayo tuvo lugar una tercera búsqueda en la comunidad de La Sandía.

El domingo 19 de mayo, con intervención de la célula municipal de búsqueda y la Comisión Estatal, tuvo lugar la primera búsqueda en la que se sumó a la ciudadanía y al colectivo Madres Guerreras de León, quienes recorrieron los campos, atravesaron los surcos, exploraron pozos y charcas de agua para encontrar a Javier. Este martes y miércoles las jornadas de búsqueda continuaron con la pega de fichas en los postes y comercios de las comunidades.

Familiares de la familia de Javier, compañeros jornaleros que hablan alguna variante del mixteco y redes de acompañantes han apoyado como intérpretes para Aura Moreno y Anselmo Modesto, padres del niño.

“En estos últimos días no hemos tenido información de acciones realizadas por la Secretaría del Migrante, y la falta de coordinación de las autoridades tiene que ver con la capacitación del personal y lala crisis del personal judicial que hay. Hay personas en León que no saben que aquí viven personas jornaleras, se piensa que en indígena cabe todo”.

Fue el pasado domingo 19 de mayo cuando, gracias a la presión y acompañamiento de la sociedad civil y ciudadanos solidarios que han encabezado las búsquedas en vida de Javier Modesto, la célula municipal de búsqueda así como la Comisión Estatal see movilizaron en las comunidades aledañas al Jagüey.

El martes 21, más de 70 organizaciones exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la aplicación del El Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA), que puntualiza la urgencia de una búsqueda inmediata, individualizada, diferenciada y especializada, que contemple la edad, la lengua, así como la condición de migración de Javier Modesto.

Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU exigió a las autoridades doblegar los esfuerzos para localizar al niño migrante.

1/3 La niñez tiene derecho a una protección especial.

Expresamos nuestra preocupación por la #desaparición de Javier Modesto en #Guanajuato y por el #asesinato de Dante Emiliano en #Tabasco.

Las autoridades deben actuar diligentemente y garantizar el interés superior de la niñez.— ONU-DH México (@ONUDHmexico) May 23, 2024

“Entendemos la crisis de derechos humanos que vive nuestro estado y en ningún momento diríamos que Javier importa más que otras personas desaparecidas, pero sí que necesita acciones de búsqueda especializada al ser un niño migrante jornalero y su lengua materna no es el castellano”, declaró Mayo Meza Trejo, directora del Centro Indígena Loyola (CDIL), durante la jornada de búsqueda del pasado martes.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más de 7 mil 900 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos.

Pobreza y violencia criminal: orígenes de la migración

Javier es pequeño para su edad, con tres años apenas alcanza los 70 centímetros y su peso oscila por los 9 kilos. Cochoapa y el resto de la Montaña de Guerrero que alberga a la mayor población de grupos originarios de este estado, se han caracterizado en los últimos años por sus altos índices de desigualdad y pobreza – según datos del Coneval en 2020, el 85 por ciento de los habitantes de este municipio viven en pobreza extrema- más una violencia que ha arreciado en las últimas dos décadas. Estas circunstancias han desembocado en desplazamiento forzado y flujos de migración intermitente en búsqueda de mejores condiciones de vida.

En Guanajuato, las empresas que poseen tierras fértiles o las rentan a ejidatarios para producir chile jalapeño, tomate y hortalizas, principalmente, son vistas como oportunidades laborales, usualmente temporales, para las familias campesinas que llegan desde el sur del país para trabajar, y donde esta actividad económica se convierte en su única fuente de ingresos.

De acuerdo con el Centro Indígena Loyola, las empresas o propietarios de los cultivos pagan a los jornaleros en promedio 20 pesos por cubeta de recolección. A este tipo de pago se le conoce como destajo, donde el patrón paga de acuerdo a lo que se hace, produce u obtiene, sin tomar en cuenta las horas ni los días de la jornada, mucho menos derechos laborales como seguro social, días de descanso, fondos de ahorro ni contrato de trabajo.

“Hay muchos derechos de los que se complejiza el acceso y justamente la desaparición de Javier tiene que ver con todo eso, y con todo el contexto de violencia en Guanajuato”, explicó Mayo Meza Trejo. El Centro índigena Loyola es una organización que ha enfocado su labor en dar acompañamiento a personas de grupos originarios que viven o migran a León.

En León, como en otros territorios agrícolas del país, las empresas no han ofrecido condiciones laborales ni de vida dignas para los trabajadores que temporalmente llegan al campo a trabajar. Desde la brecha del idioma por pertenecer a grupos originarios, hasta la oferta de una vivienda digna para las familias, acceso a la salud y alternativas de educación para sus hijos e hijas, han sido las omisiones que mantienen en situación de desigualdad a estos grupos que han dejado sus comunidades.

Estas omisiones se extienden a los gobiernos municipal y estatal, que no han obligado a grandes y pequeños productores agrícolas a cumplir con la Ley Federal del Trabajo ni de cubrir las necesidades específicas de los jornaleros que pertenecen a los pueblos originarios y se desplazan con sus hijas e hijos.

En León, la familia de Javier Modesto vive en la comunidad leonesa La Sandía, vecina de la comunidad del Jagüey, que pertenece al municipio de Romita. Los cinco integrantes cohabitan una vivienda que rentan junto con otras familias, y donde viven más de veinte personas en total.

“Las familias que vienen al corte no están en una vivienda con servicios, muchas veces viven en campamentos o en bodegas donde guardan granos, agrotóxicos, y se las prestan y entonces hacen los niditos para vivir en un mismo lugar muchas familias, sin baño, sin cocina, preparan su comida afuera, a veces la gente de las comunidades les renta casas en obra negra”, relató Mayo Meza para POPLab.

Anualmente, Guanajuato recibe cientos de familias que provienen de pueblos originarios de Veracruz, Guerrero y Oaxaca, quienes se emplean en los campos agrícolas de municipios como León, Dolores Hidalgo, Romita, Silao, Manuel Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón. De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado, en 2021 en medio de la pandemia de covid-19 arribaron a la entidad más de 1,900 personas a trabajar temporalmente en el campo guanajuatense.

En el caso de León, las familias se establecen cerca de los campos agrícolas de las comunidades de Barretos, Nuevo Lindero, Rancho Nuevo, San José de los Sapos, La Esmeralda, el Jagüey, La Cinta, El Maguey, San Cristóbal, La Arcina, Los Ramírez, donde permanecen entre los meses de abril y julio. Esta información fue documentada por el Centro de Desarrollo Indígena Loyola y la Universidad Iberoamericana de León en el informe “Migración indígena jornalera a las zonas agrícolas de León Guanajuato: Análisis de acciones públicas 2019‐2020”.

Sin embargo, las acciones desde el municipio y el estado no han pasado de un modelo asistencialista que no garantiza el acceso pleno a derechos.

“Hemos insistido con otras organizaciones en caminar de las acciones asistenciales a aquellas que tengan un enfoque de derechos; es decir, caminar de pensar en dar una despensa a pensar en cómo garantizar el acceso a la alimentación, pensar de cómo vamos a llevar kits de gel antibacterial a pensar en cómo dar acceso a la salud (…) Creo que hay un camino que se está recorriendo pero hay una deuda histórica y las acciones que se realizan no solo en León sino en todo México, son las acciones asistencialistas, hay que dar, hay que dar este otro paso”, destacó Mayo Meza.

Una evaluación alimentaria realizada a 155 niñas y niños migrantes en 2019 por el Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato, detectó que 1 de cada 3 infancias padecían un grado de desnutrición, y en más del 40 por ciento se trataba de desnutrición severa. Un efecto de la migración es el limitado acceso a alimentos de buena calidad en proporciones necesarias para cubrir las necesidades energéticas y de nutrientes.

Además del carente acceso a la alimentación digna, la falta de actividades educativas como escuelas móviles en las que puedan aprender en su propia lengua o estancias infantiles, propicia que desde muy pequeños, los hijos e hijas de jornaleros se sumen a esta actividad y padezcan la criminalización de las autoridades reguladoras del trabajo.

“La dinámica de trabajo es una dinámica familiar que es criminalizada por el Estado con las políticas de erradicación de trabajo infantil, porque nos ha tocado que llegan brigadas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los niños y niñas corren por sus vidas en el campo, se esconden, es una política de miedo en lugar de una polpitica de derechos”, lamentó Meza Trejo, quien advirtió que desde la federación se han recortado los recursos que llegaban al estado para programas de escuelas móviles.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona