Cada nombre y lugar no aparecen como un hecho aislado en el Paro Nacional del Ecuador, sino como parte de una memoria viva de los pueblos indígenas que continúan luchando contra el autoritarismo. El 14 de octubre en Otavalo no fue solo un episodio de represión; fue la ruptura del Estado pluricultural y plurinacional

Texto: Gabriela Ruiz Agila

Fotos: Cortesía de Mullu TV

IMBABURA; ECUADOR. – Al pie de los volcanes, mama Cotacachi y taita Imbabura, se hizo la ofrenda de sangre. Ernesto Flores, presidente de San Pedro, dio cumplimiento al mandato de la asamblea de su comunidad. Salió a Otavalo junto a sus familiares, amigos y vecinos. Llevan su cabello largo y trenzado. Sombrero de fieltro. Y los ropajes más elegantes los vistieron en la marcha del 12 de octubre para reivindicar el orgullo de ser hijos e hijas de mama Cotacachi y taita Imbabura. Desde Peguche a Otavalo bajaron entonando música como se hace en el Inti Raymi, fiesta mayor que rinde homenaje a Inti (sol) y a la Pachamama (tierra) en agradecimiento por las cosechas.

Se escuchaban las flautas. Los comuneros pasaban tocando los ritmos guerreros. Se soplaron vientos para que la palabra camine, para que el mensaje se propague pronto: “Runakuna, Kaypimi Kanchik / ¡Aquí estamos los indígenas!”. Pero ese 14 de octubre marcó uno de los días más violentos del Paro Nacional en Otavalo, provincia de Imbabura. Las fuerzas estatales dispersaron la concentración masiva; usaron armas letales, gas lacrimógeno, explosivos y toletes para reprimir. Una persona falleció por impacto de bala.

Tres días más tarde, las autoridades dieron a conocer que 137 personas fueron detenidas. No se ha determinado aún el número exacto de heridos. Existe discrepancia con las cifras reportadas por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador con corte del 16 de octubre que registra: 205 personas detenidas documentadas, 295 personas heridas, 15 personas desaparecidas temporalmente, 2 personas fallecidas.

Los indígenas kichwas llevan casi un mes en movilización. El 22 de septiembre, 12 comuneros kichwas de Otavalo fueron detenidos, y luego trasladados sin explicación clara a cárceles en Portoviejo y Esmeraldas. Algunas familias denuncian no tener información sobre el paradero de ocho detenidos, lo cual constituye una desaparición temporal y una vulneración directa de los derechos. Las madres e hijas exigen “Tikramunkakaman“ (Hasta que regresen) como se escucha hoy en su música y en su lengua:

Awkakuna, ñukapa wawata aparkami

Jatarishunchi kaparishunchi

Wawakuna Tigramungakaman

Ama sashirishun

Shinami kapan mashikuna, na sakishunlluMilitares se han llevado a mi hijo

¡Levantémonos, alcemos nuestra voz!

Hasta que nuestros hijos regresen.

No lo permitiremos

Así es compañeros, no dejemos esto así.Música: Linda Pichamba & Oscar Quimbiamba. Churay Records.

Con base en denuncias ciudadanas y el trabajo de organizaciones sociales, el presente reporte recoge información sobre 17 heridos el 14 de octubre en las inmediaciones del parque de Los Dinosaurios, ubicado en Otavalo al pie del volcán Imbabura.

Los registros médicos y comunitarios confirman que la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes indígenas, obreros y campesinos que participaban o se encontraban cerca de las concentraciones. Los datos reflejan un patrón sistemático del uso excesivo y letal de la fuerza contra población civil indígena que enfrenta detenciones arbitrarias, cirugías de reconstrucción y la pérdida de ojos y piernas.

Ñukanchikpapacha

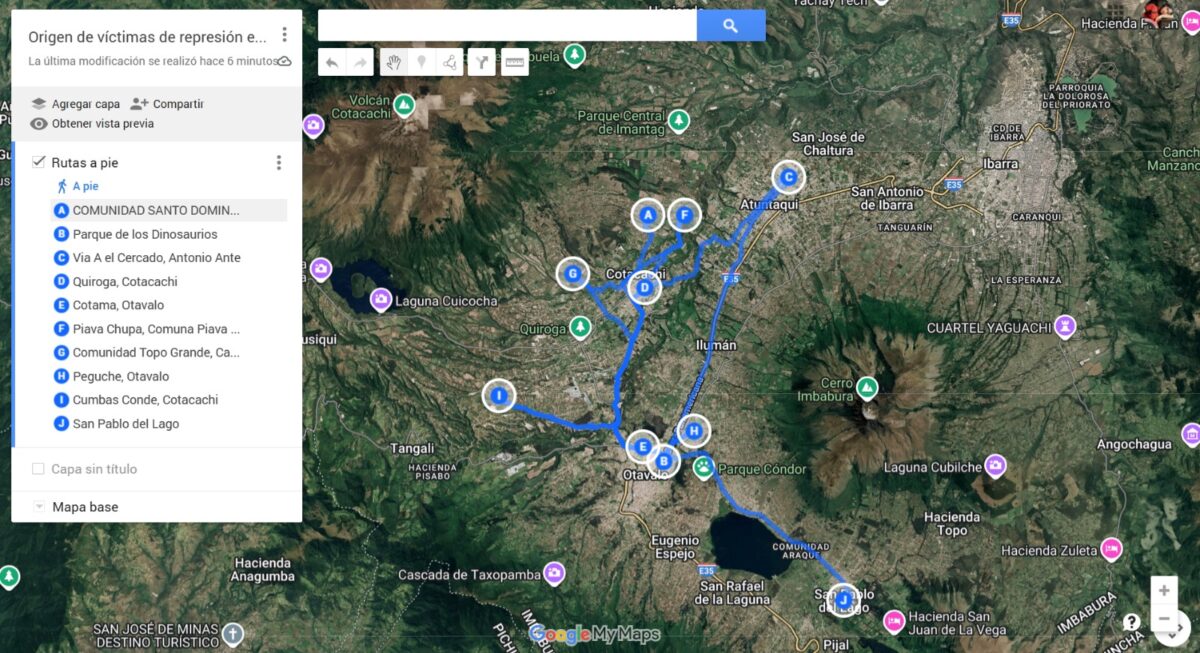

Cuando se revisan los nombres y la distancia de las comunidades que llegaron este 14 de octubre hasta las inmediaciones del parque de Los Dinosaurios, las rutas se dibujan entre las faldas del volcán Imbabura y el volcán Cotacachi y se conectan como las raíces al tronco de un árbol.

Todas las personas heridas pertenecen a comunidades indígenas y rurales de Imbabura —como Peguche, Chachiviro, San Ignacio, Morochos, Cotama y Piava—, zonas históricamente vinculadas a la Confederación del Pueblo Kayambi, Karanki, y al movimiento indígena de la Sierra Norte.

—¿Con qué otros episodios en la Historia es comparable el dolor que hoy viven los otavaleños en el Paro Nacional 2025? —pregunto a Omar Bonilla, historiador.

—Yahuarcocha es muy interesante y mítico, una guerra de resistencia contra los incas. Luego, en la Colonia tienes unos levantamientos impresionantes en Cotacachi, Imantag y Otavalo. En las fiestas de San Juan, el derramamiento de sangre, es una ofrenda para las buenas cosechas. Por eso, el Inti Raymi (San Juan) es una fiesta muy guerrera que conlleva también la toma de la plaza. En particular, en Cotacachi se celebran rituales y danzas de agradecimiento a la Pachamama durante el Inti Raymi, donde comunidades opuestas (Janan y Urin) realizan peleas rituales relacionadas a ritos de fertilidad y ciclos de vida y muerte.

El tinku simboliza el encuentro y la confrontación ritual ceremonial entre comunidades en una lucha cuerpo a cuerpo a nivel de la música, cada quien tiene que dar lo mejor. Momentos en los que se encuentran en los espacios y se condensa en la toma de la plaza. Antes en Otavalo, en la plaza de San Juan, terminaban en peleas y a veces había muertos. Y esa era como la ofrenda a la madre tierra.

—¿Con qué palabras en kichwa puedo explicar que la participación de los comuneros en el Paro Nacional es parte de la renovación de un ciclo de vida? —pregunto a Ariruma Kowi, escritor y dirigente indígena.

— “Ñukanchikpapacha” tiene insertas la primera, la segunda y la tercera persona en una sola expresión. “Nosotros estamos siendo sacrificados en la luz” —explica. La sangre cae a la tierra y es parte de la ofrenda. La muerte es lo más sublime porque se permanece en la entrega a la tierra. Se busca hacer posesión de su antiguo territorio, por eso los días del Paro Nacional son días de mucha vitalidad.

Los otavaleños somos reconocidos por ser mindalaes, comerciantes indígenas que desempeñaban un papel crucial en el intercambio de bienes y saberes en las regiones andinas y en el Ecuador.

Los cuerpos heridos hablan

El 14 de octubre, mientras el gobierno de Daniel Noboa anunciaba un “convoy humanitario” para ingresar a la Sierra Norte, en las calles de Otavalo, Ibarra y Cotacachi se desató una jornada de represión estatal. Las balas, los perdigones y las bombas lacrimógenas dejaron al menos 17 heridos confirmados, la mayoría indígenas y trabajadores populares de Imbabura.

Las personas heridas provienen principalmente de comunidades indígenas del norte de Imbabura: San Francisco, Cotama, Piava, Peguche, Chachiviro, San Ignacio, San Pedro, El Cercado, Cumbas y Morochos.

Las edades oscilan entre 18 y 52 años, predominando jóvenes campesinos y obreros. La mayoría se dedica a oficios manuales o populares: albañiles, agricultores, costureros, jardineros, artesanos, ayudantes de cocina y estudiantes.

De los 17 casos: 10 personas fueron heridas por impacto de bala, 4 por perdigones o cartuchos ISO, 2 por bombas lacrimógenas disparadas directamente al cuerpo, y una presenta una lesión interna grave por proyectil de arma de fuego que perforó el tórax y causó hemorragia aguda. Estas cifras confirman el uso de munición letal y armas de control antidisturbios disparadas de forma irregular, disparando a corta distancia y hacia zonas vitales del cuerpo. Los daños físicos son severos.

- Amputaciones y pérdida de extremidades en los casos de Braulio Steven Morales (18 años), estudiante, amputado de la pierna tras un impacto de bala en el abdomen, y Saire David Chaguiango (30 años), trabajador, que enfrenta posible amputación de pierna.

- Lesiones oculares: José Isidro Chávez (28 años) sufrió impacto de perdigón en el ojo izquierdo y fue trasladado de urgencia para evitar la pérdida total de visión. José Rafael Lanchimba (48 años), agricultor, perdió el ojo izquierdo; cirugía valorada en USD 5.000 dólares.

- Heridas torácicas y pulmonares: José Alberto Guamán (30 años) presenta hemorragia interna y laceración pulmonar por proyectil de arma de fuego.

- Lesiones genitales y fracturas internas: Alexis Israel Flores (27 años) recibió tres perdigones en zona pélvica e íntima, difíciles de extraer, así como Luis Ernesto Calapi (40 años), impactado por bomba lacrimógena, sufrió fracturas en mano izquierda y quemaduras.

- Cirugías reconstructivas de pierna y tobillo: Alan Mejía (23 años) y Franklin Flores (23 años). Darwin Stalin Bonilla (26 años) fue herido en la pantorrilla y requiere placas metálicas. Sergio Orbes (28 años) necesita cirugía facial reconstructiva.

Los gastos médicos registrados en la base de datos oscilan entre 2.000 y 25.000 dólares, montos inalcanzables para las familias campesinas, que enfrentaron además falta de atención inmediata o denegación de servicios en casas de salud locales por temor o colapso hospitalario.

Los ojos de José y la sangre de José Alberto

En Cotacachi, cuando llega San Juan, los hombres bajan de las comunidades con poncho y sombrero negro. En la toma de plaza hay honor y palabras. Pelean como si el cuerpo fuera también un instrumento del maíz y la memoria. Luego se dan la mano, comparten chicha y el polvo vuelve a asentarse sobre los caminos.

El 14 de octubre, ese ritual se repitió sin respeto por las comunidades por parte de intrusos. Unos días antes, a dos jóvenes kichwas otavaleños les cortaron las trenzas la noche del sábado 11 de octubre de 2025, en el sector de Quiroga, cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, según la denuncia, fueron retenidos por militares.

José Rafael Lanchimba (47 años), agricultor de El Cercado, y con discapacidad auditiva, salió a protestar porque, decía, “todo sube y los pobres somos los que más sufrimos”. A mediodía, una bomba lacrimógena impactó uno de sus ojos. Buscando su sustento diario, se dedicaba a sembrar maíz, recogía mortiño, caminaba horas para vender en Ibarra, y ahora ya no puede trabajar, relató la hija. “Lo atendieron recién tipo tres o cuatro de la tarde. Fue trasladado de Cotacachi a Ibarra y otra vez de regreso, y en ese ir y venir perdió mucha sangre. El ojo se le estaba saliendo”, relató Jessica a Radio Pichincha Universal.

José Alberto Guamán Izama, comunero kichwa de 30 años, padre de dos hijos (8 años y otro de 1 y medio) y agricultor de la comunidad de Chachiviro, en San Rafael de Otavalo. Recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl en Ibarra donde recibió atención médica, y posteriormente, evacuado al Hospital Eugenio Espejo en Quito. Falleció la mañana del 15 de octubre «por una hemorragia aguda interna, laceración pulmonar por penetración y salida de proyectil de arma de fuego».

La Conaie calificó su muerte como un “crimen de Estado” y exigió justicia. Tras su descenso, su cuerpo se trasladó hacia la morgue judicial de Quito. De regreso a su tierra, se llevó a cabo el velorio el 17 de octubre. Una caravana en Otavalo le rindió homenaje. Se rodeó la ciudad con música, vivas y flores. Se escuchaba el latido del tambor y las flautas. El viento debe correr y avisar a los demás que la memoria de José Guamán y los caídos, vive.

En el estadio de la comunidad de Cachiviro, se realizó el velorio. Los, desde los de iniciación hasta los de la muerte, son episodios que implican dar, recibir y devolver. En el velatorio de José Guamán, amigos y familiares llevaron comida para atender debidamente a los acompañantes. Se instaló una capilla ardiente. Se exhibió la ropa ensangrentada de José sobre el piso.

El Parlamento de los Pueblos sesionó en el parque de los dinosaurios, —renombrado por la gente como Parque de la Dignidad José Guamán—, compartieron una pambamesa. Hay luto y rabia pero el maíz y la memoria no abandonan a los otavaleños.

El paso del ‘convoy humanitario’

El primer convoy humanitario se dirigía a la ciudad de Ibarra y la zona de Cotacachi el domingo 28 de septiembre. Estaba custodiado por 50 militares. Viajaban el Nuncio Apostólico Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea Jekaterina Doródnova; la coordinadora residente de la ONU en Ecuador Laura Melo; el embajador de Italia Giovanni Davoli. Según la vocera del Gobierno, el convoy fue atacado con bombas molotov, piedras, obstáculos en la vía (barricadas) para impedir su avance.

Por su parte, los medios independientes y organizaciones sociales reportaron que en la zona ya había presencia militar, sobre todo en las comunas de La Esperanza y Huaycopungo. El pueblo Karanki denunció la represión con el uso de bombas lacrimógenas que lanzaron en los exteriores de casas y al interior de predios comunitarios. En un video del 28 de septiembre, se escucha a las madres rogar a un grupo de 10 militares: “¡No disparen. Estamos con niños!”. Las familias estaban aterradas.

Previamente a los hechos de represión del 14 de octubre, el Ejecutivo presentó el operativo bajo la narrativa de ayuda humanitaria como un “convoy de asistencia médica y alimentos” con destino a comunidades supuestamente aisladas por el paro. Según comunicados del Ministerio de Defensa y la Secretaría de Gestión de Riesgos, su fin era “garantizar el acceso a alimentos, oxígeno y medicinas”, y “proteger los corredores humanitarios” bloqueados por manifestantes. Lo que ocurrió fue que el gobierno militarizó el territorio con la movilización de 2.000 soldados a la provincia de Imbabura, corazón de la resistencia, y luego sumó 5.000 efectivos más.

La Conaie denunció el uso excesivo de la fuerza y responsabiliza al gobierno de Noboa. Para la organización, la muerte de José Guamán se trata de un asesinato que requiere una investigación independiente, la presencia de veedores internacionales y la reparación integral a las familias afectadas. En su nota de condolencia señala: “Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón”.

Henry Delgado Salvador, jefe de operaciones militares a nivel nacional y en la provincia de Imbabura, felicitó a todo el personal Militar por la excelente participación en el cumplimiento de las operaciones militares a nivel nacional y en la provincia de Imbabura.

Crece la presión internacional sobre Ecuador por la represión y el uso de la fuerza

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las muertes de Rosa Elena Paqui, ocurrida el 14 de octubre en Loja, y de José Alberto Guamán, el 15 de octubre en Imbabura, ocurridas durante las protestas del 14 y 15 de octubre, y advirtió sobre el riesgo de violaciones graves a los derechos humanos ante la militarización del país. Recordó que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser excepcional, legal, necesario y proporcional, e instó al gobierno a proteger a manifestantes y periodistas y abrir canales de diálogo genuinos.

La CIDH actuó junto con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, alertando sobre agresiones y detenciones arbitrarias de comunicadores.

La Cruz Roja —tanto nacional como internacional— negó haber participado ni avalado el convoy militarizado promovido por el Gobierno, recordando que ningún operativo puede considerarse humanitario si no se rige por principios de neutralidad, imparcialidad y control civil.

Desde Europa, la Unión Europea y varios eurodiputados manifestaron “profunda preocupación” por la represión en Ecuador y advirtieron que, de confirmarse el deterioro de derechos humanos, podrían activarse las cláusulas de suspensión o revisión temporal del Acuerdo UE–Ecuador.

En Italia, el Parlamento solicitó explicaciones por la presencia del embajador Giovanni Davoli en el convoy presidencial atacado en Imbabura el 28 de septiembre, lo que generó llamados de atención diplomática y cuestionamientos sobre el rol de la delegación europea en operativos militares internos.

El ataque a dicho convoy ocurrió pocas horas después de la muerte del manifestante Efraín Fuérez, primer fallecido de las protestas por impacto de bala atribuido a las Fuerzas Armadas.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, FIDH, CEJIL y Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron conjuntamente la militarización del conflicto, la criminalización de manifestantes —incluso con cargos de terrorismo— y las agresiones contra periodistas. Exigieron investigaciones independientes, el cese inmediatode la represión y la presencia de misiones internacionales de observación.

La respuesta comunitaria al asedio

En una asamblea pública que se llevó a cabo el jueves 16 de octubre en Otavalo, Pacha Terán, excandidata a vicepresidenta, lideresa kichwa, levantó con una mano una granada y señaló: “Esta bomba compañeros, desayuno, almuerzo, merienda. Y también de ‘yapa’ por si acaso queramos postre. ¿Cuánto cuesta? USD 40 dólares, compañeros. Multipliquemos por 24 días que vamos en paralización en las provincias y cantones que han botado esto”.

Pacha Terán afirmó que el asedio del 14 de octubre en Otavalo, la comunidad atendió a 80 heridos. Este solo es un episodio del asedio de las fuerzas estatales en la provincia de Imbabura a lo largo de 24 días de Paro Nacional. Las comunidades afectadas organizadas establecieron equipos de atención médica y auxilios en Peguche, La Joya, Monserrate, Huaycopungo, entre otros. Su discurso fue uno de los más comentados en las redes sociales: “Todos tenemos sangre indígena, nosotros en las venas y el gobierno en las manos porque están manchadas de sangre” dijo ante la asamblea.

El Gobierno Nacional no ha emitido, hasta el momento, un pronunciamiento oficial sobre las muertes ocurridas durante las jornadas de movilización. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, minimizó el miércoles la magnitud de los bloqueos en Imbabura y aseguró que “no se reportaron incidentes graves” durante la noche, calificando a los responsables de los cierres viales como “pequeños grupos que buscan utilizar el dolor del pueblo con fines políticos”.

El Paro No Para

Imbabura es el epicentro del paro nacional. Mientras el Gobierno desplegaba más de 5.000 militares adicionales en todo el país —según reportes de El País—, las comunidades kichwas de Otavalo, Peguche, La Joya, Huaycopungo y Monserrate responden con una red de resistencia organizada que combinó defensa territorial, atención médica y comunicación comunitaria.

El asedio del 14 de octubre marcó un punto de quiebre: en Otavalo se registraron más de 80 heridos, y los ataques con gas lacrimógeno y perdigones se extendieron hasta la madrugada. Lejos de dispersarse, las comunidades montaron puestos de primeros auxilios, refugios para mujeres y niños, y brigadas que mantenían abiertos corredores humanitarios para trasladar heridos.

El 15 de octubre, se instaló una mesa de diálogo en Otavalo con líderes locales, entre ellos: Mesías Flores, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (Chijallta FICI), Martha Tuquerres, de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y Lenín Farinango, del pueblo Kichwa Karanki.

La Conaie, en cambio, aclaró que no participó en el diálogo con el Ejecutivo y que las decisiones tomadas en esa reunión no representan al movimiento indígena nacional. Las bases indígenas de Imbabura mantienen las movilizaciones y desconocen los acuerdos alcanzados por dirigentes de la FICI y la Unorcac con el Gobierno. La Conaie y los gobiernos comunitarios se encuentran en “asambleas permanentes” pese al anuncio oficial de levantar el paro en Imbabura, argumentando que “la paz no se decreta mientras siga la represión”.

Este 19 de octubre de 2025, se cumplen 28 días del paro indígena convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Gabriela Ruiz Agila @GabyRuizMx Investigadora en prensa, migración y derechos humanos. Cronista. Es conocida como Madame Ho en poesía. Premios: Primer lugar en Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo [Ecuador, 2017]; segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño con Escrituras de Viaje [Ecuador, 2016]; primer lugar en Crónica del Cincuentenario organizado por la UABC con Relato de una foránea [México, 2007].

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona