Texto: Lydiette Carrión

Imágenes: Mónica González

Recuerdo la ocasión en la que perdí la inocencia visual. Tendría yo unos 8 años, y el autobús escolar me dejaba del otro lado de la calle de mi casa. Los niños cruzábamos solos; y en la esquina había un puesto de periódicos y revistas. Justo a la altura de nuestros ojos, los ojos de niños de primaria, el voceador desplegaba la revista “Alarma”.

Nunca antes me había percatado de su existencia, hasta el día en que, en portada, llevaba las imágenes de unos fetos hallados entre la basura. Recuerdo mi dolor de niña, mi angustia, y mi incapacidad de controlar que ese pensamiento llegara a mí una y otra vez. Pensaba: ¿habrán sufrido? La vida, sentí, no volvería a ser igual. Y así fue. Hay cosas que veces, que conoces, que no puedes desver. Yo no pude desver la portada del Alarma, y desde entonces, cuando pasaba por ahí, trataba de no mirar en esa dirección, pero en ocasiones no podía evitarlo (así ocurre con el horror) y volvía a hacerlo, miraba otras historias de muertos, de cadáveres corruptos. Este tipo de horror nos deja desamparados, cuando no hay un acompañamiento para comprender y sobrellevar el miedo que deja.

Cuando escribí este libro jamás pensé que lo leyeran chicos de 13, 14 años, las edades de Bianca, Luz, Diana, Mariana cuando fueron desaparecidas… buscaba más bien entender lo que pasaba ahí: un lugar que, por geografía, por historia y circunstancias se había vuelto letal para las niñas que ahí crecían. Y también, en un sistema que tragaba niños y escupía violadores y asesinos.

Aunque los protagonistas de estas historias eran adolescentes, niños, no estaba pensado en que otros chicos de su edad conocieran lo que ocurrió de una forma tan detallada. Pero, un día, una profesora de bachillerato me envió por Twitter un collage de fotos, chicos de 15, 17 años, leían en voz alta La fosa de agua.

Luego, en una presentación, un padre de familia acompañado de su hija de, tal vez 13, 14 años, me pidió que se lo dedicara a ella, para que la niña y sus hermanas comprendieran por qué era él tan estricto y aprehensivo con ellas.

Me imaginé a la niña leyendo el libro en una suerte de reprimenda, castigo, una forma de meterle miedo… ¿Es el miedo una forma de protección? En cierta medida sí: estas cosas sí pasan; es necesario cuidarse. Pero si el miedo te paraliza, entonces no vives. Además, y esto es de lo más importante: una familia sola no puede prevenir efectivamente su seguridad. Necesitamos protegernos en comunidad.

Tod@s podemos ser víctimas

He entrevistado a muchísimos familiares de personas desaparecidas, y a familiares de víctimas de feminicidio o secuestro. Una cosa que eventualmente me platican es que se van quedando muy solos. Los vecinos, amigos, tienden muchas veces a culpar a los afectados: algo habrá hecho, de seguro andaba en malos pasos.

Esto se debe en parte al estigma, al machismo, pero también a un mecanismo de defensa que todos tenemos para sobrevivir frente al miedo: a mí no me va a pasar porque no soy como ella/ ellos. Así, nosotros sobrellevamos el miedo y la ansiedad que nos deja saber que estos crímenes ocurren. Así no nos sentimos tan indefensos.

Pero este mecanismo de defensa es una trampa. Aunque efectivamente hay circunstancias, ambientes o errores que nos pueden llevar a ser víctimas, la realidad es que cualquiera puede serlo. Puedes ser tú, o tu mejor amiga, o tu hermana, o tu hermano. Puedo ser yo. Si se dan ciertas circunstancias, o si da la casualidad de que estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, todos podemos ser víctimas.

Aunque la cultura de la prevención individual y familiar es importante, en realidad la única forma efectiva que existe es una comunidad sana. De hecho, ese es el problema: que nuestras comunidades han dejado de realizar su propósito: que todos estemos seguros y podamos desarrollarnos con plenitud.

Me explico: desde que el ser humano es ser humano, ha vivido en comunidad para sobrevivir. Entre los miembros de una tribu, se protegían, compartían alimentos. Dicen los últimos estudios que nosotros nos volvimos humanos por un principio básico: la solidaridad y la empatía. El cuidar de los enfermos o los ancianos nos garantizaba que nosotros seríamos atendidos en momentos similares. Ese es el pacto social que nos acompaña desde el principio de la historia. Y de la mano de este pacto vienen otros acuerdos: cómo vivir en comunidad de tal manera que entre los mismos miembros no nos lastimemos.

De ahí surgen otras reglas, acuerdos: la prohibición de robar, de matar o violar. Estas leyes se han modificado según los momentos de la historia: conforme va cambiando la sociedad, va avanzando la ciencia y nos conocemos mejor, van cambiando (idealmente para bien, pero no siempre es así) estos acuerdos: si alguien roba ahora, ya no se le corta una mano (como ocurría hace pocos siglos en Europa), sino que cumple una sentencia, de acuerdo con la gravedad del acto cometido.

(En el caso de la violencia de género es un poco más complejo, por cierto. Hasta hace apenas pocas décadas en México, por ejemplo, en algunas partes del país se castigaba más severamente a quien se robara una vaca que a quien violara a una mujer. Esto porque la sociedad y el pacto social que se construyó en ese momento de la historia, consideraba que la mujer de alguna manera era una posesión, un objeto que pertenecía primero a su padre y luego a su esposo, y si un violador se casaba con su víctima, de alguna forma resarcía el daño hecho).

Este pacto social, sin embargo, ha sido roto o desarticulado en ciertos momentos. En nuestro país, por ejemplo, desde hace varias décadas se ha privilegiado la idea del individualismo. Que uno solo por sus propios medios debe sobrevivir. Se puso muy de moda que la sociedad era “la ley de la selva”, y que los “fuertes” y los “capaces” así podrían acceder a riquezas y bienestar, y que los “débiles” o “incapaces” debían dejar de ser un “lastre” para los demás.

Y así llegamos a la época en la que estamos, donde tenemos una sociedad muy dividida. En algunas colonias o barrios, a unos (muy pocos) les va muy bien y a otros (muchísimos), muy mal. Y el pacto social es que cada quien se rasque con propias uñas. Esto deja a una inmensa mayoría en una situación de desamparo, y de tristeza y desesperanza y enojo.

La dimensión del afecto y la esperanza

Cuando recién entraba yo al CCH, unos chicos más grandes estaban realizando una encuesta sobre el futuro. Nos preguntaron cómo la imaginábamos. Recuerdo que yo dije que seríamos mejores. Al finalizar, el chico que hacía la encuesta me dijo que la mayoría a los que habían entrevistado dijeron que imaginaban un futuro apocalíptico. Y yo pensé que quizá no conocían todas las cosas buenas que ocurrían en el mundo: la ciencia, los avances tecnológicos, etcétera.

Según los análisis y las estadísticas mundiales, este es el momento de la historia en el que el ser humano ha tenido la mejor calidad de vida: mejor alimentación, salud, vivienda, educación, tiempo de esparcimiento. El problema, sin embargo, es que esa maravillosa calidad de vida, la posibilidad de viajar, de acumular experiencias placenteras, no llegan a todo el mundo.

Entonces, en este mundo hay chicos de 13, 14 años que van a una escuela de mucha calidad, que tienen acceso a la salud y a una buena nutrición, que pueden jugar mucho, hacer deporte. Que nadie les cuestiona si quieren explorar su sexualidad de manera segura y placentera; que ya saben 2 o 3 idiomas, que conocen 2 o 3, o muchos países, porque incluso las escuelas saben que viajar ensancha el alma y la imaginación, y desde el ministerio de educación lo promueven. Así, esos chicos pueden imaginarse un futuro como médicos, o quizá como abogados o artistas. Hay chicos de 13, 14 años, a los que nunca les ha pasado nada desagradable en su colonia o vecindario, en los que pueden pasear sin temor a ser levantados, y las chicas saben que si bien hay problemas de género, si salen a la tienda llegarán a sus casas seguras y vivas. Ellas también pueden imaginar otra vida. En sus casas, ni en la calle, no hay una violencia tal que las sofoque. Saben que pueden soñar con ser ingenieras, si así lo desean; que no les resulta atractivo tener hijos demasiado jóvenes, porque todavía van a viajar, a conocer. Saben que les falta experiencia en el amor, y nadie les cuestiona sobre su “reputación”. O bueno, sí, pero no demasiado.

Pero en este mundo ideal, que pueden gozar chicos de ciudades europeas, o algunos adolescentes de ingresos altos en América Latina o Estados Unidos, también hay otras realidades.

Hay niños en Tamaulipas que no pueden salir a la calle, o han crecido sin sus padres, porque estos fueron asesinados. Hay chicas en Coahuila que no pueden soñar con salir solas a la tienda, aunque ya tengan 13, 14 años, porque sus padres temen que algún grupo delincuencial se la lleve y la viole, y la venda. Y nadie más sepa nada más de ella. También les pasa a los chicos, por cierto. En Michoacán, en Tamaulipas, hay casos documentados, de niños de 14 años “levantados”, así entre comillas, que alguien se los llevó, y los obligó a matar, o también los violó, o los obligó a vender droga hasta acabar muertos en otra ciudad.

Pero en este mundo, hay otras historias más. Hay chicos indígenas de 14 años que ya son padres, y aunque trabajan desde la mañana hasta la noche, no tienen para comer más que un poco de tortillas y café.

Hay niñas en las ciudades que no terminan la secundaria, porque quedaron embarazadas, y no podrán regresar a la escuela, aunque se lo propongan, aunque lo deseen. Y generalmente se les dice que fue su culpa, o su elección. La realidad es que cuando tenemos 13, 14 años, es muy poco lo que podemos elegir, y depende mucho de las herramientas que otros nos hayan facilitado.

En muchas ocasiones, estas niñas y niños tampoco desearán volver a la escuela, porque saben, intuyen que, aunque le echen muchas ganas, terminar la secundaria o la prepa no les dará una mejor vida.

Porque en este país, la educación que ellos reciben no se parece en nada a la que reciben otros niños, esos que para cuando entran a la prepa ya saben inglés y francés sin problemas y ya han viajado, y tienen mundo, y no sufren demasiado con las matemáticas, y tienen conectes y jamás se han cuestionado qué les depara el futuro. Porque saben que empiezan ya con el pie derecho. Éstos tienen confianza en el futuro; aquéllos muchas veces no. A veces sí, pero la mayoría de las veces no.

El camino del asesino

En una situación así, en una comunidad tan dispareja, tan triste, tan enojada, con tan pocas posibilidades de crecer y tener una vida satisfactoria, es muy fácil que los niños y adolescentes opten por ser sicarios, o delincuentes, o asesinos. No se requiere demasiada enfermedad mental ni estar loco o ser un enfermo, para decidir ser “malo”. Sólo se necesita acumular suficiente odio o suficiente resentimiento. Y no, no es una situación de la que se salga sólo “echándole ganas”. Ese es el problema con la idea de resolver todo en lo individual: que nos deja en desamparo. Y así, es imposible “echarle ganas”.

Hace algunos años, un grupo de colegas se dio a la tarea de buscar historias de esperanza, de responder a la pregunta: ¿cómo salir de tanto horror? Me encomendaron escribir sobre los jóvenes que son “reclutados” por el crimen organizado.

Recupero esta historia:

“Saltillo se encuentra a hora y media de Monterrey. Muchas personas viven en una ciudad y trabajan en la otra. Ambas ciudades intercambian personas, bienes, cultura. Y comparten la pugna entre los Zetas y el cártel del Golfo. De Saltillo es el Borras, quien tenía 16 años cuando decidió ser aprendiz de sicario para ganar 3 mil pesos quincenales. Comenzó a trabajar bajo el mando de un expolicía. La noche de su primer asesinato, su jefe y otros más treparon a la camioneta a un condenado a muerte. Condujeron hasta un paraje oscuro y le dieron la orden. Borras disparó, y enseguida comenzó a vomitar.

“Tiraron el cadáver en otra parte. El jefe le ordenó que metiera las manos en el cuerpo y se llenara las manos de sangre. “No te las limpies, déjalas así”, le exigía. Lo llevó a cenar en un local junto a la carretera.

“–Esto es para que te vayas cauterizando.

“Así es como se gana nervio para matar: comiendo con manos ensangrentadas. Pero tiempo después el Borras rozó su propia muerte. Iba con otros tres, cuando se encontraron con los soldados. Se replegaron a unos terrenos baldíos. En la carrera, cayó en un hoyo y se desmayó. Cuando volvió en sí, sus compañeros yacían muertos. Caminó a una casa de seguridad cercana. En reunión con toda la estructura, lo tablearon y lo degradaron por perder su arma. Fue rebajado a halcón y pasó a ganar 800 pesos semanales.

“Le asignaron un sitio de vigía y le dieron un radio. Una tarde, mientras comía papas fritas pasó un convoy del Ejército. Sintió que lo habían descubierto. Enterró el radio entre las papas, y escondió la bolsa de frituras en un hoyo. Huyó entre calles y vías del tren, por horas. Llegó a casa. Sus jefes lo estaban esperando. Les explicó lo ocurrido. Hasta que comprobaron que el radio estaba donde decía, le perdonaron la vida.

“El Borras habló con el expolicía y le dijo que esa vida no era para él. Su jefe se compadeció, le tenía estima. Lo dejó salir de la organización.

“Esto es Saltillo y los jóvenes”.

Esto era Saltillo y los jóvenes en 2011, 2012. En 2012, 2014, La fosa de agua es Ecatepec y sus jóvenes: muchachos que matan muchachas, “para que se cautericen”, para que aprendan a matar.

¿Ven cómo es imposible resolver este problema desde lo individual? Sin restar responsabilidad a quienes deciden convertirse en asesinos, cuando en todo el país proliferan muchachos que matan es porque esa forma de vivir se ha convertido en la única forma posible de sobrevivencia para ellos. Y una vez que alguien aprende que vivir es sinónimo de lastimar a los demás, es muy difícil, casi imposible, desaprenderlo.

Esta historia la narró Rodrigo Montelongo, un exseminarista que lleva prácticamente dos décadas trabajando con muchachos de los barrios urbano-populares de Saltillo. En aquel entonces él fue enfático: con las cosas como están es posible “rescatar” a uno o dos muchachos vulnerables, por medio de organizaciones no gubernamentales, por medio de programas que los ayuden a tener otro proyecto de vida y esquivar la violencia que ya sufren: discriminación, falta de oportunidades, falta de educación de calidad y calidad de vida. (Y es que todo es violencia, es una forma de aplastar el espíritu y así es fácil convertirse en un monstruo). El panorama es lamentable, es triste, es desolador. Sin embargo, incluso en esta desolación hay esperanza.

Elegir la maldad

Carlos Cruz actualmente tiene unos 46 años. Ahora es un tipo que se ha vuelto referente en negociaciones para la paz y los derechos humanos en el país, pero no siempre fue así. Cuando era joven, fue lo que los chavos de la UNAM llaman “porro”. Desde los 13 había estado en pandillas vinculadas a las mafias de la ciudad y la universidad (vean cómo los chavos son usados como carne de cañón por los poderosos; eso es lo que conlleva la llamada “ley de la selva”), cuyos líderes ejecutaban el trabajo sucio de autoridades escolares, y políticos.

Cruz ya buscaba una salida a la violencia y comenzaba a hablar de ello con personas fuera de su banda. Entonces mataron a un amigo suyo, Carlos Guadalupe, de la Prepa 9 de la UNAM.

“Sabes, siempre caminaba yo mucho en esa locura: si ya mataron a alguien, pues hay que aguantarse, pero lo de Carlos Guadalupe me quebró”.

Cruz refiere que en ese momento él detuvo la venganza que sus amigos ya preparaban contra el o los asesinos. Luego se fue, como a pensar qué debía hacer, qué quería hacer. Regresó con la idea de ayudar a chicos como él a dejar esa vida. Desde entonces, refiere, hay días que no puede más y sale corriendo de la oficina. “Pero siempre hay alguna buena noticia que me hace regresar”: algún chico acabó la escuela o regresó a casa.

Pero también es verdad que a Cruz le ha tocado ver cómo la violencia a la que se enfrentaban los jóvenes a inicios de los años 2000 es apenas una sombra de lo que hemos padecido en los últimos tiempos: el crimen organizado (en el que casualmente siempre participan policías o expolicías o exmilitares, o algún funcionario poderoso, de nuevo la ley del más fuerte) se ceba en los jóvenes: los seduce para matar, para violar, para afrentar. Los jóvenes, aturdidos, enojados, confundidos, aceptan en muchas ocasiones con la idea de que serán exitosos, o poderosos. Pero la realidad es que la inmensa mayoría va a morir joven y pobre, y llevándose a la tumba enormes dosis de sufrimiento. A pesar de que tendrá un arma, o algo de poder, o algunos reventones memorables, no habrá más. Por cada “Chapo” exitoso con mujeres hermosas y autos fenomenales y lluvia de dinero (de nuevo La Ley de la selva), hay 100 mil chavos que ganan 3 mil pesos al mes por hacer el trabajo sucio, por violar y matar y llevarse unas cuantas satisfacciones de venganza, que morirán jóvenes o estarán presos.

Volver a soñar

Aunque parezca imposible, sí se puede revertir esto. Sólo que necesita mucho trabajo, mucha conciencia, mucha discusión. Pero lo primero, primerísimo, es la importancia de volver a soñar. Plantearse un hecho: sí es posible vivir de otra forma. Lo ha demostrado la historia en diversos momentos: es posible reinventarse, como individuo y como comunidad.

Lo primero es comprender que toda prevención individual, si bien es buena y puede reducir el riesgo de ciertas situaciones, es limitada: la única verdadera prevención es colectiva, comunitaria.

La colectividad empieza por comunidades pequeñas. Verán, en la prehistoria, los seres humanos, estábamos acostumbrados a vivir en comunidades de no más de 40, 60 personas. Eso era una tribu, donde todos se conocían entre sí, y a los hijos los criaban todos. Esta es una parte muy bonita: aunque por supuesto cada niño sabía quiénes eran sus mamás, los niños se asumían como hijos de todos. De ahí viene el dicho de que para criar a un hijo hace falta toda una tribu. Eso generaba mucha seguridad a los niños, quienes podían jugar con más libertad, y mucho amor por parte de todos los adultos. Esto, si se fijan, es muy diferente a lo que se vive ahora.

Ahora, en algunas comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres, hacen algo parecido. Cada pueblito llega a un consenso (es más fácil ponerse de acuerdo entre poquitos que entre muchos) y decide a mano alzada. Luego, los representantes frente a estructuras más grandes llevan el voto de su comunidad pequeña. Es así como funciona una verdadera representación.

La mayoría de nosotros no vivimos en tribus pequeñitas, sino en ciudades enormes e interconectadas. Eso requiere inventar formas de hacer, al interior de las megalópolis, comunidades definidas que atiendan a sus problemas específicos. Establecer objetivos comunes. Hay casos interesantes que pueden dar luz sobre cómo revertir la inseguridad en un espacio determinado. En la ciudad, por ejemplo, El Faro de Oriente permitió que un barrio muy muy peligroso dejara de serlo, y por medio de educación artística y libre, ha impulsado generaciones de nuevos artistas.

En Cherán, Michoacán, un pueblo solo expulsó el crimen organizado para que sus bosques fueran seguros. Y hay casos menos dramáticos: El Espinal, una comunidad de Veracruz decidió acuñar su propia moneda: el tumin, para que el dinero no saliera de su pueblo; Villa Talea de Castro, un pueblo en las montañas de Oaxaca, instaló su propia red de telefonía móvil, ya que las empresas no lo hacían. Su red, reportaron los medios en aquel entonces, ahorraba más del 80% en comparación con las tarifas regulares; en el pueblo de Cuetzalan, Puebla, los comuneros se dispusieron a implementar paneles solares y dejar de pagar tarifas a la Comisión Federal de Electricidad. Todos estos son ejemplos de cómo un grupo de gente se organiza y le da la vuelta a las imposiciones que vienen de fuera.

Pero hacer cambios, es necesario platicar, platicar mucho, discutir sobre lo que es importante para todos, lo que está perdido, lo que es necesario, y cómo conciliar, las necesidades y deseos de la mayoría. Plantear qué caminos nos pueden llevar a todos a vivir mejor, a todos. No sólo a unos cuantos. Esa es probablemente, la única forma de que La fosa de agua no vuelva a ocurrir.

Contenido relacionado

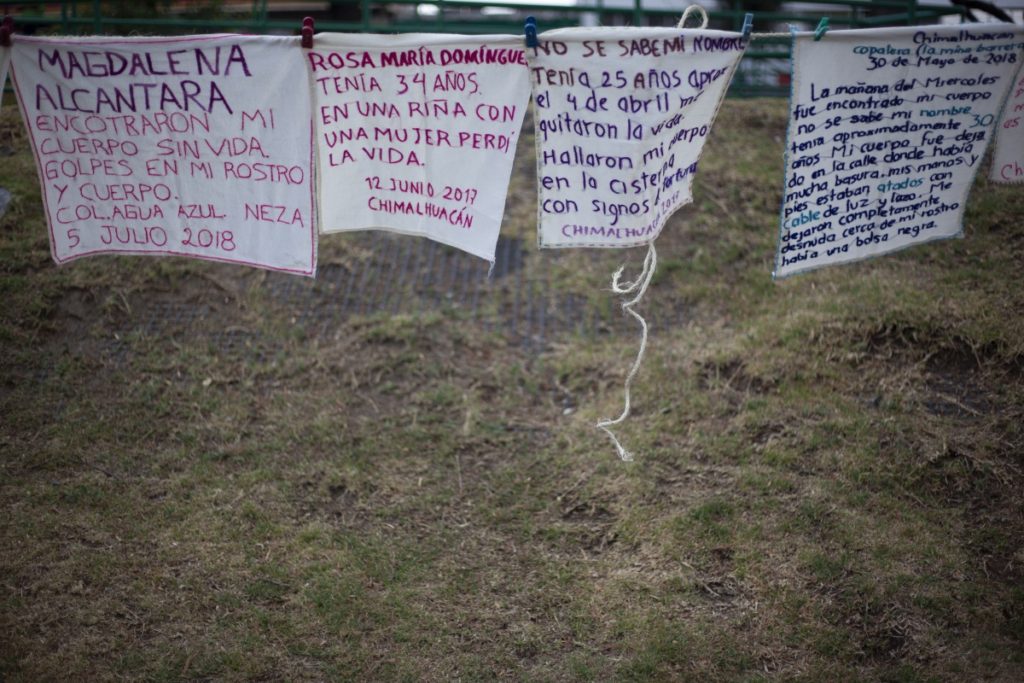

Estuvimos vivas hasta que nos mataron

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx».

Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona