Paro Nacional en Ecuador: ‘Kaparipanchi’, estamos gritando

4 octubre, 2025

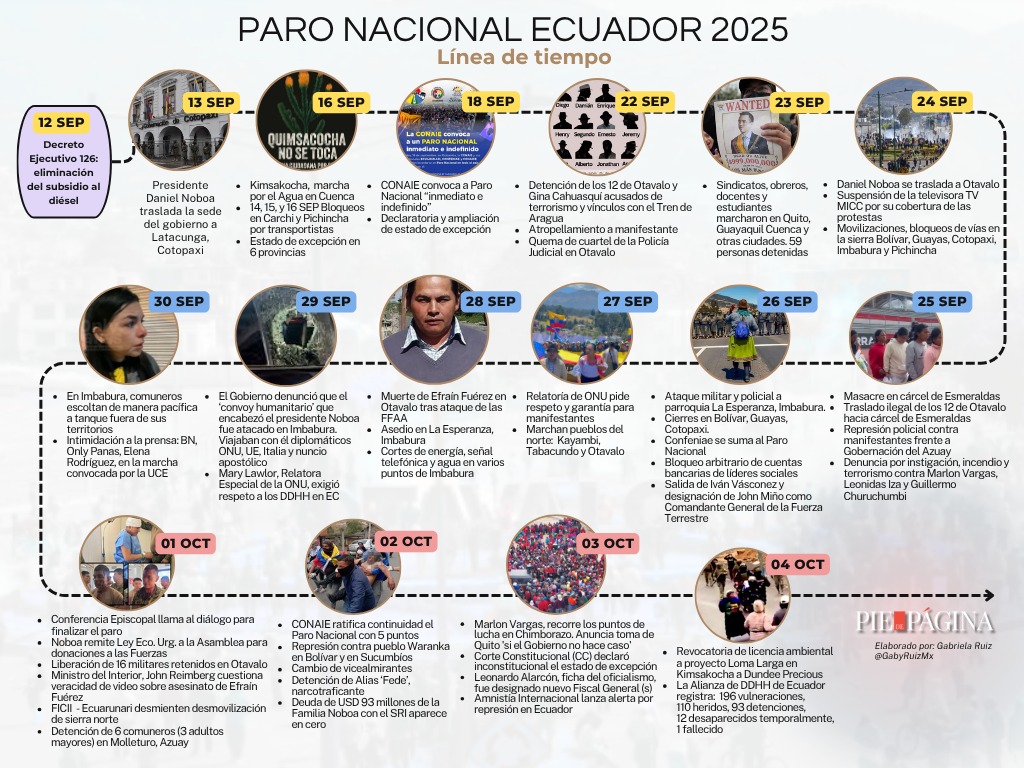

Tras eliminar el subsidio al diésel, Ecuador vive un Paro Nacional indefinido. Indígenas y movimientos sociales exigen la derogación del decreto, enfrentándose a una creciente represión que ya deja un fallecido, decenas de heridos y detenidos

Texto: Gabriela Ruiz Agila

Fotos: Josué Araujo

ECUADOR. – El 30 de septiembre en Imbabura, el ruido metálico de un tanque fue acallado por las voces de los comuneros. “Kaparipanchi”, gritaron los hombres y las mujeres mientras rodeaban los vehículos militares. “Pacíficamente, compañeros, pacíficamente”, se escuchaba decir en transmisión en vivo desde cuentas ciudadanas y medios comunitarios en San Rafael, cantón Otavalo, provincia de Imbabura. “¡¿Cómo que no hagan bulla?, asesinos! Eso no escuchan, no saben escuchar al pueblo”. Los uniformados caminan cargando los fusiles que apuntan al suelo. Los comuneros los obligaron a salir de su territorio, espacio vital y sagrado de los pueblos originarios. Entre las lágrimas de las mujeres, las voces multiplicaban el mismo reclamo: “¡Mataste a mi gente!”.

El 28 de septiembre, la muerte de Efraín Fuérez en Cotacachi se convirtió en símbolo del dolor. La CONAIE lo denunció como asesinato por impacto de bala de las Fuerzas Armadas. La indignación se expandió: “No nos van a comprar, no nos van a callar”, circulaba en audios en kichwa a través de WhatsApp, radios comunitarias y redes sociales.

Unos días antes, el oficialismo convocó a una marcha por la paz en Latacunga, nueva sede del gobierno. “Nosotros no retrocedemos como ocurrió en 2019 y 2022, tenemos que mostrar firmeza y no podemos retroceder porque significa no poder entregarles recursos a ustedes…”, indicó el presidente Daniel Noboa. Ordenó 18 medidas de compensación por el fin del subsidio al diésel que incluyen la devolución del IVA a adultos mayores, bono ‘Raíces’ para 100.000 campesinos, entrega de 1.200 tractores, 600 motores fuera de borda, plan Nuevo Transporte y pago de deuda histórica de USD 80 millones para los transportistas, y la ampliación del Bono de Desarrollo Humano a 55.000 familias.

Al malestar se suma la reducción y amnistía tributaria de la deuda con el SRI atribuida a la empresa Exportadora Bananera Noboa, que según reportes locales pasó de USD 93 millones a 3,5 millones, a finalmente ser cancelada. La familia Noboa emitió un comunicado donde afirma que todas sus obligaciones tributarias “han sido pagadas en su totalidad de acuerdo con la ley”.

Esta es la crónica del Paro Nacional en Ecuador que inició el 12 de septiembre con el Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel. El galón de diésel subió de USD 1,80 a 2,80, un golpe seco para transportistas, campesinos y familias enteras. “Son casi 600 dólares más al mes por bus, ¿quién paga eso?”, se preguntaba un chofer en Latacunga. La respuesta estaba en las calles: lo pagarían los de abajo.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó a un Paro Nacional inmediato e indefinido con el apoyo de Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana (Conaice). Llamaron a las bases a rechazar el Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel, así como el paquetazo neoliberal, la crisis en salud y educación y el abandono estatal y al modelo extractivista.

El Paro Nacional es un proceso vivo y en evolución. Ha generado 260 acciones de protesta en 49 cantones de 22 provincias, según el colectivo Geografía Crítica: 178 cierres de vías, 44 marchas, 28 plantones y asambleas, 4 cacerolazos, 3 acciones simbólicas y 2 vigilias. Al cierre de esta edición, se registran 196 vulneraciones, 110 heridos, 93 detenciones, 12 desaparecidos temporalmente, 1 fallecido, informó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador.

El asedio contra las comunidades de la Sierra

La madrugada del 22 de septiembre había marcado el inicio del Paro Nacional. Lo que empezó como bloqueos en carreteras y plantones dispersos se convirtió en una minga de voces desde la Sierra, la Amazonía y la Costa. Comunidades indígenas, campesinas, estudiantes y organizaciones sociales se unieron para denunciar el alto costo de la vida, el autoritarismo del gobierno y la criminalización de la protesta.

El 24 de septiembre la CONAIE denunció el primer golpe represivo: en Saquisilí, Cotopaxi, policías y militares irrumpieron en casas y comunidades, rompieron vidrios e intimidaron a familias enteras, sin respetar la presencia de mujeres, niños y ancianos.

En los días siguientes, la violencia se replicó en Huaycopungo y La Esperanza, provincia de Imbabura; el pueblo Karanki denunció la represión con el uso de bombas lacrimógenas que lanzaron en los exteriores de casas y al interior de predios comunitarios. En un video del 28 de septiembre, se escucha a las madres rogar a un grupo de 10 militares: “¡No disparen. Estamos con niños!”.

Las imágenes del paro son las de una marcha nacional que se expande como una red. En el norte, el Pueblo Karanki salió a las calles de Ibarra, mientras las comunidades del cantón Cotacachi avanzaron hacia Otavalo acompañadas de la UNORCAC. En Peguche, habitantes denunciaron tanquetas militares camufladas en terrenos baldíos para intimidar a la población movilizada.

La Chijallta FICI, que agrupa a pueblos Karanki, Otavalo, Natabuela y Kayambi, ratificó que el paro continuará hasta que se deroguen las medidas y se libere a los detenidos. En Riobamba y en Saraguro (Loja), comunidades sostienen plantones y bloqueos.

“¡Nuestros pueblos no son zonas de guerra, exigimos respeto y dignidad!”, expresó la CONAIE, responsabilizando directamente al gobierno de Daniel Noboa por estas vulneraciones a derechos humanos.

La escritora Samay Cañamar, kichwa de Otavalo, publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales donde explica: “Llegan a nuestros territorios ancestrales con más de 100 convoys, generando un trauma colectivo. Se aparecen cuando los kichwa del Norte alzamos la voz de resistencia. Les molesta que “un indio, un vago” –así como nos llaman– somos seres políticos que accionamos organizados”.

El discurso oficial: entre la criminalización y el miedo

Junto con la represión llegó la criminalización. El 22 de septiembre fueron detenidos arbitrariamente 12 comuneros Kichwas de Otavalo y a Gina Cahuasquí sólo por reclamar disparos de bombas lacrimógenas al cuerpo de los manifestantes. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de Esmeraldas, el mismo día en que se registró una masacre con 17 muertos en esa cárcel.

En Ecuador, protestar no es un delito, sino un derecho garantizado en el artículo 98 de la Constitución del país que establece el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público que vulneren derechos.

El presidente Daniel Noboa acusó a la CONAIE y a las organizaciones sociales de ser “terroristas” y “enemigos del país”. La amenaza de condenar a 30 años de cárcel a quienes paralicen servicios es signo del endurecimiento del gobierno. Hay otros delitos que también se imputan a los dirigentes y aliados del Paro como sabotaje, asociación delictiva o enriquecimiento ilícito, entre otros sancionados por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El 22 de septiembre, doce kichwas de Otavalo y Gina Cahuasquí fueron detenidos bajo cargos de terrorismo y presuntos vínculos con el Tren de Aragua. En paralelo, el Ejecutivo trasladó a los detenidos a cárceles de alta peligrosidad en Esmeraldas y Portoviejo, en un gesto interpretado como castigo ejemplar.

En Azuay, el movimiento estudiantil se mantiene firme a pesar de la criminalización. Fueron atacados el 25 de septiembre frente a la Gobernación del Azuay. Nohelia Ochoa, estudiante de la Universidad de Cuenca, presidenta de la Federación de Estudiantes de Cuenca, fue denunciada por la Fiscalía del Ecuador bajo el cargo de paralización de servicios.

El bloqueo de cuentas bancarias a líderes indígenas y campesinos, sumado a la suspensión de medios comunitarios como TV MICC, mostró una estrategia de represión acompañada de guerra comunicacional. Desde Carondelet, Noboa insistía: “No retrocederemos. No hay dinero para subsidios”. Mientras tanto, desplegaba promesas: tractores, bonos de emergencia, incentivos productivos.

El Paro Nacional es una manifestación de una trayectoria histórica de resistencia indígena donde las mujeres tienen un gran protagonismo. “El seguimiento y amedrentamiento a dirigentes sociales muestra un patrón preocupante en Ecuador, no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica de control y represión hacia quienes defienden derechos”, son evidencia de un clima autoritario que busca limitar la protesta ciudadana explicó la socióloga Alejandra Santillana.

El crimen de Efraín Fuérez

El 28 de septiembre, la indignación alcanzó un nuevo umbral. En Cotacachi, Efraín Fuérez, comunero kichwa de 46 años, padre de familia, maestro de construcción y dirigente comunitario cayó abatido. La CONAIE lo denunció como víctima de un disparo militar.

Según informes de INREDH y medios locales, la autopsia reveló que el proyectil habría ingresado por la espalda, salió por delante (zona del tórax/pecho), afectando pulmón y costilla.

En redes, circularon videos que muestran que luego de recibir el disparo, Efraín Fuérez fue auxiliado por otros manifestantes, y uno de ellos se quedó junto a él. Pero en video se observa que soldados descendieron de vehículos, patearon su cuerpo y también agredieron al compañero que lo estaba auxiliando. En las radios comunitarias se multiplicó un mensaje: “La muerte de Efraín no apaga la lucha, la enciende”.

El gobierno no lo reconoció como asesinato. El ministro del Interior, John Reimberg, puso en duda la veracidad del video que registra las agresiones contra Efraín Fuérez.

El nombre de Efraín se ha convertido en símbolo de la resistencia. Su velorio en La Esperanza se transformó en asamblea popular: jóvenes, ancianos y dirigentes repitieron que “la sangre derramada no será en vano”. El cuerpo de Fuérez fue acompañado con música andina, flores, wiphalas y banderas rojas. Es un caso que demanda verdad y justicia.

¿Cómo se sostiene un Paro Nacional?

Un malestar va creciendo en Ecuador según el estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES) que revela que el 83% de los encuestados en Guayaquil y Quito se sienten afectados por la medida.

El 16 de septiembre, el presidente Daniel Noboa aseguró: “Nosotros tenemos nuestra propia política económica” aunque en campaña prometió lo contrario. Esta es una medida de los compromisos contraídos entre el gobierno de Noboa y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En julio, Noboa redujo de 19 a 14 ministerios, despidió a 5 mil funcionarios. Usando una chaqueta con estampado militar, Noboa dijo: ‘Antes de que a mí me quieran hacer retroceder, pues yo prefiero morir’. No retrocederá en su decisión de eliminación del subsidio, bajo ningún concepto.

Tras varios levantamientos previos, las dirigencias no se concentran únicamente en la CONAIE, sino en redes ampliadas: organizaciones campesinas, feministas, estudiantiles, sindicales y barriales. Tanto el Paro Nacional de 2019 y 2022 cobraron fuerza a medida que avanzaba la convocatoria y el descontento por la falta de diálogo y escucha por parte del gobierno, y el incremento de la represión contra las manifestaciones.

“Quienes protestamos no somos delincuentes ni enemigos del Ecuador. Somos campesinos, madres, padres e hijos que sostenemos este país. Estamos en las calles porque no hay medicinas, ni trabajo, ni seguridad. La resistencia es por la vida, la dignidad y los derechos de todos. Nos llaman terroristas para justificar la represión, pero somos campesinos, agricultores, comerciantes, estudiantes, madres, artistas… Somos el pueblo que sostiene este país con dignidad y esfuerzo”, es el mensaje de Nemo Guiquita miembro del Consejo de gobierno de CONAIE.

Cada territorio aporta su fuerza a una lucha que ya es colectiva: En la Troncal Amazónica (vía Puyo–Macas), la Nacionalidad Kichwa de Pastaza – Pakkiru mantiene activo su campamento de resistencia en la entrada a Canelos. Las Mujeres Amazónicas marcharon en el Puyo levantando su voz por la libertad de los compañeros detenidos y en solidaridad con la Sierra.

La resistencia también se alimenta de gestos colectivos. Ollas comunes, pamba mesas y guardias indígenas (Kichwa, Siekopai, Siona, Ai Cofán, Quijos y Waorani) tejen la resistencia. En Quito, artistas, obreros y estudiantes llenan las calles con pancartas: “No somos delincuentes, somos el pueblo”.

En una pancarta se lee impreso este mensaje: “500 años hemos resistido. Veamos quién aguanta más”. Las comunidades podrían mantener bloqueos intermitentes y plantones, ampliando el frente con estudiantes, sindicatos y organizaciones barriales. El tejido de solidaridad —ollas, guardias comunitarias, apoyo internacional— fortalece la posibilidad de una movilización sostenida.

Un convoy humanitario y pronunciamientos internacionales

El 27 de septiembre, Gina Romero, Relatora de Naciones Unidas sobre el derecho de asociación, hizo un llamado al gobierno de Daniel Noboa para que “se respeten los estándares internacionales de protección a las asambleas y reuniones pacíficas. No se pueden repetir los hechos de estas semanas de uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales. El gobierno de Noboa parece haber emprendido una persecución contra la sociedad civil, los movimientos sociales y la protesta en el país. Utilizando disposiciones legales no alineadas a los estándares internacionales, la sociedad civil está siendo perseguida”.

El Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas instó al gobierno a garantizar los derechos colectivos, respetar el debido proceso y abrir un diálogo genuino con los pueblos indígenas.

El 28 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa denunció que encabezó un convoy humanitario hacia la provincia de Imbabura, acompañado por altos funcionarios del gobierno y una comitiva de delegados diplomáticos e internacionales: el nuncio apostólico Andrés Carrascosa, la embajadora de la Unión Europea, Jekaterina Dorodnova; la coordinadora residente de la ONU en Ecuador, Laura Melo; y el embajador de Italia, Giovanni Davoli.

Según la versión oficial, unas 350 personas atacaron la caravana con bombas molotov, piedras, voladores (fuegos artificiales pequeños) y obstáculos en la vía. Se afirma que unos 50 militares escoltaban el convoy. También se habla de vehículos que quedaron con vidrios rotos, esquirlas, daños materiales. Sin embargo, el daño que puede causar una bomba molotov a vehículos gubernamentales con blindaje reforzado y niveles de protección elevados, ha sido fuertemente cuestionado. El reporte entregado por el gobierno detalla que cuenta con 33 vehículos tácticos multipropósito DAVID (4X4) y 2 MBOMBE (6X6), de procedencia israelí y sudafricana -respectivamente-; completando de este modo un lote total de 137 vehículos que contribuirán a las operaciones militares que se realizan a nivel nacional.

Mary Lawlor, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, ha manifestado haber recibido “noticias preocupantes” sobre la represión violenta de movilizaciones pacíficas en Ecuador, particularmente tras la eliminación del subsidio al diésel. Pidió explícitamente al Estado ecuatoriano que se abstenga de tomar represalias contra quienes ejercen ese derecho, y que respete estándares de derechos humanos, como el debido proceso, la representación legal de los detenidos, la transparencia en las detenciones, el contacto con familiares, etc.

Amnistía Internacional también emitió una alerta pública y complementa lo que pide Lawlor: una investigación independiente, justicia para las víctimas, y garantías de derechos procesales.

Entre la resistencia y la incertidumbre

Con la llegada de octubre, el paro entra en una fase crítica. Entre el 6 y 12 de octubre donde se observa una escalada represiva. Entre el 1 y 3 de octubre se incrementó la presencia de fuerzas en Bolívar. El gobierno podría redoblar el uso de la fuerza, militarizando zonas claves como Imbabura, Cotopaxi y Quito. Marlon Vargas, presidente de la CONAIE habló de una posible toma de Quito si el Gobierno no atiende las demandas del movimiento indígena.

La Conferencia Episcopal (CEE) ha hecho un llamado al diálogo para finalizar el paro. Sin embargo, este protagonismo no está exento de tensiones. Monseñor Leonidas Proaño, el ‘Obispo de los Indios’, explicaba que la Iglesia debía ser voz de los pueblos indígenas y de los marginados, y no un simple intermediario neutral, concepto presente en la Encíclica Pacem in Terris (1963) de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II (1965), que afirmaban que la paz no es solo ausencia de guerra sino fruto de la justicia.

“No hay paz sin justicia social”, se lee en varios carteles de los manifestantes. Entonces ¿cómo llegará esa paz en un país donde la pobreza alcanza la tasa más alta desde la pandemia por Covid-19? En Ecuador, hay 5,2 millones de personas viviendo en la pobreza, con ingresos menores a USD 91,43 al mes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a diciembre de 2024.

Tras casi siete horas de asamblea, el 2 de octubre, la CONAIE junto a CONFENIAE, ECUARUNARI y CONAICE resolvió: “Ratificar la continuidad del Paro Nacional como expresión legítima de resistencia frente a un gobierno autoritario al FMI”. Reafirman los puntos de la movilización como la derogatoria del Decreto Ejecutivo sobre la eliminación del subsidio al diésel, el pedido de la reducción del IVA del 15% al 12%; el respeto a los derechos colectivos y garantías plenas para el ejercicio de la resistencia, liberación inmediata de los detenidos y archivo de procesos judiciales, verdad y justicia para las víctimas de la represión y la familia de Efraín Fuérez, un crimen de lesa humanidad que nunca prescribe.

La semana entrante será decisiva. El país se debate entre un gobierno que insiste en su receta económica y unas comunidades que, con sus voces, bicicletas y banderas de distintos colores, recuerdan al poder que la dignidad también se defiende en las calles.

En Imbabura, el eco de aquel 30 de septiembre aún resuena: “Kaparipanchi”. Estamos gritando. Y no parece que vayan a callar.

Gabriela Ruiz Agila @GabyRuizMx Investigadora en prensa, migración y derechos humanos. Cronista. Es conocida como Madame Ho en poesía. Premios: Primer lugar en Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo [Ecuador, 2017]; segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño con Escrituras de Viaje [Ecuador, 2016]; primer lugar en Crónica del Cincuentenario organizado por la UABC con Relato de una foránea [México, 2007].

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona