Hambre, lucha política y migración. La historia que la 4T quiere cambiar en Guatemala

25 junio, 2024

Chiquimula, en el centro del Corredor Seco de Guatemala, es una muestra de por qué la gente busca migrar hacia Estados Unidos. La población maya Ch´orti´ que vive en esa zona debe enfrentar la pobreza extrema por falta de insumos básicos y alimentos. El gobierno mexicano ha ofrecido ayudar a cambiar esa realidad en Centroamérica, para que nadie tenga que migrar

Texto: Francisco Simón Francisco / Prensa comunitaria

Fotos: Juan M. Rosales S / Prensa comunitaria

GUATEMALA.- Eran las diez de la mañana y el calor ya alcanzaba los 40 grados que comienza a caracterizar un día seco en la aldea Lelá Chancó de Camotán. El mes de mayo apenas iniciaba y el clima ya comenzaba a preocupar a los pobladores porque “es una mala señal de vida”, según ellos. “Imagínese trabajar un día en el campo bajo este sol, parece un infierno”, decía don Héctor Ovidio Vásquez.

Don Héctor hablaba con total razón. Para vivir allá, primero se necesita de agua, trabajo y luego de alimentos nutritivos que la gente no tiene. Este es el drama de la aldea situada en el llamado Corredor Seco de Guatemala.

En esa zona seca la tierra poco a poco va perdiendo su fertilidad. El cielo azul no da ninguna señal de lluvia. Algunas partes de las montañas que rodean la aldea están cubiertas aún de árboles, principalmente de pinos pero se ven secos y parecen quemados.

“Las hojas de los cafetales también están secas y está casi seguro que no habrá cosecha en noviembre o diciembre”, contaban los campesinos, en mayo de 2022.

La misma historia de 2023 y 2024: La siembra del maíz y frijol que inicia en la segunda semana de mayo, se suma cada año a las múltiples dificultades que enfrentan esos campesinos debido a la falta de lluvia. El alto costo del abono, que supera los 500 quetzales (unos mil 200 pesos mexicanos) el quintal, y el maíz, que está a 240 quetzales (poco más de 500 pesos mexicanos) alarma a todos. La esperanza está “centrada en Dios”.

La escasez de alimento es una variable que explica las malas condiciones de vida que padecen las personas de la comunidad.

Crisis climática y la depredación minera

El Corredor Seco se extiende por Centroamérica, en una región que abarca una población de 10 millones de personas, todas ellas en riesgo inminente por el cambio climático. La propia FAO ha advertido que en este lugar millones son “vulnerables” por los eventos climáticos extremos. No es una casualidad que también esta región sea una de la que más migrantes expulsa hacia Estados Unidos.

Los granos básicos que son el maíz y el frijol son insuficientes para sostener a estas familias de Lelá Chancó, en Chiquimula. Dos razones explican por qué, de acuerdo con sus relatos, la crisis climática y la depredación de sus recursos naturales a manos de empresas mineras con inversión extranjera, las dejaron en condiciones inhumanas. Ahora deben pasar hasta un año entero sin cosechar ninguno de estos productos que son su sustento diario.

Encontrar comida es un reto, asegura Florinda García Agustín, de 29 años, originaria de esa comunidad. Hace años se separó de su esposo “porque era borracho”. Desde entonces tuvo que buscar la manera de sobrevivir y cuidar a sus cuatros hijos.

Actualmente, ella tiene una crianza de animales en su casa, los vende y con el dinero que gana compra los alimentos. “Casi no cultivo porque no tengo mucho terreno y la falta de lluvia no ayuda”, agregó.

Dos de sus hijos son pequeños y debe cuidarlos todavía, por eso su única fuente de trabajo además de la crianza, es como empleada doméstica. Su día inicia a las 3 de la mañana y termina hasta las 9 o 10 de la noche. El rostro de Florinda lo dice todo: cansada, delgada y con sueño.

“Yo trabajo casa en casa, solo eso, porque no tengo ningún grado de estudio. Por eso, es que no lo toman en cuenta a uno y a veces encuentras oportunidades y a veces no, porque no le tienen confianza a uno”, dijo.

Sus hermanos son campesinos, siembran frijol y maíz, es lo único para lo que da la tierra, no pueden trabajar para otros productos porque solo es pérdida.

“Para sembrar hay que comprar el abono, sino no da. No vendemos nada de la cosecha porque nos quedamos sin alimento. Y si logramos un día de trabajo, el dinero alcanza solo para el día, porque si tenemos animalitos una librita para ellos y otra para nosotros, tal vez comemos una tortilla o dos con sal porque no alcanza para más”, explica.

Las mujeres no se escapan de esta situación, al contrario, son las más afectadas, ya que el alimento que logran producir solo les alcanza para alimentarse al menos dos veces al día. “Solo tortilla con frijol, no alcanza para pan, huevo y mucho menos carne», cuenta Juana Ramírez de 61 años. Ella es originaria de la aldea Matazano de Jocotán y es autoridad indígena maya Ch´orti´.

Doña Juana llega hasta el municipio de Camotán. Dice que no podía desaprovechar esa oportunidad, porque tiene claro que la única manera de hablar de su realidad es a través de la prensa. Se sienta frente a la mesa principal que ocupa el Consejo de Autoridades Indígenas Ch´orti´, con sede en Camotán y comienza a hablar.

Cuenta que desde inicios de abril, Juana y su familia toman el azadón y el machete para preparar la tierra en la que van a sembrar maíz, frijol y maicillo; ella reza y le pide a Dios que le mande lluvia para que sus cultivos crezcan y tengan una buena cosecha para alimentar a su familia. En 2021 lograron sacar una sola siembra de las dos que hacen durante los 12 meses, una en mayo y la siguiente a finales de agosto. La cosecha que obtuvieron fue únicamente para guardar y sobrevivir a la sequía.

Además de la siembra y cosecha, también se dedican a trabajar en las fincas, porque en los meses que no llueve, escasea la comida y deben buscar sustento en otras áreas. Pero lo que ganan es insignificante, por un día de trabajo solo les pagan 25 quetzales (65 pesos mexicanos), lo cual no les alcanza para nada.

“Nos ayudan mucho al pagarnos un jornal, no tenemos el alcance para pedir que nos paguen más. Con ese dinero tenemos maíz, una libra de azúcar o frijol y tal vez un pan, si alcanza”, dice.

Los municipios de Camotán y Jocotán se ubican en una zona fronteriza con Honduras. El Florido es la frontera que separa a ambos países, en donde es constante la actividad del comercio y la dinámica de la migración internacional es una característica peculiar del lugar.

A pesar de la disminución de la fertilidad del suelo, los habitantes de los dos municipios se dedican principalmente a la agricultura, entre la siembra del maíz y el frijol. En algunas comunidades siembran café y las familias que poseen terrenos situados en la orilla del río Jupilingo siembran hortalizas como el tomate, cebolla, cilantro, camote, rábano, repollo y coliflor para venderlos en el mercado municipal de Camotán y Jocotán.

Todas, las historias de estas poblaciones guatemaltecas son similares. La falta de lluvia o las tormentas no dan tregua a la gente acostumbrada a vivir del autoconsumo. La migración aquí se convierte en la única posibilidad de sobrevivir.

La deuda del Norte con Mesoamérica

A pesar de la importancia de la migración para la economía familiar o local, los gobiernos expulsores de migrantes o de tránsito han reproducido políticas que no mitigan realmente las realidades que enfrentan las poblaciones en sus comunidades de origen.

En su visita a Guatemala el 5 de mayo de 2022, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso de impulsar la extensión de sus programas de desarrollo económico y comercio para frenar la migración irregular. Sin embargo, a pesar de que desde el inicio de su mandato López Obrador ha insistido en que es fundamental atacar las causas de la migración, la presencia de los titulares del Ejército y la Marina en esa ocasión dejó un mensaje claro de que el tema migratorio implica una protección de las fronteras con más seguridad.

En mayo pasado, ya con Bernardo Arévalo en la presidencia de Guatemala, el mandatario mexicano regresó a la frontera sur para sostener una primera reunión bilateral entre los dos gobiernos. Los mandatarios acordaron apretar acciones contra el narcotráfico y el tráfico de migrantes, a partir de acciones conjuntas en seguridad y cooperación, y delinearon ejes prioritarios de trabajo entre los cuales están la atención de las causas de la migración, con una perspectiva hemisférica y de derechos humanos, y el fortalecimiento del programa Sembrando Vida en Guatemala.

También hablaron de la extensión de la política de desarrollo de México en la frontera sur, un tema retomado estas semanas por la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

“En migración nosotros hablamos de nuestra política que es la política que ha estado planteando el presidente, López Obrador con la esencia fundamental de nuestra política, que es la atención también a las causas que provocan la migración y la importancia de la cooperación para el desarrollo en Centroamérica, en países que hoy están expulsando personas por necesidad y que quieran llegar a los Estados Unidos”, dijo Sheinbaum a representantes del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con Iván Aguilar, Gerente Humanitario de Oxfam en Centroamérica, desde el gobierno de Joe Biden ha existido una percepción de criminalizar a los migrantes en condición irregular, del mismo modo como ocurrió con su antecesor, el republicano Donald Trump.

Para ello, Estado Unidos se trasladó al sur de México, en donde el despliegue de la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad mexicana, reprimieron con fuerza a las personas migrantes, obligándoles a tomar rutas en lugares fronterizos más remotos a menudo controlados por el crimen organizado, situación que ha demostrado ser muy poco efectiva para disuadir a los migrantes a emprender el viaje.

“En otras palabras, las condiciones de sus comunidades de origen son tan precarias, que prefieren correr todos los riesgos e incertidumbres que implica ese viaje a quedarse en ellas, en donde la única certeza es que las cosas para ellos no mejorarán”, aseguró Aguilar.

El porcentaje de personas que buscan llegar al norte se explica por un punto relevante y se refiere a la demanda laboral que hay en ese país, explica el Gerente Humanitario de Oxfam en Centroamérica, ya que para cubrir puestos de trabajo en zonas agrícolas, de construcción, servicios u otros, los migrantes emprenden el viaje y adquieren deudas para ello, puesto que saben que tienen muchas posibilidades de encontrar trabajo pronto y con ingresos atractivos.

Es frecuente escuchar en comunidades expulsoras que es mucho más fácil que le presenten 8 mil dólares a una persona para migrar, que para emprender un negocio en su comunidad; es decir, tienen más garantías de que la persona llegue a Estados Unidos y consiga un trabajo para pagar la deuda, que tener éxito emprendiendo un negocio en la localidad, agregó.

En lo referente al impacto de la crisis climática en el colapso de los medios de vida de la población rural y el costo económico y social de los desastres provocados por fenómenos naturales, Iván Aguilar destacó que los países del norte, incluyendo Estados Unidos tienen deuda importante que saldar en Mesoamérica, puesto que son los que se han beneficiado mayormente de las rentas generadas por la industria emisora de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), retroalimentada por sus altos niveles de consumo de bienes y servicios.

Por lo tanto, países que no contribuyen ni en un 2por ciento del total de los GEI como los centroamericanos, están pagando un alto costo por las consecuencias de esa crisis climática que provocan, tanto por el colapso de los medios de vida rurales, como por el impacto cada vez más frecuente y severo de los eventos climáticos extremos como las sequías y los huracanes. En consecuencia, tienen que incrementar sustancialmente la inversión en estos países para favorecer la adaptación y la cobertura de los costos para mitigar el impacto de la crisis climática, especialmente en las comunidades en situación de pobreza, porque la ausencia de estas inversiones es otro de los principales factores que están favoreciendo el éxodo actual, especialmente en Centroamérica.

“Además de las principales causas como la ausencia de servicios de salud y educación de calidad, la violencia, y el no tener instituciones públicas que les ofrezcan apoyos adecuados después del embate de los frecuentes y cada vez más severos desastres provocados por eventos naturales como sequías y huracanes, ahora exacerbados por la crisis climática”, concluyó el Gerente Humanitario de Oxfam en Centroamérica.

“Si no hay agua no ha vida”

Según un monitoreo sobre déficit de lluvias en el Corredor Seco de Guatemala realizado por Oxfam, para el 2019 solo el 30 por ciento de la tierra de ese corredor es fértil, además en ese año la pérdida de las cosechas del maíz superó el 78 por ciento y 70 del frijol, afectando a más de 24 mil productores.

Juana Ramírez explica que las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020 afectaron aún más su calidad de vida, pasaron meses en que no llueve y con la llegada de este fenómeno climático, fue demasiada el agua que se acumuló en los terrenos y las viviendas. Recuerda que la corriente pasó llevando todo el frijol que tenía sembrado y un día después no encontraron nada, pero confía en Dios en que tendrán mejores resultados estos años próximos.

Silverio Pérez de 62 años, otra de las mujeres entrevistadas, dice que la última lluvia que cayó en el caserío Palo Verde, donde vive, fue el 6 o 7 de noviembre de 2021 y fue una llovizna que no ayudó mucho a la siembra de su terreno. Al año siguiente logró cosechar 10 quintales de maíz, pero solo para consumo de su familia.

En esta comunidad cuando no llueve deben buscar distintas maneras de obtener el agua para el consumo de los hogares. Deben ir a los ríos y nacimientos de agua que aún no estén secos por la falta de lluvia.

“Si no hay agua, no hay vida”, aseguraba en 2022 Héctor Ovidio Vásquez, de la aldea Lelá Chancó.

En años anteriores, rentaba un terreno para sembrar y cultivar. Pero Eta e Iota dejaron destrozado el lugar, con difícil acceso y oportunidad de recuperar el dinero invertido.

Hace unos años, en este sector de Lelá Chancó, los campesinos trabajaron un proyecto con la Asociación Campesina Indígena de Agroforestería Centroamericana, con sede en Costa Rica, la cual consistió en dar 15 mil litros de agua a cada beneficiario, esto es con un sistema de cosecha de agua de lluvia. Con este sistema se almacena el agua de la lluvia en dos tinacos de 7 mil 500 litros cada uno y tiene tres capas, una de plástico azul, otra de polietileno y una antibacterial para tener la seguridad de que consumen agua limpia. Esta práctica les puede proveer de agua a una familia de seis integrantes por al menos seis meses, pero deben ser cuidadosos con el uso y evitar el desperdicio.

Los desechos de las minas

En 2015 aproximadamente, el cambio climático fue más evidente para la población que vive en el área del Corredor Seco. Pronto notaron la relación con la explotación de los recursos por las mineras que operan en estos departamentos.

Una de las empresas mineras presentes en esa región seca es la de Cantera El Porvenir, su operación se ubica en la montaña “El Zompopero” en jurisdicción de la aldea Lelá Obraje también de Camotán. Desde que inició a trabajar en 2008, la minera ha contaminado los recursos naturales que tienen las aldeas circunvecinas, entre estos, las quebradas y el río Jupilingo, el único que circula entre los municipios de Camotán y Jocotán. Las familias que viven alrededor del río hacen el uso de esta agua, aunque está contaminada, porque no tienen otra manera de abastecerse.

Ahora en la aldea Lelá Chancó, una de las quebradas que pasa en medio de la comunidad luce de color rojo amarillento por los desagües que provocó el trabajo de la empresa. Esa aldea se encuentra en una zona baja, mientras la operación de la mina se sitúa en la parte alta de la montaña. “Allí bajan todos los desechos que utiliza la mina, es una pena con la que debemos lidiar diariamente”, describen autoridades locales del lugar.

“Esta minera está funcionando ilegalmente, ellos aducen que la mina está cerrada, pero es una mentira porque trabajan de noche, cuando se les hace ver a la Fiscalía de Delitos Ambientales (del Ministerio Público) no hacen nada. Cuentan con la complicidad del alcalde y los diputados del departamento; la Fiscalía cuando llega a hacer los allanamientos, ellos, ya tuvieron tiempo de esconder la maquinaria y los trabajadores”, cuenta un dirigente comunitario y defensor de los recursos naturales.

Benjamín Chang, investigador del Observatorio de Industrias Extractivas (OIE), asegura que por medio de una solicitud de información presentada al Ministerio de Energía y Minas (MEM), se detalló que en la ultima década la mirada y el interés de la grandes empresas mineras se enfocan más en el oriente de Guatemala que el occidente, principalmente en la búsqueda de oro, plata u otros minerales.

Al revisar el sitio web del MEM, se concluye que la mayoría de las licencias mineras, ya sea de exploración o explotación se centran en el oro, que cubre desde la ciudad capital hacia el este del país. Por ejemplo, la empresa Minerales Sierra Pacifico S. A., con capital canadiense tiene solicitudes en 24 municipios de seis departamentos situados en el nororiente del país; Chiquimula es uno de estos departamentos.

Los dueños y trabajadores de esta empresa estuvieron involucrados en la mina Marlín, con sede en el departamento de San Marcos, que cerró sus operaciones en 2017, doce años después de haber hecho su primera explotación de oro y plata en el país; y la empresa EXMINGUA con el proyecto minero Progreso VII Derivada ubicado en el lugar conocido como La Puya, situado entre los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en el departamento de Guatemala, según una nota de Prensa Comunitaria.

En Camotán, desde el 2019, las partes montañosas han sido taladas y quemadas por personas afines a la minera, paara expandir su espacio de explotación. Además, el suelo ha perdido su fertilidad debido a los incendios de bosques que provocan.

Las mujeres ahora tienen que recorrer largas distancias de kilómetros todos los días para abastecerse del agua, dado que algunas quebradas o fuentes de agua se encuentran en la parte alta de las comunidades.

Virgilio Ramírez de Jocotán menciona que, cuando la empresa minera trabaja, consumen el agua de un cerro de donde conseguían el recurso, en algunas casas llega un poco de agua a las 9 u 11 de la noche o 2 de la madrugada, mientras de día nada.

Durante las noches tienen más posibilidades de conseguir agua, solo que los señores deben acompañar a sus esposas porque el lugar es peligroso.

“Estamos sufriendo, cada vez que hacemos manifestaciones. Nosotros lo vivimos, estamos viviendo de cerca estas pobrezas y amenazas”, cuenta Ramírez.

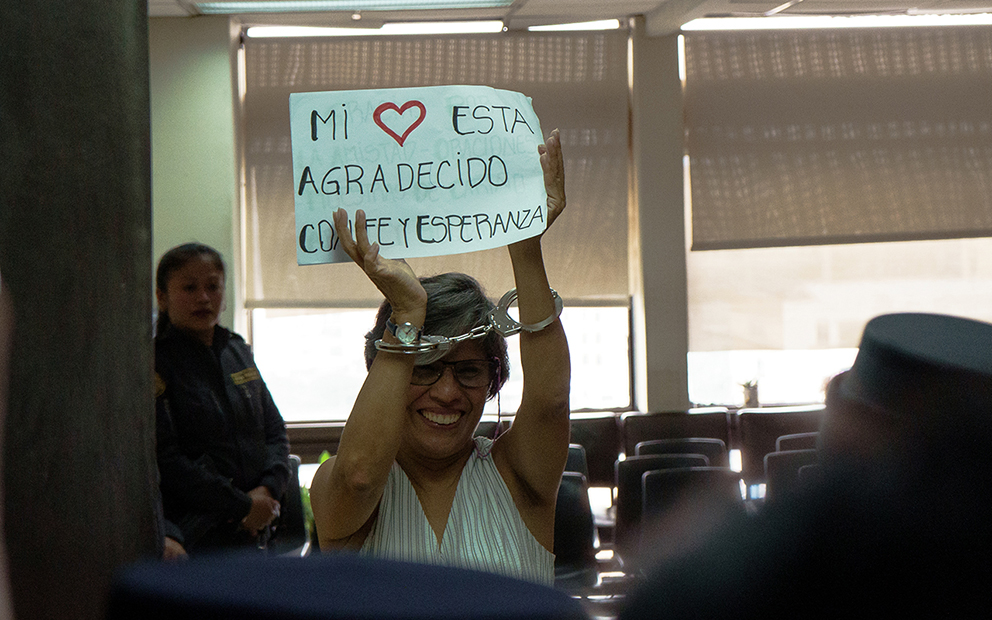

Perseguidos por proteger sus recursos naturales

“Antes este río Jupilingo tenía agua, ahora ya no es río, es un agua de drenaje porque sale de Copán pero por la misma necesidad, ahí lavan la ropa, ahí se bañan los pobres, en esa misma agua”, dice Virgilio Ramírez, quién también ha sido víctima de amenazas por reclamar sus derechos.

Otro que ha sufrido amenazas de parte de personas afines a las mineras es Silverio Pérez. Asegura que sufre de acoso y violación a sus derechos como originarios y propietarios del territorio. “Han invadido una gran cantidad de propiedades de las comunidades. Ellos dicen que nosotros no tenemos derechos, pero somos guatemaltecos tenemos los mismos derechos y las leyes nos amparan”, dice.

Según relata, en las afueras de la mina Cantera El Porvenir siempre hay personas armadas y por la defensa del territorio han tenido denuncias penales y se dan las capturas, pero por la explotación de los recursos no existen investigaciones o medidas de control de parte de las autoridades.

Como relató la lideresa Ch´orti´ Juana Ramírez, todas las comunidades se ven afectadas por los daños que deja la extracción de recursos y minerales, pero continúan con sus luchas y protección de su territorio. Tras 16 años de trabajo, siguen exigiendo a las autoridades del Estado, que reaccionen a favor de los guatemaltecos y no de las empresas internacionales.

Dámaso Aldana García, autoridad indígena y defensor de derechos humanos dice que la población de su comunidad es esclava de cualquier empresa y quieren desalojarlos pero continúan con las luchas contra estas entidades.

Asegura que integrantes de su familia se trasladaron a trabajar a otras fincas porque se repite la historia, no hay empleo, no hay oportunidades de estudio y por eso los jóvenes migran a otros países.

“La minera nos ha afectado bastante, ahí es donde se destruye toda el agua, donde se secan los nacimientos de agua y destruyen los bosques, sacando minerales y ahí es donde también el agua se escasea”, relata Juana Esquivel, otra comunitaria de 40 años.

Las autoridades ancestrales indicaron que han establecido alianzas con otros pueblos indígenas como el de Olopa y Quezaltepeque. “El acercamiento entre autoridades es para socializar información en contra de las empresas extractivas en el departamento de Chiquimula que nos permite ser más fuertes y consistentes en todo lo que viene en el futuro, hemos recibido amenazas, criminalización, intimidación por oponernos al proyecto minero en la comunidad del Pato”, apuntaron.

Migran para sobrevivir

La migración tampoco es igual en este lado del país, genera una nueva clase social, ya que muchos solo tienen los recursos para dirigirse a otro departamento o a un país cercano como Honduras, por la colindancia de fronteras y el costo que implica la movilización.

Durante noviembre y diciembre aprovechan la bonanza de la cosecha para trabajar en fincas del municipio de Esquipulas o en el corte de café en Honduras y así ahorrar dinero para tener respaldo en los meses siguientes que son escasos de ingresos y la sequía se intensifica, dando como resultado la falta de alimento para las familias.

Mientras, algunos pobladores prefieren migrar a la costa sur de Guatemala, siempre en el corte de café o en la zafra de la caña en los departamentos de Escuintla y Retalhuleu. La mayoría de las personas que migran hacia esas regiones son jóvenes. Pero también se destaca otro grupo que busca romper fronteras, dejar a su familia y abandonar su origen e identidad, para salir de una condición de vida precaria. Viajan con una maleta hacia Estados Unidos a buscar trabajo y mejorar las condiciones de las familias.

Cruz Vásquez de Camotán recuerda que se esforzó durante los primeros años de sus hijos, por eso decidió migrar a Estados Unidos. Sus sobrinos lo animaron y lo apoyaron para encontrar trabajo. Al principio tuvo miedo y no quería hacerlo, pero la necesidad de mejorar las condiciones de su familia, lo obligaron a emprender ese difícil camino que duró un mes hasta su destino. Durante su estadía en ese país estadounidense, logró que su hija se haya graduado de maestra y su hijo de mecánico, pero las condiciones en su comunidad no cambiaron, pese a que eran jóvenes preparados académicamente, no consiguieron trabajo.

“Allá no es que se goce, no lo tratan bien a uno, se sufre porque hay una competencia entre la gente de diferentes países y eso hace que uno se sienta mal entre las personas de Honduras y El Salvador. Uno no convive bien, se tiene que buscar a más personas del mismo país para apoyarse y entre tres o cuatro pagar la renta”, resalta.

Al pasar el tiempo decidió volver a Guatemala, logró construir su casa, sin embargo sus hijos migraron. Admite que tuvo mayor temor con su hija por ser mujer, pero ella estaba decidida a salir de la pobreza en la que se encontraban y no tener oportunidades laborales fue desesperanza para ella.

Don Cruz espera volver a ver a sus hijos que están en Estados Unidos. Dice que siempre es un sentimiento de tristeza el que lo invade, porque no quería que estuvieran en otro país, sino en su hogar. “No es igual estar uno en su país”.

Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.

Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.

Dona